2014年3月

『女性の更年期』

『女性の更年期』

「のぼせやすい」「息切れがする」「急に汗が噴き出す」など、 様々な体調の不良や不調が現れる『女性の更年期』について、 今月はお話ししたいと思います。

<更年期とは> 閉経の前後5年の約10年間のことをいい、日本女性の平均的な閉経年齢は50歳前後のため、 更年期の始まりは40代半ばごろといわれています。

そして、この時期に現れる様々な不調で、 日常生活に影響を与える場合を”更年期障害”といいます。

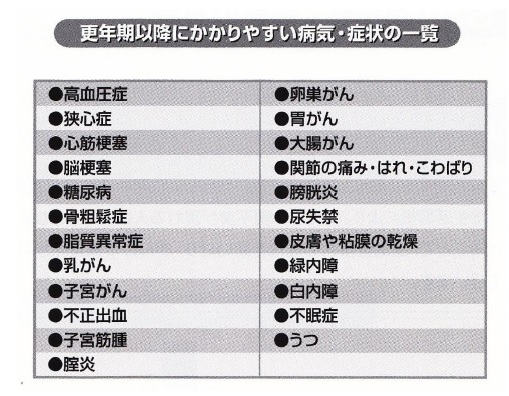

現れる症状は上表に示したように様々で、また、人によって、強く出る症状が異なり、次々と新たな症状が出てきます。

では

<なぜ、更年期障害は起こるのでしょうか?>

思春期から増え始め20~30代にかけてピークを迎えていた女性ホルモン(エストロゲン)を分泌する卵巣の機能が、 加齢とともに衰え、更年期になるとエストロゲンの量が激減してしまうから。

さらに、

| ● | 日常の環境の変化(親の介護や子供の自立など) |

| ● | 性格(神経質な性格、完ぺき主義、依存心が強いといった場合、

症状が強く出る傾向があるといわれています)などが、発症の要因になると考えられています。 |

そして、20~30代の早期にも更年期障害とそっくりな症状を訴える人もいます。 それは、 | |

| ● | 通常の更年期障害と同様に、若年者にもかかわらず卵巣の機能が落ちて更年期障害が起きる。 |

| ● | 卵巣の機能に問題は無いが、生活上のストレスなどの環境要因により不定愁訴を強く訴えるが、 更年期障害とはいえない。 |

と2つのケースがあります。

また、女性ホルモンの分泌が低下することで、脂質代謝の異常や骨量の減少、

血圧の変動、皮膚や粘膜の乾燥などが起こりやすくなり、その結果「脂質異常症」「高血圧」

「骨粗鬆症」などと診断されることもあります。

さらに、加齢に伴い、更年期以降になると動脈硬化などの生活習慣病の症状も現れてきます。

ですので、ご自分の体調の変化に気を配り、これからの中高年期をいきいきすごすために、

必要なキーワードは、「運動・食事・リラクゼーション」です。

<食生活のポイント>

| 1. | 様々な食材を組み合わせ、多種類の食材を取るようにする。 |

| 2. | 1日の摂取カロリーは1,500~1,800kcal程度にする。 |

| (身長により異なる) | |

| 3. | 肉や油を控え、魚や野菜、豆を多くとる。 |

| 4. | カルシウムを多く含む食事を取る。(1日600mg以上) |

| 5. | 大豆製品を積極的に取る。 |

| 6. | 体の酸化を防ぐ抗酸化物質を積極的に取る。 |

| 7. | 食物繊維を多く含む食事を取る。 |

| 8. | 塩分を控える。(1日摂取量10g以下) |

| 9. | 間食は1日100kcal程度。 |

| (小さいケーキ1個、バナナ1本、アイスクリーム半カップなど) |

<運動>

肥満や便秘を防止するだけでなく、ストレスの解消や、骨を丈夫にするという効果もあります。

例:ウォーキング1日20分以上、週3回以上を目安に。

<リラクゼーション>

ストレスによって更年期の症状が重くなることも少なくないので、

スポーツ・リラックス・生き甲斐・趣味作りなどで、

ストレスを解消しましょう。

以上、(参考文献)更年期と加齢のヘルスケア資料より

次号では、『更年期を上手に乗り切る漢方の知恵』について、

次号では、『更年期を上手に乗り切る漢方の知恵』について、

お話ししますね!