松陰寺の境内に良寛の書の碑とその内容を解説した案内板 が建っており、その時はたいして気にならなかったが、良寛の経歴を調べて行くうちになんで白隠と良寛の接点があるのか興味が湧く。白隠は1625~1768良寛は1758~1831で白隠がなくなった年には良寛は11歳ほど。直接の交流はなさそう。

気になる歌人/歌 |

このページは何気なく目にした歌のなかからいろいろと詮索したくなる歌人を取り上げ、メモした内容のあくまでも私個人の記録です。

気になる歌人の生い立ち、生き方などを調べ、気に入った歌を載せていこうと思います。例えば「西行」についてインターネット検索すると、相当の情報が得られます。学者でも専門家でもないので自分で理解できる程度のことで、簡単なメモ程度のことで充分かと。あくまで自分の気になる歌、好きな歌 百人一首からも気に入った歌を選んで載せていこうかと。ボチボチ気の付いたことから進めてみます。

参考のコーナー ||万葉集||古今集||神代の時代||新古今集||

||若山牧水||石川啄木||斉藤茂吉||北原白秋||折口信夫||与謝野晶子||正岡子規||伊藤左千夫||島木赤彦||

||柿本人麻呂 ||高市 黒人||山部赤人||大伴家持||在原業平||紀貫之||壬生忠岑||和泉式部||式子内親王||

||源 経信||源俊頼||西行||藤原定家||寂蓮||源実朝||小沢蘆庵||良寛||香川景樹||橘曙覧||

| 佐藤 義清(さとう のりきよ)。 平清盛と同年 |

元永元年(1118年) - 文治6年2月16日(1190年3月23日) |

| 生涯(抜粋) | 秀郷流武家藤原氏の出自で、藤原秀郷の9代目の子孫。佐藤氏は義清の曽祖父公清の代より称し、家系は代々衛府に仕える 16歳ごろから徳大寺家に仕え、この縁で後にもと主家の実能や公能と親交を結ぶこととなる。保延元年(1135年)18歳で左兵衛尉(左兵衛府の第三等官)に任ぜられ、同3年(1137年)鳥羽院の北面武士としても奉仕していたことが記録に残る。和歌と故実に通じた人物として知られていたが、同6年(1140年)23歳で出家して円位を名のり、後に西行とも称した。 出家直後は鞍馬などの京都北麓に隠棲し、天養初年(1144年)ごろ奥羽地方へはじめての旅行。(27歳) 久安4年(1149年)前後に高野山(和歌山県高野町)に入り、仁安3年(1168年)に中四国への旅を行った。 文治2年(1186年)(69歳)に東大寺勧進のため二度目の奥州下りを行い、伊勢に数年住ったあと河内弘川寺(大阪府河南町)に庵居。建久元年(1190年)にこの地で入寂した。 かつて「願はくは花の下にて春死なん、そのきさらぎの望月のころ」と詠んだ願いに違わなかったとして、その生きざまが藤原定家や僧慈円の感動と共感を呼び当時名声を博した。 |

| 歴史の勉強ではないが、NHK大河ドラマ「平の清盛」及び源氏の時代へと動乱の時代はややこしく,把握しておかなければならない。 | 保元の乱、平治の乱で平家の世になり、その後「源 頼朝」の鎌倉幕府までの経緯など、飛鳥、奈良、平安時代の勉強が、西行を理解するうえで必要になってきた。 弘法大師と西行の関係も知る必要が。近場の「修禅寺」も弘法大師が開祖で、「独鈷の湯」は弘法大師が掘り当てているらしい。 空海の生涯を読んでみたのですが、出生からして神がかり的なこともあり、何処までが本当か疑問な点もある。当時の歴史と仏教とは切り離して考えることは出来ない。少し勉強してみたい気がする。 |

| 歌に対する心のあり方は | 1189年(71歳)、西行は京都高尾の神護寺へ登山する道すがら、まだ少年だった明恵上人に、西行自身がたどり着いた集大成ともいえる和歌観を語っている。「歌は即ち如来(仏)の真の姿なり、されば一首詠んでは一体の仏像を彫り上げる思い、秘密の真言を唱える思いだ」。 「和歌はうるはしく詠むべきなり。古今集の風体を本として詠むべし。中にも雑の部を常に見るべし。但し古今にも受けられぬ体の歌少々あり。古今の歌なればとてその体をば詠ずべからず。心にも付けて優におぼえん其の風体の風理を詠むべし」・・・古今集について調べてみよう 「和歌はつねに心澄むゆゑに悪念なくて、後世(ごせ)を思ふもその心をすすむるなり」(『西行上人談抄』)。 |

「もののふの里 葛山」 のページで紹介している「景ヶ島にある依京寺」は空海が開祖らしい。そこに西行の手植えの松と歌があり空海と西行とのかかわりがある。

依京寺の案内板に(依京寺にある景ヶ島之図にはお手植えの松が描かれている)

ひさたえて 我が後の世を 問へよ松 あとしのぶべき 人もなき身を

某HPより

弘法大師ゆかりの地に庵を結び、西行は自然に親しみをこめて呼びかける。讃岐国善通寺にて

久にへて我が後の世を とへよ松 跡したふべき 人もなき身ぞ

以上同じ歌だが、はたしてこの歌は依京寺の手植えの松を読んだのだろうか。疑問

平成24年2月3日記

最近、東海地震と連動して富士山が噴火するとか、言われ始めています。この頃(冬)の富士山は意図してみなくても毎日目にすることの出来る時期です。私の歌の中にもついつい富士山を入れてしまいます。西行はどんな富士を詠んでいるか気になり、そこで富士を詠んだ歌をネットで検索してみました。

注釈 「よだけき」 仰々しい、おおげさ 「たけき」 猛々しい 「するが 」は恋をする と駿河を掛けている。

富士山は煙を吐いていたんだ。掛詞にする場合、ひらがなで書くのかな。

この歌の解釈は以下の様らしい。

某HPより

「この明澄でなだらかな調べこそ、西行が一生をかけて到達せんと した境地であり、ここにおいて自然と人生は完全な調和を形づくる。万葉集の山部赤人の富士の歌と比べてみるがいい。その大きさと美しさにおいて何の遜色もないばかりか、万葉集以来、脈々と生きつづけたやまと歌の魂の軌跡をそこに見る思いがする。」

(新潮社版 白州正子氏著「西行」から抜粋)

「東海の広大な眺望にふり仰いだ富士の頂から立ちのぼって大空にかすれ消えてゆく噴煙のさまは万感に満ちた西行の胸郭を解放したにちがいない。「行方も知らぬ」は、富士の煙であるのとともに西行の胸に湧いては消え消えては湧くといった、とどまることのない思念であって、それは来し方行く方を自分自身に対しても問うのである。」

(河出書房新社刊 宮柊二氏著「西行の歌」から抜粋)

この境地は次の歌にも、見受けられます

某HPより

「俊成が千載集に採らなかった理由は何か。思うに、彼は下句のこの景を賞しつつも、作者自身の意識や姿勢をあからさまに表明したこの上句に対して、反撥めいたものを感じたのではないであろうか。(中略)上句は・・・説明的である。・・・いはば押し付けのようなものが感じられる。(中略)西行にとっては、どうしてもこのように自己の心情を説明しないことにはすまなかったのであろう。彼にとっては風景の描写は(鴫立つ澤の秋の夕暮)という下句だけで十分なのであって、問題はそれに向う(心なき身)である自身の(心)にあったのだろう。

(久保田淳氏著「山家集入門」から抜粋)

「鴫」 ”しぎ”と読むらしい 「心なき」が自分ではどう解釈していいか迷う所です。某注釈では・・・「物の情趣を解さない身」「煩悩を去った無心の身」の二通りの解釈に大別できよう。前者と解すれば出家の身にかかわりなく謙辞の意が強くなる。

辞世の歌かと思ったらなくなる10年前のものらしい。当時の人は「如月の望月」でお釈迦様の亡くなった日が連想されるのか。

(牧水)聞きゐつつ たのしくもあるか 松風の 今は夢とも うつつともきこゆ

の歌をついつい思い出す。

来世では心のなかにあらわそう 満足いかないままでたえてしまった月の光を

「願はくは」と「来む世には」の二首は

『御裳濯河歌合』の七番に載せられている。

『御裳濯河歌合』は歌合の形態をとった西行の自撰歌集である。

西行が晩年期に撰んだ歌のなかにこれら二首が並んである。

(「来む世には」の)一首で西行は、

この世で存在的にとらえていた月を、

来世では「心の中にあらわす」、すなわち心に月を宿らすこと、

内面的に月をとらえて、月による心的境地を築きあげよう

という月輪観の深い希求をあらわしているのである。

西行の歌の本質は やはり以下の様らしい

生きていく人間の心、このわかりづらく、どうにもとらえ難いものを生涯にわたって追求し、それを歌にした。そこに西行の傑出した歌人としての特異さがあり、その歌は古びず、今に至るまで多くの人に追慕され、愛されている

鈴鹿山うき世をよそにふり捨てて いかになりゆくわが身なるらむ

うき世を振り捨てて今こうやって鈴鹿山を越えていって いるが、このわが身は一体どうなってしまうのだろうか

西行出家の動機は色々臆されている。平成24年NHK平清盛ドラマでは歌会などを通して仲を深めた鳥羽院の妃・待賢門院(崇徳天皇の母)と一夜の契りを交わしたが、それを詮索され妻子と別れて出家したことになっていた。その時の歌も紹介されていた。

<内容>出家した人は悟りや救いを求めており本当に世を捨てたとは言えない。出家しない人こそ自分を捨てているのだ

何か問答集みたいな歌である。

出家後小倉山、鞍馬山、吉野山、高野山(ここに三十年、真言霊場)弘川寺(ひろかわでら)で没(行基、空海もこの寺で修行)

出来たら以上の場所を歩いてみたい。西行は空海の何かを求めていたように思えるのだが。空海とはどんな人かあらためて調べてみます。

弘川寺を調べると・・・

役小角によって創建されたと伝えられ、676年にはこの寺で祈雨法が修せられて天武天皇から山寺号が与えられたという。平安時代の弘仁3年(812年)空海によって中興され、文治4年(1188年)には空寂が後鳥羽天皇の病気平癒を祈願している。翌、文治5年(1189年)には空寂を慕って歌人と知られる西行法師がこの寺を訪れ、この地で没している。・・・西行は空寂を慕ってこの寺を訪れたとある 空海ではないようだが。400年余のスパンがあるからか。

空寂とは 万物はみな実体のないものであり、生死もまた仮のものであるということ。 執着・欲望などの煩悩(ぼんのう)を消し去った悟りの境地。

えらい名前の坊さんのようです。西行の出家はやはり悟りを目指したものでは、そして空海の信ずる仏門に向かい、その中で歌を詠むことにより己を表現したのでは。そうすれば西行の歌を詠む姿勢、歌自体に空寂を求めているのが解かり納得できます。この結論はあまりにも単純かな。も少し調べていきます。

新古今和歌の最期の歌(1979)は西行の歌で終わっている。新古今和歌集の月に絡んだ歌が多く、ここに抜粋してみました。花(桜)に関する歌も多く、それもおいおいここに取り上げてみようかと思います。

煩悩の闇も晴れ、心の中には清浄な真如の月が宿っていることを自覚した西行法師の自信が表現されているのである。その上で、西方浄土に極楽往生というゆるぎなき自己完成の姿を見ているのである。次の歌と比較しても、その辺の心境の変化がうかがえる

来む世には 心のうちにあらはさむ あかでやみぬる 月の光を

以下に月の入った歌を列挙しました。各々の歌の背景、詞書がなければ歌の本当の意味は解らないことを西行の歌を詠むにつけつくづく思いました。

570 月を待つたかねの雲は晴れにけり こころあるべき初時雨かな

603 をぐら山ふもとの里に木の葉散れば 梢に晴るる月を見るかな

885 君いなば月待つとてもながめやらむ 東のかたの夕暮れの空

937 都にて月をあはれと思ひしは 数にもあらぬすさびなりけり

938 月見ばと契りおきてしふるさとの 人もや今宵袖ぬらすらむ

1185 おもかげの忘らるまじきわかれかな なごりを人の月にとどめて

1267 月のみやうはの空なる形見にて 思ひも出ではこころ通はむ

1268 隈もなき折りしも人を思ひ出でて こころと月をやつしつるかな

1269 物思ひて眺むる頃の月の色に いかばかりなるあはれ添ふらむ

1530 月を見て心うかれしいにしへの 秋にもさらにめぐり逢ひぬる

1631 山かげに住まぬ心はいかなれや 惜しまれて入る月もある世に

1680 これや見し昔住みけむ跡ならむ よもぎが露に月のかかれる

1779 月のゆく山に心を送り入れて やみなる跡の身をいかにせむ

1845 ねがはくは花のもとにて春死なむ その如月の望月のころ

1878 神路山月さやかなる誓ありて 天の下をば照らすなりけり

1879 さやかなる鷲の高嶺の雲井より 影やはらぐる月よみの森

追 以下某ホームページより

年たけてまたこゆべしと思ひきや 命なりけり小夜の中山

こんなに年老いて、この小夜の中山を再び 越えることができると思っただろうかそれなのに今またこうして小夜の中山を越えようとは、まことに命があるおかげであるよ。

この歌には、三十前後の初度の陸奥の旅と、今回 の六十九歳という高齢での再度の旅、その二つが、 久しい時間を経て、一つに把握され、自己が自然に

とりこまれ、自然と一体化した安らかさが感じられ 、人生的な深い味わいのある作品となっている。

さやのなかやま(小夜の中山) 遠見国の歌枕。現在の静岡県掛川市にある峠。 箱根とともに東海道の難所の一つである。

「風になびくーーー」と「年たけてーーー」の二首 を「自然と人間とを一如に観じる宗教的に至り得た 境地」「求めてやまない求道心と文学的資質とが 一つになっていて観念的に割り切れず生きつづけて いる人間の声」。さらにこの歌 は「西行の文学を象徴する意味をもち」「いかにも 健康的で明るいことである。老いの艶という味わい が濃厚である。それが深さをもっている」と言う

[没]建仁2(1202).7.20. 京都

平安時代末期~鎌倉時代初期の歌人。僧俊海の子。俗名,藤原定長。伯父の藤原俊成の養子となり,官は中務少輔となったが,応保2 (1162) 年定家が誕生したので家督を譲って出家し,寂蓮と称した。以後歌道に専念し,和歌所寄人となり,『新古今和歌集』の撰者にもなった。勅撰集に

117首入集。能書家という伝称はないが,書は江戸時代に古筆として愛好され,切目王子社,滝尻王子社などで詠んだ『熊野懐紙』や消息が現存する。このほか『右衛門切』『元暦校本万葉集巻六』『西本願寺三十六人集兼輔集』『田歌切』など,寂蓮筆と伝称される書跡があるが確証はない。家集『寂蓮法師集』。

「風体あてやかにうつくしきさまなり。よわき所やあらむ。小野小町が跡をおもへるにや。美女のなやめるをみる心ちこそすれ」(歌仙落書)。

「寂蓮は、なほざりならず歌詠みし者なり。あまり案じくだきし程に、たけなどぞいたくは高くはなかりしかども、いざたけある歌詠まむとて、『龍田の奥にかかる白雲』と三躰の歌に詠みたりし、恐ろしかりき。折につけて、きと歌詠み、連歌し、ないし狂歌までも、にはかの事に、故あるやうに詠みし方、真実の堪能と見えき」(後鳥羽院御口伝)。

以上が寂蓮の評価の参考になる。新古今和歌集から抜粋してみる。

今はとてたのむの雁もうちわびぬ朧月夜の明けぼのの空(新古58)

通釈】今はもう北の国へ帰らなければならない時だというので、田んぼにいる雁も歎いて鳴いたのだ。朧ろ月の春の夜が明けようとする、曙の空を眺めて…。

【通釈】葛城の高間山の桜が咲いたのだった。竜田山の奧の方に、白雲がかかっているのが見える。

思ひたつ鳥はふる巣もたのむらんなれぬる花のあとの夕暮(新古154)

【通釈】谷へ帰ろうと思い立った鶯は、昔なじみの巣をあてにできるだろう。馴れ親しんだ花が散ってしまったあとの夕暮――。しかし家を捨てた私は、花のほかに身を寄せる場所もなく、ただ途方に暮れるばかりだ。

散りにけりあはれうらみの誰なれば花の跡とふ春の山風(新古155)

【通釈】桜は散ってしまったよ。ああ、この恨みを誰のせいにしようとして、花の亡き跡を訪れるのだ、山から吹く春風は。花を散らしたのは、ほかならぬお前ではないか、春風よ。

暮れてゆく春の湊はしらねども霞におつる宇治の柴舟(新古169)

【通釈】過ぎ去ってゆく春という季節がどこに行き着くのか、それは知らないけれども、柴を積んだ舟は、霞のなか宇治川を下ってゆく。

さびしさはその色としもなかりけり槙立つ山の秋の夕暮(新古361)

【通釈】なにが寂しいと言って、目に見えてどこがどうというわけでもないのだった。杉檜が茂り立つ山の、秋の夕暮よ。

月はなほもらぬ木の間も住吉の松をつくして秋風ぞ吹く(新古396)

通釈】住吉の浜の松林の下にいると、月は出たのに、繁り合う松の梢に遮られて、相変わらず光は木の間を漏れてこない。ただ、すべての松の樹を響かせて秋風が吹いてゆくだけだ。

【通釈】私が庵を結んでいる深山に、今宵、あわれ深い鹿の声が響いてくる。先日野分が吹いて、草原の寝床が荒れ果ててしまったのだ。

物思ふ袖より露やならひけむ秋風吹けばたへぬものとは(新古469)

【通釈】物思いに涙を流す人の袖から学んだのだろうか、露は、秋風が吹けば堪えきれずに散るものだと。

ひとめ見し野辺のけしきはうら枯れて露のよすがにやどる月かな(新古488)

【通釈】このあいだ来た時は人がいて、野の花を愛でていた野辺なのだが、秋も深まった今宵来てみると、その有様といえば、草木はうら枯れて、葉の上に置いた露に身を寄せるように、月の光が宿っているばかりだ。

むら雨の露もまだひぬ槙の葉に霧立ちのぼる秋の夕暮(新古491)

【通釈】秋の夕暮、俄雨が通り過ぎていったあと、その露もまだ乾かない針葉樹の葉群に、霧がたちのぼってゆく

かささぎの雲のかけはし秋暮れて夜半には霜やさえわたるらむ(新古522)

【通釈】カササギが列なって天の川に渡すという空の橋――秋も終り近くなった今、夜になれば霜が降りて、すっかり冷え冷えとしているだろうなあ。

たえだえに里わく月の光かな時雨をおくる夜はのむら雲(新古599)

【通釈】月の光が、途切れ途切れに里の明暗を分けているなあ。時雨を運び地に降らせる、夜半の叢雲の間から、月の光が射して。

ふりそむる今朝だに人の待たれつる深山の里の雪の夕暮(新古663)

【通釈】雪が降り始めた今朝でさえ、やはり人の訪問が待たれたよ。今、山奥の里の夕暮、雪は深く降り積もり、いっそう人恋しくなった。この雪では、誰も訪ねてなど来るまいけれど。

老の波こえける身こそあはれなれ今年も今は末の松山(新古705)

【通釈】寄る年波を越え、老いてしまった我が身があわれだ。今年も歳末になり、「末の松山波も越えなむ」と言うが、このうえまた一年を越えてゆくのだ。

思ひあれば袖に蛍をつつみても言はばや物をとふ人はなし(新古1032)

【通釈】昔の歌にあるように、袖に蛍を包んでも、その光は漏れてしまうもの。私の中にも恋の火が燃えているので、胸に包んだ想いを口に出して伝えたいのだ。この気持ちを尋ねてくれる人などいないのだから。

ありとても逢はぬためしの名取川くちだにはてね瀬々の埋れ木(新古1118)

【通釈】生きていても、思いを遂げられない例として浮き名を立てるだけだ。名取川のあちこちの瀬に沈んでいる埋れ木のように、このままひっそりと朽ち果ててしまえ。

うらみわび待たじ今はの身なれども思ひなれにし夕暮の空(新古1302)

【通釈】あの人のつれなさを恨み、嘆いて、今はもう待つまいと思う我が身だけれど、夕暮れになると、空を眺めて待つことに馴れきってしまった。

里は荒れぬ空しき床のあたりまで身はならはしの秋風ぞ吹く(新古1312)

【通釈】あの人の訪れがさっぱり絶えて、里の我が家は荒れ果ててしまった。むなしく独り寝する床のあたりまで、壁の隙間から秋風が吹き込んで来る――身体の馴れ次第では、気にもならないほどの隙間風が…。

涙川身もうきぬべき寝覚かなはかなき夢の名残ばかりに(新古1386)

【通釈】恋しい人を夢に見て、途中で目が覚めた。その儚い名残惜しさに、川のように涙を流し、身体は床の上に浮いてしまいそうだ。なんて辛い寝覚だろう。

高砂の松も昔になりぬべしなほ行末は秋の夜の月(新古740)

【通釈】高砂の老松も、いつかは枯れて昔の思い出になってしまうだろう。その後なお、将来にわたって友とすべきは、秋の夜の月だ。

尋ねきていかにあはれと眺むらん跡なき山の嶺のしら雲(新古836)

【通釈】遠く高野までたずねて来て、どんなに悲しい思いで山の景色を眺めておられることでしょう。亡き兄上は煙となって空に消え、ただ山の峰には白雲がかかっているばかりです。

立ち出でてつま木折り来し片岡のふかき山路となりにけるかな(新古1634)

【通釈】庵を立ち出ては薪を折って来た丘は、住み始めた頃に比べると、すっかり木深い山道になったものだ。

数ならぬ身はなき物になしはてつ誰ためにかは世をも恨みむ(新古1838)

【通釈】物の数にも入らない我が身は、この世に存在しないものとして棄て果てた。今はもう、誰のために世を恨んだりするだろうか。

紫の雲路にさそふ琴の音にうき世をはらふ嶺の松風(新古1937)

【通釈】浮世の迷妄の雲を払う峰の松風が吹き、紫雲たなびく天上の道を極楽浄土へと誘う琴の音が響きあう。

これや此のうき世のほかの春ならむ花のとぼそのあけぼのの空(新古1938)

【通釈】これこそが、現世とは別世界にあると聞いていた極楽の春なのだろう。美しい浄土の扉を開くと、曙の空に蓮華の花が咲き満ちている。

以上の歌を通して 月や空や風や雲など一つのパターンで謡われている。歌の状況は解らぬが

僧侶からの視点からか、日々の景色や気候の変化を敏感に、あの世に通じる気持ち、この世のはかなさなどが多く見受けられる。生きとし生けるものの諸行無常か?西行に非常に近い歌い方。

参考にしたい。

平成29年11月 記

色々と昔の歌人を調べれば、一人欠けていた気がする。僧侶の歌はなんとなく把握できた気がするが、宮廷歌人の心など知らねばと和泉式部、式子内親王の女流歌人は以前終わったが公家の一人として藤原定家を調べる必要もありそうだ。ここに簡単にまとめてみました。・・・2017/11/6寂蓮の歌を整理。(ウイキペデイアを主に)

応保2年(1162年)生誕 仁治2年8月20日(1241年9月26日死没

藤原北家御子左流で藤原俊成の二男。最終官位は正二位権中納言。京極殿または京極中納言と呼ばれた。法名は明静(みょうじょう)。歌人の寂蓮は従兄、太政大臣の西園寺公経は義弟にあたる。

平安時代末期から鎌倉時代初期という激動期を生き、御子左家の歌道における支配的地位を確立。日本の代表的な歌道の宗匠として永く仰がれてきた歴史がある。

2つの勅撰集、『新古今和歌集』、『新勅撰和歌集』を撰進。ほかにも秀歌撰に『定家八代抄』がある。歌論書に『毎月抄』『近代秀歌』『詠歌大概』があり、本歌取りなどの技法や心と詞との関わりを論じている。

人物

「美の使徒」、「美の鬼」、「歌聖」、「日本最初の近代詩人」などと呼ばれることがある日本を代表する詩人の一人。美への執念は百人一首の選歌に見られるように晩年まで衰えることがなかった。

玉葉によると文治元年11月に少将雅行と言い争い、脂燭(ししょく)で相手を打ち除籍となり、古今著聞集によると父俊成から和歌によって取りなして貰い、後鳥羽天皇から許しを得たとあるほど気性が激しく、また後鳥羽院御口伝によると「さしも殊勝なりし父の詠をだにもあさ/\と思ひたりし上は、ましてや余人の歌沙汰にも及ばず」、「傍若無人、理(ことわり)も過ぎたりき。他人の詞(ことば)を聞くに及ばず」と他人の和歌を軽んじ、他人の言葉を聞き入れない強情さを指摘されている。また、どんなに後鳥羽院が褒めても、自詠の左近の桜の述懐の歌が自分では気に入らないからと、新古今に入撰することに頑強に反対するなど、折り紙付きの強情な性格だった。順徳天皇歌壇の重鎮として用いられるも、承久二年の内裏歌会への出詠歌が後鳥羽院の勅勘を受け、謹慎を命じられた。しかし、この謹慎の間、さまざまな書物を書写した結果、多くの平安文学が後世に残ったと言える。

歌風 (定家の和歌の性格について風巻景次郎著『新古今時代』の「『拾遺愚草』成立の考察」に要約より)

定家は平安朝生活の伝統を多分に承け、それにふさわしく繊細な神経で夢の世界を馳せ、その天性によって唯美的な夢の文学を完成した。しかし表現せんとするものが縹渺(ひょうびょう)として遥かであるほど、それを生かすには辞句の選択、着想の考案のために心を用いることは大でなければならぬ。そして定家はそれに耐えるほどの俊敏な頭脳をもっていた。かれの歌の成功はこの頭脳の力にある。しかしまた、その失敗も頭脳のためであった。かれの歌の大半は、優艶なる夢をいかにして表現しようかと努力した理知の影を留め、その表現のために尽くした努力はその措辞(そじ)の上に歴々として現れた。かれはじつに夢の詩人で、理知の詩人で、そして言葉の詩人であった。

「定家美(妖艶)のなかには、多くの非正常的・怪奇的なものがある。あまりに華麗幻燿にすぎて、人を誑(たぶら)かさずにはおかないこと、つよい阿片性・麻薬性があって、人を麻痺、昏酔させる毒性をもつこと、あまりにつよい性欲性・獣性があって、人を頽廃・好婬に誘わずにおかないこと、つよい幽鬼性・悪魔性があって、人を悪魔的世界に誘おうとすること、死や亡びのもつ非生命性・空無性・滅亡性等に美を感じさせ、死や亡びのなかに投身させようとする性質をもつこと等々がそれである」。

谷山茂は以下のように指摘

「定家が恋歌を最も得意としたということは、彼を知る上で極めて重要な事実である。「定家などは智慧の力をもってつくる歌作り也」(『井蛙抄』)と自認していたというが、その智巧的態度に立って、幻想世界を縦横に描き出そうとする定家にとっては、現実にしばられ易い四季自然歌よりも、智巧(利巧)や空想(そらごと)の恣意を多分に許容される恋歌のほうが得意であったことは、全く当然のことなのである。すなわち、定家ーー少なくとも新古今撰進期における定家をして、恋歌を本領とさせたのは、その恋の体験の深さや広さではなくて、彼の智巧的超現実的な芸術至上主義の魔力的意欲であるというべきである。そういう点では、さすがの俊成も西行も家隆も俊成女(としなりのむすめ)も、遥かに遠く及ばない古今独歩の境地を極めているのである。しかも、そういう行き方が、恋歌からさらに四季自然歌にまで拡充されているのだから、全く驚くべき魔術師である。そして、新古今の歌人たちは、ほとんど例外なく、及ばぬながらにも、多かれ少なかれ、一応はこの道に追従していったのである

春

以上の文面で性格、歌風が見て取れる。実際の歌を取り上げてみる。(新古今和歌集より)

大空は梅のにほひにかすみつつ曇りもはてぬ春の夜の月(新古40)

通釈】広大な空は梅の香に満ちておぼろに霞みながら、すっかり曇りきることもない春の夜の月よ。

梅の花にほひをうつす袖のうへに軒もる月のかげぞあらそふ(新古44)

【通釈】梅の花が匂いを移し染める袖の上に、軒を漏れてくる月影も涙に映って、香りと光が競い合っている。

霜まよふ空にしをれし雁がねの帰るつばさに春雨ぞ降る(新古63)

【通釈】

桜色の庭の春風あともなしとはばぞ人の雪とだに見む(新古134)

通釈】桜の色に染まって吹いた庭の春風は、もはや跡形もない。今や花が地面に散り敷いているだけで、人が訪れたならば、せめて雪とでも見てくれようが。

春の夜の夢の浮橋とだえして峰にわかるる横雲の空(新古38)

【通釈】春の夜の、浮橋のように頼りない夢が、遂に中途で絶えてしまって、空を見遣れば、横に棚引く雲が峰から別れてゆく。

夏

【通釈】あの人が通りすがりの人に託す伝言も絶えて久しい、長く降り続ける五月雨の空よ。

夕暮はいづれの雲のなごりとて花橘に風の吹くらむ(新古247)

【通釈】夕暮れ時になると、庭の花橘に風が吹き、しきりと昔を偲ばせる。一体如何なる雲のなごりを運んで来たというので、これほど昔を懐かしませる香りがするのであろう。

秋

見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮(新古363)

【通釈】あたりを見渡してみると、花も紅葉もないのだった。海辺の苫屋があるばかりの秋の夕暮よ。

さむしろや待つ夜の秋の風ふけて月をかたしく宇治の橋姫(新古420)

【通釈】冷たい莚――そこに臥して待つ夜の秋風は、更けるにつれて吹きつのり、月光を敷いて独り寝する宇治の橋姫よ。

ひとりぬる山鳥の尾のしだり尾に霜おきまよふ床の月影(新古487)

【通釈】独りで寝ている山鳥の尾、その垂れ下がった尾に、霜が置いているのかと迷うばかりに、しらじらと床に射す月影よ。

時わかぬ波さへ色にいづみ川ははその

【通釈】季節によって違いはないはずの波さえ、秋が色に顕れている泉川よ。上流の柞の森に嵐が吹いているらしい。

冬

駒とめて袖うちはらふかげもなし佐野のわたりの雪の夕暮(新古671)

【通釈】馬を停めて、袖に積もった雪を払う物陰もありはしない。佐野の渡し場の雪降る夕暮どきよ。

待つ人の麓の道はたえぬらむ軒端の杉に雪おもるなり(新古672)

【通釈】待つ人が通って来る麓の道は行き止まりになってしまったのだろう。我が家の軒端の杉に雪が重みを増しているようだ

恋

年もへぬ祈る契りははつせ山をのへの鐘のよその夕暮(新古1142)

【通釈】何年も経った。長谷観音に祈る恋の成就の願掛けは、これ以上続ける甲斐もない。折から山上の鐘が入相を告げるけれど、私にはもはや無縁な夕暮時であるよ。

あぢきなくつらき嵐の声も憂しなど夕暮に待ちならひけむ(新古1196)

【通釈】苦々しくも、激しい嵐の声さえ厭わしい。どうして夕暮に人を待つ習慣ができたのだろう。

帰るさのものとや人のながむらん待つ夜ながらの有明の月(新古1206)

【通釈】よそからの帰り道に眺めるものとして、あの人は今頃この有明の月を眺めているのだろう。私にとっては、あの人の来訪を待つ夜、ずっと眺め続けていた月を――。

忘れずは馴れし袖もや氷るらむ寝ぬ夜の床の霜のさむしろ(新古1291)

【通釈】私から心を移していないのなら、馴れ親しんだあの人の袖も、今頃氷りついているだろうか。眠れずに過ごす夜の寝床、そこに敷いた筵には、いちめんに涙の霜が置いている。

消えわびぬうつろふ人の秋の色に身をこがらしの杜の下露(新古1320)

【通釈】消えようにも消えきれず、苦しんでいたよ。私に飽きて心を移す人の、秋の木の葉の如く変わりゆく有様に、我が身を焦がし――まるで木枯しの森の下露のように。

むせぶとも知らじな心かはら屋に我のみ消たぬ下の煙は(新古1324)

【通釈】私がいくら咽ぼうとも、あの人は知るまいな。瓦屋に消さずにある煙のように、心変わらず、ひそかに燃やす恋情は私ばかりが消さずにいることは。

白妙の袖の別れに露おちて身にしむ色の秋風ぞ吹く(新古1336)

【通釈】差し交わしていた白い袖を引き離して別れる時となり、私の袖には露のようなしずくが落ちて――そこへ身に染みるような秋風が吹きつける。色などないはずなのに、こんなにもあわれ深く身に染みとおる風が。

かきやりしその黒髪のすぢごとにうち臥すほどは面影ぞたつ(新古1390)

【通釈】独り横になる折には、あの人の面影が鮮やかに立ち現われる。我が手で掻きやったその黒髪が、ひとすじごとにくっきり見えるかのように。

たづね見るつらき心の奥の海よ潮干のかたのいふかひもなし(新古1332)

【通釈】探って見る、つれない人の心の奧――それはあたかも遥かな

哀傷

たまゆらの露も涙もとどまらず亡き人こふる宿の秋風(新古788)

【通釈】露も涙も、ほんの一瞬も留まることはない。亡き人を恋しく思い出す宿に吹きつける秋風のために。

旅

こととへよ思ひおきつの浜千鳥なくなく出でし跡の月かげ(新古934)

【通釈】言葉をかけてくれよ。思いを残してやって来たこの興津の浜――ここで悲しげに鳴いている浜千鳥ではないが、私が泣く泣く出て行ったあとの都の空に残っていた月、あの時と同じ月の光よ――。

旅人の袖ふきかへす秋風に夕日さびしき山の

【通釈】旅人の袖をひるがえして吹く秋風――あたかも故郷の方へ人を戻すように吹くその風と共に、夕日が寂しく照らす山の

都にもいまや衣をうつの山夕霜はらふ蔦の下道(新古982)

【通釈】故郷の都でも、今頃妻が私を慕い、衣を

雑

忘るなよ宿るたもとはかはるともかたみにしぼる夜はの月影(新古891)

【通釈】忘れないでくれ。共に別れの涙を流し、濡れた袂に月の光を宿した――その袂は変わるとしても、その夜お互いに絞った月の光のことは。

藻塩くむ袖の月影おのづからよそに明かさぬ須磨の浦人(新古1557)

【通釈】藻塩のために海水を汲む袖はしとどに濡れ、その上に月の光が映じて、須磨の浦の海人はおのずと月をよそにすることなく一夜を明かす。

契りありてけふみや河のゆふかづら永き世までにかけてたのまむ(新古1872)

【通釈】前世からの因縁があって、今日伊勢の

時代が違い当時の生活習慣が違えば中々和歌を理解するのは容易ではないと改めて感じるものがある。

現代の科学の時代、情報化の世界、AIの時代にもなってくる現代にいにしえびとがどんな歌を詠んでいたかを察することは日本人の心のふるさとをかいま見る手段にはなる。それが現代を生きるものにとり心の潤い、「人間とはなんだ?」という根本的な問いに対する歴史からの回答が含まれているかも。定家の芸術至上主義もそんな視点で見て行けば歌の根本が理解できてくるかも。当時の公家の心の在り様も垣間見ることが出来るかも。

「歌とはなんだ?」自分なりに把握できればよいが。...2017/11/23勤労感謝の日

良寛 りょうかん 宝暦八~天保二(1758-1831)号:大愚

幼少時より読書に耽り、家の蔵書を渉猟したという。明和五年(1768)、儒者大森子陽の狭川塾に入り、漢学を学ぶ。その後名主見習となるが、安永四年(1775)、十八歳の時、隣町尼瀬の曹洞宗光照寺に入り、禅を学ぶ。同八年(二十二歳)、光照寺に立ち寄った備中国玉島曹洞宗円通寺の大忍国仙和尚に随って玉島に赴く。剃髪して良寛大愚と名のったのはこの頃のことかという(出家を十八歳の時とする説もある)。以後円通寺で修行し、寛政二年(1790)、三十三歳の時、国仙和尚より印可の偈を受ける。翌年国仙は入寂し、良寛は諸国行脚の旅に出る。同七年、父以南は京都桂川に投身自殺。京都で法要の列に加わった良寛は、その足で越後国に帰郷し、出雲崎を中心に乞食生活を続けた。

四十七歳の頃、国上山(くがみやま)にある真言宗国上寺(こくじょうじ)の五合庵に定住。近隣の村里で托鉢を続けながら、時に村童たちと遊び、或いは詩歌の制作に耽り、弟の由之や民間の学者阿部定珍(さだよし)らと雅交を楽しんだ。またこの頃万葉集に親近したという

文化十四年(1817)、江戸にのぼり、さらに東北各地を巡遊。文政九年(1826)、自活に支障を来たし、三島郡島崎村の能登屋木村元右衛門方に身を寄せ、屋敷内の庵室に移る。同年、貞心尼(当時二十九歳)の訪問を受け、以後愛弟子とする。天保元年(1830)秋、疫痢に罹り、翌年一月六日、円寂。七十四歳

貞心尼

越後長岡藩士奥村五兵衛の娘。俗名マス。十六歳頃、望まれて医師関長温に嫁すが、二十代で夫と離別し、やがて柏崎で剃髪して貞心を称す。

文政十年(1827)頃、古志郡福島村(現在長岡市)の閻魔堂に独居する。この頃良寛を知ったらしく、敬慕の思いを手紙にしたため、のち島崎の庵に良寛を訪ねた。時に貞心尼二十九歳、良寛六十九歳。以後、良寛の死までの五年間、たびたび消息を通わせ、また庵を訪問し合う。天保元年(1830)歳末、良寛危篤の報を受け、島崎の庵に駆けつけたが、年が明けて正月六日、良寛は示寂した。天保六年(1835)、良寛の歌を集めて家集『はちすの露』を編む

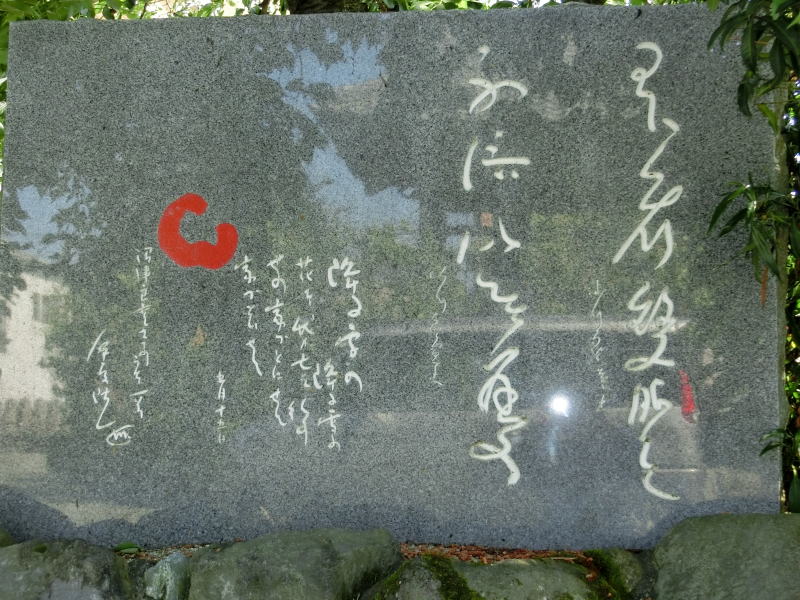

「白隠の里」

松陰寺の境内に良寛の書の碑とその内容を解説した案内板 が建っており、その時はたいして気にならなかったが、良寛の経歴を調べて行くうちになんで白隠と良寛の接点があるのか興味が湧く。白隠は1625~1768良寛は1758~1831で白隠がなくなった年には良寛は11歳ほど。直接の交流はなさそう。

簡単にその内容をかいつまんで載せてみる

君看雙眼色 不語似無憂

読み きみ看よ双眼の色、語らされば憂いなきに似たり

語訳 妾の二つの眼ををよくよく看てください。何も言ってくれないと憂い(その気)がないように見えますよ

白隠禅師の著「槐安国語」巻五にある語 「千峰雨霄露光冷」千峰雨晴れて露光冷じ の句につけた白隠下語の一部

歌として

降る雪の、降る雪の、雪の花を吾が後の世の家づとにせん家づとにせん

沼津良寛さまの一首

(降りに降る雪の花を来世の私のためにその家のおみやげにしたいものだ、おみやげにしたいものだ)

良寛は白隠に共感してこの語を書いた。その書は良寛最高傑作の一つでここに白隠と良寛の深い結びつきがうかがえる。

良寛のイメージは子供と遊ぶ 無心な僧侶としかイメージがなかったが、果たしてその真相は、歌を通して少しでもその人物を理解できればと思う。

【経歴】

生涯をたどる手立ては極めて少ない。それは良寛が禅僧でありながら、いかに宗派や僧籍にこだわる事なく生きていたかを物語っている

1758年11月2日 越後国出雲崎(現・新潟県三島郡出雲崎町)に生まれた

(1768)、儒者大森子陽の狭川塾に入り、漢学を学ぶ

(1775)、十八歳の時、隣町尼瀬の曹洞宗光照寺に入り、禅を学ぶ

(全国各地に米騒動が頻発した。越後にも天災・悪疫が襲い、凶作により餓死者を出した。村人の争いを調停し、盗人の処刑に立ち会わなければならなかった良寛が見たものは、救いのない人間の哀れな世界であった)

(1779)22歳の時、良寛の人生は一変する。玉島(岡山県倉敷市)の円通寺の国仙和尚を"生涯の師"と定める

(1790)印加(修行を終えた者が一人前の僧としての証明)を賜る。翌年、良寛34歳の時「好きなように旅をするが 良い」と言い残し世を去った国仙和尚の言葉を受け、諸国を巡り始めた

(1805)48歳の時、越後国蒲原郡国上村(現燕市)国上山(くがみやま)国上寺(こくじょうじ)の五合庵(一日五合 の米があれば良い、と農家から貰い受けたことからこの名が付けられた)にて書を学ぶ

(五合庵の良寛は何事にもとらわれず、何者にも煩わせることもない、といった生活だった。筍が顔を覗かせれば居間を譲り、子供にせがまれれば、日が落ちるまで鞠付きに興じる。良寛独自の書法を編み出す。それは、上手に見せようとするのではなく、「一つの点を打つ」「一つの棒を引く」その位置の僅かなズレが文字の命を奪う。

(1818)61歳の時、乙子神社境内の草庵に居を構えた。円熟期に達した良寛の書はこの時に生まれている。70歳の時、島崎村(現長岡市)の木村元右衛門邸内にそれぞれ住んだ。無欲恬淡な性格で、生涯寺を持たず、諸民に信頼され、良く教化に努めた。良寛自身、難しい説法を民衆に対しては行わず、自らの質素な生活を示す事や簡単な言葉(格言)によって一般庶民に解り易く仏法を説いた。その姿勢は一般民衆のみならず、様々な人々の共感や信頼を得ることになった。

(1830)秋、疫痢に罹り、翌年一月六日、円寂。七十四歳

(1835)貞心尼、良寛の歌を集めて家集『はちすの露』を編む

書家で生涯寺を持たず、難しい説法はせず、庶民に信頼され、質素な生活や簡単な言葉で仏法を説き人々の共感や信頼を得る。時代背景は白隠と変わらず、白隠も禅画は有名、臨済宗中興の祖と言われ積極的に仏法を説いたのに対してその生き方は太陽対月か星の如く控えめなものかも そんな気がする。

良寛の歌は愛弟子の貞心尼により、まとめられ、良寛が亡くなった後にも生涯を通して慕い続けたようだ。二人の関係は師弟であり、愛人のような関係?歌の友? 彼女の四十四歳以後の作を集めた家集『もしほ草』があり、『はちすの露』には良寛との贈答歌がある。良寛を知るうえで貴重な人物ではあるようだ。

以下に歌の幾つかを某HPより収集しました

春の歌

あしびきのこの山里の

雪の夜にねざめて聞けば雁がねも

この里に手まりつきつつ子供らと遊ぶ春日は暮れずともよし

あしびきの青山越えてわが来れば

山住みのあはれを誰に語らましあかざ

夏の歌

さ苗ひくをとめを見ればいそのかみ古りにし御代の思ほゆるかも

あしびきの山田の

ひさかたの雨の晴れ間にいでて見れば青みわたりぬ四方の山々

秋の歌

月よみの光を待ちてかへりませ山路は栗のいがの多きに

秋の雨の晴れまに出でて子どもらと山路たどれば

冬の歌

水や汲まむ

きて見ればわが古里は荒れにけり庭もまがきも落葉のみして

哀傷

都良子が死にけりと人のいひければ

秋のゆふべ虫の音ききに僧ひとり

相聞

師常に手毬をもてあそびたまふとききて

これぞこの仏の道に遊びつつつくやつきせぬ御のりなるらむ 貞心

つきてみよひふみよいむなやここのとを十とをさめてまた始まるを 良寛

春のはじめつかた、

おのづから冬の日かずの暮れゆけば待つともなきに春は来にけり 貞心

或夏の頃まうでけるに、いづちへか出で給ひけむ見え給はず、ただ花がめに

来て見れば人こそ見えね

みあへするものこそなけれ

あくる日はとくとひ来給ひければ

歌や詠まむ手毬やつかむ野にや出でむ君がまにまになして遊ばむ 貞心

歌もよまむ手毬もつかむ野にも出む心ひとつを定めかねつも 良寛

あづさゆみ春になりなば草の

雑

紀の国の高野のおくの古寺に杉のしづくを聞きあかしつつ

たらちねの母がかたみと朝夕に佐渡の島べをうち見つるかも

いにしへにかはらぬものは

いざここにわが身は老いむあしびきの国上の山の松の下いほ

里べには笛や太鼓の音すなり

こき走る 鱈にもわれは 似たるかも あしたには かみにのぼり かげろふの 夕さりくれば 下るなり

大めしを食うて眠りし報いにやいわしの身とぞなりにけるかな

★平成27年10月18日 「良寛の書館」を偶然に見る

平成27年10月18日 「良寛の書館」を偶然に見る機会があり、段ボールに入った分厚い、さも高そうな本です。

自筆らしき文が何点か掲載され、発行は昭和47年、定価は当時の金額で一万六千円。BSN新潟放送で出しています。当時の初任給が3万円程度の時代、立派な本であることですがなんせ書体が崩され私には読めません。有名な書家とは聞いていたが。内容は日々の手紙や礼状が年代順に書かれていて当時の時代を想像するのには役立つかもしれない。オークションで一万円からスタート、落札価格は知らない。飾っておくだけでも充実感がありそう。良寛は書物をほとんど人から借りたそうです。従って書物を持たなかったらしい。私もほとんどの知識はネットで検索し、本は持たない(もっとも本を買う金が惜しいのが動機なのだけれど)

平成24年1月28日

先日某新聞の住友信託銀行の某相談役のコラムに・・・・・ノーベル物理学賞受賞者「湯川秀樹」が天才として弘法大師、石川啄木、ゴーゴリ、ニュートン、を上げていた。啄木は西行と共に長く残り、日本を越えて世界性をもつ。啄木と同じような歌を作りたくなる、そういった歌人が偉いのだと述べ、一番好きな歌を「一握の砂」から選んでいる。・・・・・

以前に石川啄木の歌は眼にしたことがありましたが、自分としては(なんとめそめそした歌を歌う人だ〉と思っていましたが、今回の記事をみて、再度検討してみることにしました。湯川秀樹さんを信用して(科学者も短歌に造詣があることに注目)。湯川秀樹さんの好きな歌は

「一握の砂」を一通り読んでみましたが、(青空文庫で、ここ十年本を買ったことがない)読み方が悪いのか今一の感じ。今のところ気に入った歌をあげて見ますと以下のものでした。

特に好きな歌は「目になれし 山にはあれど 秋くれば 神すまむとか かしこみて見る」です。山登りなどしていますが、季節を問はず、時々私もそんな気持ちを抱くときがありますが、秋は格別です。「神」と「かしこみ」が調子を盛り上げています。

忘れていました。以下の歌は短歌に興味のないときより、諳んじていました。

| 本名 一 | 1886.2.20-1912.4.13 享年26歳 今年が(2012年)亡くなった時から百年 岩手県生まれ。1歳の時に父が渋民村・宝徳寺の住職となり同村が啄木の「ふるさと」になる。小学校を首席で卒業し、地元では神童と呼ばれる。 17歳の時に初めて“啄木”の号を名乗り『明星』に長詩を発表、注目される。 |

| 19歳(1905年) | 処女詩集『あこがれ』を刊行!一部で天才詩人と評価される。 |

| 20歳 | 小学校の代用教員として働き始める(年末に長女生れる)。 |

| 21歳 | 住職再任運動に挫折した父が家出。啄木は心機一転を図って北海道にわたり、函館商工会議所の臨時雇い、代用教員、新聞社社員などに就くが、どの仕事にも満足できず、函館、札幌、小樽、釧路を転々とする。 |

| 22歳 | どうしても文学への夢を捨てきれない啄木は、郁雨に家族を預けると旧友の金田一京助を頼って再び上京する 夢が打ち砕かれた啄木は、彼にとって気持ちを吐き出すための“玩具”、すなわち三行の短歌に日々の哀しみを歌い込んだ。 |

| 23歳 | 前年に与謝野鉄幹に連れられて鴎外の歌会に参加したことをきっかけに、雑誌「スバル」創刊に参加。相変わらず小説は評価されず、失意のうちに新聞の校正係に就職する。 家族の上京後、生活苦から妻と姑との対立が深刻化し、妻が子どもを連れて約一ヶ月実家へ帰ってしまう。年末に父が上京。 |

| 24歳 | 新聞歌壇の選者に任命されるも、暮らしは依然厳しかった。貧困生活の中で左翼的な思想に傾いていた啄木は、6月に大逆事件(天皇暗殺未遂事件=後に当局のデッチ上げと判明)が起きると、国家による思想統制・言論弾圧を深く憂慮して評論『時代閉塞の現状』を書く 無政府主義者とは“最も性急なる理想家”であるのだ 12月、「我を愛する歌」「煙」「秋風のこころよさに」「忘れがたき人々」「手套を脱ぐとき」の5章551首からなる処女歌集『一握の砂』を刊行。 |

| 25歳 | 前年に続いて大逆事件の公判を追っていた彼は、独自に手に入れた陳弁書から“(主犯とされる)幸徳は決して自ら今度のような無謀をあえてする男でない”と判断していた。それだけに、被告26名中、11名死刑(半世紀後に全員無罪の再審判決)という結果に大きな衝撃を受ける。この頃の詩稿が死後の詩集『呼子と口笛』になった。 |

| 26歳(1912年) | 年明けに漱石から見舞金が届く。3月に母が肺結核で亡くなり、翌月に啄木もまた肺結核で危篤に陥る。 若山や友人たちが啄木の創作ノートを持って奔走し、第2歌集『悲しき玩具』の出版契約を結びとる。 啄木が26歳の若さで死に至る最晩年の様子は、親友の金田一京助、若山牧水によって書き残されている。 |

文学に夢を託した啄木の、貧困の生活との葛藤の生き方が歌の中ににじみ出ている。そうした中で漱石、牧水、金田一京助、与謝野晶子など、友人、知人の豊富なことに目が行く。「悲しき玩具」目を通したが、病人の日記、メモの感じで今のところこれと言って気に入った歌はない。没後100年、行事などに注意しなければ。牧水は啄木よりも一才年上かな。私の歌のきっかけになった牧水については色々調べていましたが、記憶が薄れており、再度メモがてらにまとめてみたい。

先日、朝日新聞「文化の扉」で石川啄木を取り上げていました。

以下、面白いので簡単に内容を書きました。

1.神童時代

やはらかに 柳あおめる 北上の 岸辺目に見ゆ 泣けと如くに

5歳 通常より1歳早く小学校に入学、主席で卒業

12歳 盛岡尋常中学校に入学 金田一京助と知り合う

16歳 10月に退学( カンニングがバレる )上京して与謝野鉄幹・晶子と出会う

19歳 第一詩集「あこがれ」を刊行 同郷の堀節子と結婚(披露宴に向かう途中寄り道し、すっぽかす)

2・ 人生修業

東海の 小島の磯の 白浜に われ泣きぬれて 蟹とたはむる

函館の 青柳町こそ かなしけれ 友の恋歌 矢車の花

20歳 3月、渋民村の代用教員となる 12月長女京子生まれる

21歳 4月、小学校を免職される(校長を辞めさせようとして自分が止める羽目に)

5月、函館に渡り、、宮崎郁雨と出会う。以後北海道を転々として代用教員、新聞記者などをする

22歳 4月、家族を函館に残して上京

5月、本郷菊坂の金田一京助と同じ下宿に住み小説を書く 部屋代を滞納金田一が自分の蔵書を売り

一緒に別の下宿に引っ越す

3・生活者啄木

皮膚がみな 耳にてありき しんとして 眠れる街の 重き足音

京橋の 滝山町の 新聞社 灯ともる頃の いそがしさかな

23歳 3月、東京朝日新聞に公正係として就職(月給を前借しては浅草で遊興した)

6月、妻子と母が上京(借金の額、現在の金額で680万円以上)

24歳 9月、「朝日歌壇」選者になる(10月、長男真一誕生後、まもなく死亡)

12月1日、第一歌集「一握の砂」刊行

4・晩年

庭のそとを 白き犬ゆけり ふりむきて 犬を飼はむと 妻にはかれる

石川は ふびんな奴だ ときにかう 自分でいひて かなしみてみる

25歳 体調を崩し、2月に慢性腹膜炎と診断される

26歳 肺結核で死去。6月「悲しき玩具」刊行

啄木を称して・・・泣いたり悲しんだりと感傷的で貧しさの中で早世した不遇の詩人のイメージがある。実は「天才気取りで生意気な、明るい浪費家であった」と言うことが書かれている。可愛い”うそつき”の啄木は愛された。金田一京助は一時自分の給料で啄木を養い、函館の文学仲間の宮崎郁雨は啄木上京後、残された家族の面倒をみた。師の与謝野鉄幹、晶子もかわいがった。(注 ローマ字日記では、啄木は与謝野鉄幹を評価していない)啄木が死んだ時、晶子は啄木の”うそ”を懐かしむ歌を歌っている。

啄木が 嘘を言う時 春かぜに 吹かるる如く おもいしもわれ

啄木は本当は小説家になりたかった。小説は売れず、行き詰った時に書いたのが短歌だった。啄木は短歌を(玩具=おもちゃ)と軽蔑し続けた。(注「歌は色々」では短歌につて、将来残って行くか、様式などについて述べている)「それが新境地をもたらし、立派な歌を読む気がないから、飾らない言葉で何げない出来事や心の動きを詠うことが出来た。青春の文学だった短歌を、働く人々の日常の心の動きをすくい取るものへ広げ、100年後の今に続く短歌のスタンダードを作った」と某歌人は述べている。歌集は「一握の砂」「悲しき玩具」だけだけれど、そこには青春、病気、貧乏、望郷、都会の孤独、社会変革の意識、家族といった近代日本の、そして現代に続く重要な主題が全部入っている。

「啄木の歌には万人が自分のふるさとへの思いを託せる普遍性がある」で結んでいる。

(注は私のコメント)

23歳頃の公正係の頃の生活の様子は「ローマ字日記」に具体的に書かれており、ローマ字で書けば妻の節子にはわからないと思っていたようです。(読まれたくなかった。)タバコ代工面のために本を質入したり、売ったり、会社からの前借は常習。浅草通いの遊び人であった。年配の方も、若い頃は諸々の葛藤や、青春時代の淡い思い出があり、啄木の歌や、生き方に共感する方も多いのでは。うそつき啄木の残した歌は、それぞれ読む人の年代、経歴と融合して評価され、共感され今後も読まれて行くこと間違いはなし。歌人の歌の背景の一面を掘り下げて行くのも面白いものがあるとつくづく思いました。啄木の友人の一人の牧水はどのように評価していたか、機会があったら取り上げてみようと思います。

当時の思想は如何に

(強権、純粋自然主義の最後および明日の考察)

見よ、我々は今どこに我々の進むべき路を見いだしうるか。ここに一人の青年があって教育家たらむとしているとする。彼は教育とは、時代がそのいっさいの所有を提供して次の時代のためにする犠牲だということを知っている。しかも今日においては教育はただその「今日」に必要なる人物を養成するゆえんにすぎない。そうして彼が教育家としてなしうる仕事は、リーダーの一から五までを一生繰返すか、あるいはその他の学科のどれもごく初歩のところを毎日毎日死ぬまで講義するだけの事である。もしそれ以外の事をなさむとすれば、彼はもう教育界にいることができないのである。また一人の青年があって何らか重要なる発明をなさむとしているとする。しかも今日においては、いっさいの発明はじつにいっさいの労力とともにまったく無価値である――資本という不思議な勢力の援助を得ないかぎりは。

時代閉塞の現状はただにそれら個々の問題に止まらないのである。今日我々の父兄は、だいたいにおいて一般学生の気風が着実になったといって喜んでいる。しかもその着実とはたんに今日の学生のすべてがその在学時代から

文学――かの自然主義運動の前半、彼らの「真実」の発見と承認とが、「批評」として刺戟をもっていた時代が過ぎて以来、ようやくただの記述、ただの説話に傾いてきている文学も、かくてまたその眠れる精神が目を

折口信夫 歌の円寂する時(歌論) 短歌と近代詩と

で啄木につきて以下のように評している

啄木のことは、自然主義の唱えた「平凡」に注意を蒐あつめた点にある。彼は平凡として見逃され勝ちの心の微動を捉えて、抒情詩の上に一領域を拓(ひら)いたのであった 併し其も窮極境になれば、万葉人にも、平安歌人にも既に一致するものがあったのである。唯、新様式の生活をとり入れたものに、稍(やや)新鮮味が見えるばかりだ。そうして、全体としての気分に統一が失われている。此才人も、短歌の本質を出ることは出来なかったのである

平成24年2月10日

久々に海が見たくて千本浜に出かけました。防波堤をブラブラしていたところ、牧水記念館を想いだし、二百円はらって見学しました。以前より一度入ってみたいとは思っていましたが、なんとなく敷居が高そうで見合わせていました。何処の記念館にもあるような内容で原稿、手紙、写真、掛け軸、本などが展示してあります。下書き、手帳の類を見ましたが、字がそれほど綺麗でないのにホットしました。以前より牧水にかかわるHPなどで色々調べ,大方の知識は持っていました。また牧水の歌碑を写真に撮って歌碑のページに載せていました。

牧水は私が短歌を詠むきっかけの人で、酒にまつわる歌に感銘を覚えました。細かいことは牧水記念館のHPとか、生誕の地のHPで細かいことが紹介されています。従ってここでは自分の知識の整理を兼ねて紹介していきます。

館内に与謝野晶子没後70年短歌文学賞のチラシがあり、投稿には一首につき千円かかる。角川短歌は二千円とか。どうも相場はこんな所か。ただなら投稿してもと思います。与謝野晶子の歌を以前何点か読んだことがあり、面白い人だと思っていました。チラシの中に「歌はどうして作る。じっと観、じっと愛し、じっと抱きしめて作る。なにを。真実を。」が書かれていました。参考にしたい。 夫である与謝野鉄幹の歌碑が御瀬崎にあるようなので機会があったら写真に撮りたいと思います。

|

|

この掛け軸は十万円 (長野県哲西町二本松峠で詠む) |

千本浜の公園にある歌碑「幾山河・・・」 全国で最初の歌碑だそうです |

|  |

西伊豆の土肥の旅館で土肥館(牧水館)にも牧水にまつわる品が展示されているそうです。

| 明治18年(1885) 0歳 | 8月24日 宮崎県東臼杵郡東郷村坪谷に医師である父立蔵と母マキとの間に生まれる。 |

| 明治29年(1896) 10歳 | 延岡高等小学校に入学。 |

| 明治32年(1899) 14歳 | 県立延岡中学に入学。 |

| 明治34年(1901) 16歳 | 延岡中学「校友会雑誌」第1号に短歌と俳句を発表。「中学文壇」に短歌を投稿。佐佐木信綱選で入選。 |

| 明治36年(1903) 18歳 | 「中学世界」に「牧水」の名で投稿。以後はすべて牧水の名で発表。 |

| 明治37年(1904) 19歳 | 早稲田大学に入学。 同級の中林蘇水、北原射水(白秋)と「早稲田の三水」と称した。 |

| 明治39年(1906) 21歳 | 土岐善麿、佐藤緑葉らと回覧雑誌「北斗」を発行。 帰省の途中、友人の下宿先で園田小枝子と出会う。 |

| 明治40年(1907) 22歳 | 次第に小枝子に惹かれる。この頃から純文学者として身を立てる決意を固め、短編小説を発表する。 |

| 明治41年(1908) 23歳 | 7月 第1歌集『海の声』出版。 文芸誌「新文学」創刊の計画を進めるが、資金難で断念。 |

| 明治42年(1909) 24歳 | 中央新聞社に入社。しかし5ヶ月後に退社。 |

| 明治43年(1910) 25歳 | 1月 第2歌集『独り歌へる』出版。 4月 第3歌集『別離』出版。歌壇の注目を集める。 |

| 明治44年(1911) 26歳 | 1月 創作社を興し雑誌「創作」を編集。歌人太田水穂の家で後に妻となる太田喜志子と出会う。 9月 第4歌集『路上』出版。 |

| 明治45年(1912) 27歳 | 3月 「牧水歌話」出版。 4月 石川啄木の臨終に立ち合う。 5月 太田喜志子と結婚。 |

| 大正 2年(1913) 28歳 | 4月 長男旅人誕生。 8月 「創作」復活号の編集に取りかかる。 9月 第6歌集『みなかみ』出版。 |

| 大正 3年(1914) 29歳 | 4月 第7歌集『秋風の歌』出版。 「創作」の経営に行き詰まる。 |

| 大正 4年(1915) 30歳 | 3月 喜志子の健康上の理由で神奈川県北下浦に転居。 4月 「傑作歌選若山牧水」「行人行歌」出版。 10月 第8歌集『砂丘』出版。 11月 長女みさき誕生。 |

| 大正 5年(1916) 31歳 | 6月 散文集「旅とふる郷」、第9歌集『朝の歌』出版。 11月 自選歌集「若山牧水集」出版。 12月 北下浦から東京へ戻る。 |

| 大正 6年(1917) 32歳 | 2月 「創作」を復刊。同月「和歌講話」 4月 「わが愛誦歌」出版。 8月 喜志子との合著となる第10歌集『白梅集』出版。 |

| 大正 7年(1918) 33歳 | 5月 第12歌集『渓谷集』出版。 7月 第11歌集『さびしき樹木』、散文集「海より山より」出版。 |

| 大正 8年(1919) 34歳 | 4月 次女真木子誕生。 9月 紀行文集「比叡と熊野」を出版。 |

| 大正 9年(1920) 35歳 | 2月 選歌集「花さける廣野」出版。 東京から沼津への移住を決意。8月15日に沼津町在 楊原村上香貫折坂へ移住した。 12月 「批評と添削」を出版。 |

| 大正10年(1921) 36歳 | 3月 第13歌集『くろ土』出版。 6月 前田夕暮選による「若山牧水選集」出版。 7月 紀行文集「静かなる旅をゆきつつ」出版。 |

| 大正11年(1922) 37歳 | 6月 選歌集「路行く人々の歌」出版。 10月 「みなかみ紀行」として有名な旅に出る。東京、小諸草津、暮坂峠、沼田、金精峠を経て日光を回る。 12月 「短歌作法」出版。 |

| 大正12年(1923) 38歳 | 4月 沼津で「創作社全国社友大会」を開催。 5月 第14歌集『山桜の歌』出版。 |

| 大正13年(1924) 39歳 | 5月 童謡集「小さな鶯」出版。 7月 紀行文集「みなかみ紀行」出版。 |

| 大正14年(1925) 40歳 | 2月 沼津市本字に500坪の土地を買う。 2月 随筆集「樹木とその葉」出版。 10月 念願かない約80坪の新居が完成する。 12月 自選歌集「野原の郭公」出版。 |

| 大正15年(1926) 41歳 | 5月 宿望であった詩歌総合雑誌「詩歌時代」を創刊。多方面から称賛を受ける。 8月 静岡県当局の千本松原伐採計画が持ちあがる。新聞に伐採反対意見の寄稿をし、計画は中止される。 「詩歌時代」は資金難のため10月号をもって廃刊。 |

| 昭和 2年(1927) 42歳 | 5月 喜志子を伴い朝鮮へ揮毫旅行に出かける。 |

| 昭和 3年(1928) 43歳 | 8月 健康がすぐれなくなる。 9月 初旬から衰弱が目立つ。17日永眠。享年43歳。千本山乗運寺に眠る。 |

| 昭和13年(1938) | 9月 牧水没後満10年を記念して第15歌集『黒松』が喜志子夫人と大悟法利雄氏によって編まれる。 |

|

香貫山にある歌碑 この歌碑をみて、若山牧水について調べる内に 「酒」の歌に感心して短歌の真似事を始めました。 |

香貫山の香稜台の歌碑

始めの頃は、この歌を見て、何も感じませんでした。

千本浜公園の歌碑

この歌は調子よく、かつ奥が深そうだと思って見ていました。

私も酒は好きな方で、以下の歌はまさに同感し、思い当たる所が多い

冨士を詠んだ歌は歌碑のページに、他『黒土』『山桜の歌』『渓谷集』に多く出てくる

牧水の歌碑(静岡県)の多くに,富士を詠んだ歌が多い。

香貫山の近くに、城山公園がありますが、そこの歌碑が気に入っています

気になる歌

白浜や居ればいよいよ海とろみ冬日かぎろひ遠霞立つ『寂しき樹木』

たのしきはわれを忘れて暁の峰はなれゆく雲あふぐ時『寂しき樹木』

膳にならぶ飯も小鯛も松たけも可笑しきものか酒なしにして『寂しき樹木』

瀬のなかにあらはれし岩のとびとびに秋のひなたに白みたるかな『渓谷集』

なだらかにのびきはまれる富士が嶺の裾野にも今朝しら雪の見ゆ『渓谷集』

人の世にたのしみ多し然れども酒なしにしてなにのたのしみ『黒土』

愛鷹の真くろき峯にうづまける天雲の奥に富士はこもりつ『黒土』

ゆく水のとまらぬこころ持つといへどをりをり濁る貧しさゆゑに『黒土』

うす雲と沖とひといろに煙りあひて浜は濡れゆく今朝の時雨に『黒土』

笠なりのわが呼ぶ雲の笠雲は富士の上の空に三つ懸りたり『山桜の歌』

わがゆくやかがやく砂の白砂の浜の長手にかぎろひの燃ゆ『山桜の歌』

夏雲の垂りぬる蔭にうす青み沼津より見ゆ富士の裾野は『山桜の歌』

うすべにに葉はいちはやく萌えいでて咲かむとすなり山桜花『山桜の歌』

女郎花咲きみだれたる野辺のはしに一むら白きをとこへしの花『山桜の歌』

さびしさよ落葉がくれに咲きてをる深山りんだうの濃むらさきの花『山桜の歌』

わが登る天城の山のうしろなる 富士のたかきは仰ぎ見あかぬ

むらさきに澄みぬる富士は短夜の あかつき起きに見るべかりけり

山川にわける霞の昇りなづみ しきたなびけば富士は晴れたり

火の山の老樹の樅のしろがねの みきを叩けば葉の散り来る

光なき命のありて天地に 生くとふことにいかに寂しき

てつびんのふちに枕しねむたげに とくり傾くいさわれもねむ

園の花つぎつぎに 秋に咲きうつる このごろの日の 静けかりけり

かすみあふ四方のひかりの春の日の はるけき崎に浪の寄る見ゆ

寄り来りうすれて 消ゆる水無月の 雲たえまなし富士の 山辺に

ひむがしの白み そむれば物陰に 照りてわびしき 短夜の月

みづ痩せし秋の川原のかたすみに しづかにめぐる水ぐるまかな

めぐらせる籬の楓もみぢして 桐のはたけは寂びにけるかも

つめたきは山ざくらのさがにあるやらむ ながめつめたきやまざくら花

冬山にたてる煙ぞなつかしき ひとすぢ澄めるむらさきにして

ふるさとの尾鈴のやまのかなしさよ 秋もかすみのたなびきてをり

なまけつつ心くるしきわが肌の 汗ふきからす夏の日の風

いついつと待ちし桜の咲きいでて 今はさかりか風ふけど散らず

わが庭の竹のはやしの浅けれど 降る雨みれば春は来にけり

をさなくて見しふるさとの春の野の わすられかねて野火は見るなり

よる歳のとしごとに願ふわがねがひ 心おちいて静かなれかし

松の実や楓の はなや仁和寺の 夏なほ若し山 ほととぎす

石こゆる水のまろみを眺めつつ こころかなしも秋の渓間に

いざゆかむゆきてまだ見ぬ山をみむ このさびしさに君はたふるや

かんがへてのみはじめたる一合の 二合のさけの夏のゆふぐれ

ひそまりてひさしく見ればとほ山の ひなたの冬木かぜさわぐらし

ときをおき老樹 の雫おつるごと 静けき酒は 朝にこそあれ

うらうらと照れる光にけぶりあひて 咲きしづもれる山ざくら花

牧水の墓に刻まれているこの歌かと思ったが

つぎの作品らしい

令和2年5月31日 記

「かきのもとのひとまろ」については調べる必要も感ぜずに思ってきたが、矢張り最低限度の知識は必要かと思い記録としてメモしてみました。

色々調べてみたがよくわからないのが本音、かってに目にしたHPを目を通して漠然と知識が整理された感じがする。その内容を以下に記した。

某HP「古代探訪」より抜粋

柿本人麻呂の一生を邪推してみる。邪推ですから、変更可能。

654年 大和郡、生まれ(人麻呂の若い時の歌が、大和国高市郡や、磯城郡の地名が多い。)

672年 19歳 壬申の乱(高市皇子と同年、壬申の乱で高市皇子の軍にいた か、目の当たりにしたか、戦の体験をしている。)

673年 20歳 舎人としてつかえる。(初めてみやつかえするものを、大舎人に仕えさせ、才能によって当職にあてよとある)

680年 27歳 人麻呂歌集の七夕歌の一首が「庚辰」の年に作られている。

681年 28歳 小錦下の位を賜う。(12月に柿本猿が賜うとある)

683年 30歳 朝臣の姓を賜う。(11月に52氏が朝臣姓になっている、八色の姓で真人の次に高い位)

689年 35歳(持統3年)草壁皇子崩御の歌を歌う。

696年 42歳 高市皇子崩御の歌を歌う。

700年 46歳 宮廷歌の終わり。

701年 47歳 羇旅の歌の始まり。(瀬戸内海→筑紫→長門→石見)

708年 54歳 従四位下で亡くなる

一線部分は邪推です。歌の聖と後世の歌人から尊敬される、天才のすごさを少し探ってみたいのである。

まず、人麻呂の歌の表記法の移り変わりは、略体歌→非略体歌→作歌の順に年代と共にかわっている。略体歌とは、助詞、助動詞、動詞の語尾などを省略したものである。

例をあげると、

略体歌-------水上 如数書 吾命 妹相 受日鶴鴨 (水の上に数書く如き吾が命妹に逢わむと祈誓ひつるかも)

以下、某HP「万葉集を読む」より抜粋

柿本人麻呂の生涯については、わからぬことも多いが、持統天皇の時代に、宮廷歌人として多くの儀礼的な歌を作ったことを、万葉集そのものが物語っている。その歌は、古代の神話のイメージを喚起させて、雄大なものがある。宮廷歌人としての人麻呂は、天皇や皇子たちの権威をたたえたり、皇族の死を悼んだり、折に触れて宮廷の意向に応えていたと思われる。こうした宮廷歌人の役割は、古代における部曲の一つのあり方だったように思われる。

柿本人麻呂は相次いで失った二人の妻のために、哀切きわまる挽歌を作っている。また、旅の途中に目にした死者を見ては、彼らの不運に感情移入して、歌わずにはいられなかった。それらの歌に響く人麻呂の人間的な感情は、時代を超えて人びとの心を打つ。日本の詩歌の歴史は、柿本人麻呂を得ることによって、豊饒さを持つことができたと言える。

万葉集の歌を見る限り、宮廷を離れた人麻呂は、和銅元年(708)以降、筑紫に下ったり(3-303,304)、讃岐国に下ったり(2-220~222)した後、石見国で妻に見取られることなく死んでいる(2-223)。

万葉集には少なくとも八十首以上の歌を残している。また万葉集中に典拠として引かれている「人麻呂歌集」は後世の編纂と思われるが、そのうち少なからぬ歌は人麻呂自身の作と推測されている。勅撰二十一代集には二百六十首程の歌が人麿作として採られている。

古来、至高・別格の歌人、というより和歌の神として尊崇されてきた。大伴家持は倭歌の学びの道を「山柿之門」と称し(万葉集巻十七)、紀貫之は人麿を「うたのひじり」と呼び(古今集仮名序)、藤原俊成は時代を超越した歌聖として仰いだ(古来風躰抄)。石見国高津の人麻呂神社創建は神亀元年(724)と伝えられている。

以下に歌を抜粋しました。

羇旅歌

玉藻刈る敏馬を過ぎて夏草の野島の崎に舟近づきぬ(3-250)

【通釈】海女たちが海藻を刈る敏馬を過ぎて、夏草が生い茂る野島の崎に私の乗る舟は近づいた。

荒たへの藤江の浦にすずき釣る海人とか見らむ旅行く我を(3-252)

【通釈】土地の人々は藤江の浦で鱸を釣る漁夫と見ていることだろうか、舟に乗り旅をする私を。

ともしびの明石大門に入らむ日や榜ぎ別れなむ家のあたり見ず(3-254)

【通釈】明石の海峡に船が入って行く日には、故郷から漕ぎ別れてしまうのだろうか、もう家族の住む大和の方を見ることもなく。

もののふの八十宇治川の網代木にいさよふ波の行くへ知らずも(3-264)

【通釈】宇治川の網代木に阻まれてたゆたう波は進むべき方向を知らない。そのように、我らの人生も様々の障害に突き当たり、行方は知れないのだ。

淡海の海夕波千鳥汝が鳴けば心もしのにいにしへ思ほゆ(3-266)

【通釈】淡海の海の夕波に立ち騒ぐ千鳥たちよ、おまえたちが啼くと、心も撓うばかりに昔のことが偲ばれるのだ。

相聞

をとめらが袖ふる山の瑞垣の久しき時ゆ思ひき我は(4-501)

【通釈】少女たちが袖を振る――その「ふる」ではないが、布留山に古くからある瑞垣――そのように久しい昔から、ずっとあの人を思い続けていたのだ、私は。

夏野ゆく牡鹿の角のつかの間も妹が心を忘れて思へや(4-502)

【通釈】草深い夏の野をゆく牡鹿の、生えそめの角ではないが、ほんの短い間もあなたの気持を忘れることなどあろうか。

雑歌

【通釈】今頃、鳴呼見の浦で船に乗っているおとめたちの美しい裾に、潮が満ちて寄せているだろうか。

大船に真楫しじ貫き海原を漕ぎ出て渡る月人壮士(15-3611)

〔妻死にし後に、

うつせみと 思ひし時に 取り持ちて 我が二人見し 走出の 堤に立てる 槻の木の こちごちの枝の 春の葉の 茂きがごとく 思へりし 妹にはあれど 頼めりし 子らにはあれど 世の中を 背きしえねば かぎろひの 燃ゆる荒野に 白栲の 天領巾隠り 鳥じもの 朝発ち行して 入日なす 隠りにしかば 我妹子が 形見に置ける 若き児の 乞ひ泣くごとに 取り与ふる 物しなければ 男じもの 脇ばさみ持ち 我妹子と 二人我が寝し 枕付く 妻屋のうちに 昼はも うらさび暮らし 夜はも 息づき明かし 嘆けども 為むすべ知らに 恋ふれども 逢ふよしをなみ 大鳥の 羽易の山に 我が恋ふる 妹はいますと 人の言へば 岩根さくみて なづみ来し よけくもぞなき うつせみと 思ひし妹が 玉かぎる ほのかにだにも 見えなく思へば(2-210)

去年見た秋の月は今年も同じように照っているけれども、その月を一緒に見た妻は、年月とともにますます遠ざかって行く。

引手の山に妻を残して独り山道を行けば、生きている心地もしない。

草枕旅の宿りに誰が夫か国忘れたる家待たまくに(3-426)

【通釈】旅の宿りで、誰の夫なのだろうか。故郷へ帰るのも忘れて臥せっている。家では妻が待っているであろうに。

こもりくの泊瀬の山の山の際にいさよふ雲は妹にかもあらむ(3-428)

【通釈】泊瀬の山の山あいにたゆたう雲は、亡くなった娘子なのだろうか。

八雲さす出雲の子らが黒髪は吉野の川の沖になづさふ(3-430)

【通釈】盛んに湧き上がる雲のようだった出雲娘子の黒髪は、吉野川の沖に漂っている。

柿本朝臣人麻呂、石見の国に在りて死に臨む時に、自ら

鴨山の磐根し枕ける我をかも知らにと妹が待ちつつあるらむ(2-223)

通釈】鴨山の岩を枕にして死んでゆく私のことを知らずに、妻は私の帰りをずっと待っているのだろうか。

―人麻呂歌集歌―

天の海に雲の波立ち月の船星の林に榜ぎ隠る見ゆ(7-1068)

【通釈】天空の海に雲の波が立ち、月の舟が星の林に漕ぎ隠れて行くのが見える。

あしひきの山河の瀬の鳴るなへに弓月が岳に雲立ち渡る(7-1088)

いにしへにありけむ人も我がごとか三輪の檜原に挿頭折りけむ(7-1118)

【通釈】昔ここを訪れた人も、私のする通りに、三輪の山林で檜(ひのき)の枝を挿頭に折ったのだろうか。

【通釈】いとしいあの子と思いながら眺めよう。沖の藻の花が咲いたら、私に告げてほしい。

巻向の山辺響みて行く水の水沫の如し世の人吾等は(7-1269)

【通釈】巻向山のあたりを轟かせて流れてゆく水の、あっという間に消えてしまう泡のようであるよ、この世の人間である私たちは。

【通釈】雲がたなびき、山は覆い隠されている。そのようにひたすら隠した私のひそかな思いを、木の葉だけは知っているだろう。

久方の天の香具山この夕へ霞たなびく春立つらしも(10-1812)

【通釈】天の香具山は、今日の夕方、霞がたなびいている。春がすがたを現したようであるよ

人の寝る味寐は寝ずてはしきやし君が目すらを欲りて嘆くも(11-2369)

【通釈】世の人が寝る快い眠りを私は寝ることができずに、愛しいあなたに一目逢いたいと、そればかりを願って歎くことだ。

大野らに小雨降りしく木のもとに時と寄り来ね我が思ふ人(11-2457)

【通釈】広い野に小雨が降りしきる。木蔭に、ちょうどよいと、寄ってらっしゃいな。我が恋する人よ。

―付録:勅撰集に採られた伝人麻呂作歌より―

龍田川もみち葉ながる神なびのみむろの山に時雨ふるらし(拾遺219)

あしびきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寝む(拾遺778)

荒ち男の狩る矢のさきに立つ鹿もいと我ばかり物は思はじ(拾遺954)

秋萩のさき散る野辺の夕露にぬれつつ来ませ夜はふけぬとも(新古333)

秋されば雁の羽風に霜ふりてさむき夜な夜な時雨さへふる(新古458)

秋風に山とびこゆる雁がねのいや遠ざかり雲がくれつつ(新古498)

やたの野に浅茅色づくあらち山峯のあは雪さむくぞあるらし(新古657)

平成24年3月の静岡新聞に、「万葉の富士賛歌引越し」の記事が出ていました。沼津の隣の富士市の田子の浦港富士埠頭にある山部赤人の万葉歌碑が、「ふじのくに田子の浦みなと公園」に移設されるとのこと。

田子の浦ゆ 打ち出て見れば 真白にそ ふじの高嶺に 雪はふりける

百人一首では

田子の浦に うち出でてみれば 白妙の 富士の高嶺に 雪は降りつつ

以前よりこの歌は知っていましたが、歌碑があることを始めて知りました。この作者をもっと調べてみようと思いました。

この歌は長歌に対する反歌とのこと

長歌は

天地の別れし時ゆ、神さびて、高く貴き駿河なる富士の高嶺を、天の原振り放け見れば、渡る日の影も隠らひ、照る月の光も見えず、白雲もい行きはばかり、時じくぞ雪は降りける、語り継ぎ言ひ継ぎ行かむ、富士の高嶺は

意味: 天地が分かれてこの地ができて以来、神々しく高く貴い、駿河の国の富士の山を、空に向かって仰ぎ見ると、太陽の光も隠れ、月の光も見えず、雲(くも)も山に行く手をさえぎられ、ひっきりなしに雪が降っています。この富士の山のことをいつまでも語り継いで行こうと思うのです。

長歌と反歌について

今まで、長歌のある歌は読まないようにしていました。なんかめんどくさくて、避けていました。今回この歌を契機に読むように心がける。反歌と長歌が一体となって、詠み人の意図が詠われているのかな。

この歌は富士山が以下に高く雄大であるかを長歌で述べ、現実の富士の雪降る景色を反歌で詠っている。やはりセットで霊峰富士の雄大さが現れてくる。

平成24年3月4日万葉歌碑が、「ふじのくに田子の浦みなと公園」に移設されたと新聞にあり、翌日雨の中を見に行く。

公園は駿河湾に面して造園され、今年中には完成されるとのこと。河津桜、サルスベリ、黒松など色々な植物が植えられて駐車場、トイレ、遊戯場などかなり広い。今度は天気のよい、富士の見れるときに又来たい。田子の浦はシラスの名産地として有名。

|

|

|

|

| 平成25年11月19日以下の写真撮影 | |

|

|

|

|

山部 赤人-山部宿禰赤人(やまべのすくねあかひと)(やまべ の あかひと、生年不詳 - 天平8年(736年)?)は、奈良時代の歌人。三十六歌仙の一人

その経歴は定かではないが、『続日本紀』などの史書に名前が見えないことから、下級官人であったと推測されている。神亀・天平の両時代にのみ和歌作品が残され、行幸などに随行した際の天皇讃歌が多いことから、聖武天皇時代の宮廷歌人だったと思われる。

作られた和歌から諸国を旅したとも推測される。同時代の歌人には山上憶良や大伴旅人がいる

柿本人麻呂とともに歌聖と呼ばれ称えられている

自然の美しさや清さを詠んだ叙景歌で知られる。

万葉集には五十首載っているらしい。

要するに奈良時代の叙景歌を詠み、宮廷歌人で、歌聖といわれ、同時代に山上憶良や大伴旅人がいたということらしい。ここで気になることは、歌聖と呼ばれているもう一人の柿本人麻呂とはどんな歌を詠んだのか、山上憶良、大伴旅人とは。そもそも万葉集とは聞いたことがあるが具体的なことは知りません。そんな所も加味して調べてみようと思います。万葉集については参考コーナーで素朴な疑問から調べて載せる予定です。

叙景歌・・・自然の美しさ、清さを詠んだもの

山部赤人の歌として

み吉野の象山(きさやま)の際(ま)の木末(こぬれ)には ここだも騒く鳥の声かも

春の野に菫摘みにと来し我そ 野をなつかしみ一夜寝にける

我も見つ人にも告げむ 勝鹿の真間の手児名が奥つ城ところ

叙景歌として―歌六首

繩の浦ゆ背向(そがひ)に見ゆる沖つ島榜ぎ廻(た)む舟は釣しすらしも

武庫の浦を榜ぎ廻む小舟粟島を背向に見つつ羨(とも)しき小舟

阿倍の島鵜の住む磯に寄する波間なくこのごろ大和し思ほゆ

潮干なば玉藻苅り籠め家の妹(も)が浜苞(はまつと)乞はば何を示さむ

秋風の寒き朝開(あさけ)を狭野(さぬ)の岡越ゆらむ君に衣貸さましを

みさご居る磯廻に生ふる名乗藻(なのりそ)の名は告らしてよ親は知るとも

富士を詠んだ歌が日々富士を眺めている自分には、またスケールの点で一番気に入っています。

沼津アルプスの一つに徳倉山があり、別名を動物のゾウに似ていることから象山(ぞうやま)と呼んでいますが次の歌が気になっていました。「きさやま」とは?

歌をネットで調べると

山部宿禰赤人の作る歌二首 并せて短歌

やすみしし 我ご大君の 高知らす 吉野の宮は たたなづく 青垣(あをかき)ごもり 川なみの 清き河内(かふち)ぞ 春へは 花咲きををり 秋されば 霧立ち渡る その山の いや益々(しくしく)に この川の 絶ゆること無く ももしきの 大宮人は 常に通はむ

反歌二首

み吉野の 象山(きさやま)の際(ま)の 木末(こぬれ)には ここだも騒く 鳥の声かも

通釈】[長歌]

我らの大君が堂々と営まれる吉野の宮は、幾重にも重なる青垣のような山に囲まれ、川波の清らかな川内である。春の頃は花が枝もたわわに咲き誇り、秋になればいちめん霧が立ちこめる。その山のようにさらに幾たびも幾たびも、この川のように絶えることなく、大宮人はいつの世もこの宮に通うことであろう。

[反歌一] 吉野の象山の山あいの梢では、こんなにも数多く鳥が鳴き騒いでいることよ。

[反歌二] 夜が更けてゆくにつれ、久木の生える清らかな川原で千鳥がしきりに鳴いている。

長歌に対する反歌の一つとして詠われていました。◇象山 吉野宮滝の南正面の山。「きさ」は動物の象の古名。◇と解説されていました。やはり動物の象でした。この頃すでに象がいた?

そこで更に検索して行くと以下のページが見つかりました。

・・・・・

象山(きさやま)は奈良県吉野町宮滝の南正面にあり、稜線が象の形に見えるところから

その名があります。

「きさ」は象の古名で象牙の横断面に?(キサ)すなわち木目に似た文様が

見えることに由来するそうです。

象の渡来は江戸時代とされていますが、万葉人は正倉院御物に描かれた絵や

象にまたがる普賢菩薩像を見てその姿形を知っていたのでしょう。

この歌は725年聖武天皇が吉野離宮へ行幸された折に詠われたもので、

長短歌3首で構成されています。

長歌で柿本人麻呂以来の土地褒めの伝統を踏まえて天皇を讃え、短歌二首では

朝廷賛歌より自然の叙景を前面に打ち出しており、従来の行幸歌の殻を破った

万葉傑作の詠とされています。

・・・・・以上

以下の写真が象山らしいが、象のかげなし。沼津アルプスの象山のほうが俄然象山といえる。なにはともあれ、ゆっくりこの歌を賞味できれば幸いです。

深々(しんしん)と更けゆく夜。

静寂(しじま)の間から鳥の声が聞こえてくる。

耳をすますと玲瓏と響く川の音と千鳥の澄んだ声。

瞑想することしばし。

昼間に見た清々しい川原と緑鮮やかな木々。

そして飛び交う様々な鳥たちの姿が目に浮かぶ。

それはあたかも眼前でその情景を見ているようだ。

やがて口元から朗々とした調べが。

「 ぬばたまの 夜の更けゆけば 久木生ふる - -」

かくして1300年後に絶賛される名歌が誕生しました。

それは、心の集中から生まれた鮮やかな写生とも言える静寂の極致です。

こんな感じで歌を味わうらしい。味わい方のサンプルとして載せてみました。

平成24年3月24日 狩野川河口より象山を写す(沼津の象山 沼津アルプスの一つ徳倉山の別名)

左より、鼻で頭で胴体と 象に見えます

代表的な歌の解釈

【通釈】春の野に菫を摘みにやって来た私は、その野に心引かれ、離れ難くて、とうとう一夜を過ごしてしまったよ。

あしひきの山桜花日並べてかく咲きたらばいと恋ひめやも

【通釈】山桜が何日も続けてこのように咲くのであったら、これ程ひどく恋しがったりするだろうか。

我が背子に見せむと思ひし梅の花それとも見えず雪の降れれば

【通釈】いとしいあの方にお見せしようと思った梅の花――どれがその花とも見分けがつかない。枝に雪が積もっているので。

明日よりは春菜摘まむと標めし野に昨日も今日も雪は降りつつ

【通釈】明日からは春の若菜を摘もうと標縄を張っていた野に、昨日も今日も雪が降ってばかりで…。

恋しけば形見にせむと我が屋戸に植ゑし藤波今咲きにけり

【通釈】恋しい時には、あの人を思い出すよすがにしようと、我が家の庭に植えた藤――その花が今咲いたことだ。

縄の浦ゆそがひに見ゆる沖つ島榜ぎ廻る舟は釣しすらしも

【通釈】縄の浦から背後に見える沖の島――その島を漕ぎ巡る舟は、釣をしているところらしい。

【通釈】阿倍の島の鵜の棲む磯に寄せる波のように、絶え間なくこの頃大和のことが思われることだ。

みさご居る磯廻に生ふる名告藻の名はのらしてよ親は知るとも

【通釈】みさごの棲んでいる磯辺に生える名告藻ではないが、名前は名告ってくれ、たとえ親が気づいても。

【通釈】男子の官人たちは天皇の御狩の場に臨まれ、一方年若い女官たちは赤裳の裾を引きながら歩いて行くよ、清らかな浜辺を。

昨日こそ年は暮れしか春霞かすがの山にはやたちにけり

【通釈】昨日年は暮れたばかりなのに、春霞が春日の山に早くも現れたのだった。

我が背子をならしの岡のよぶこどり君よびかへせ夜の更けぬ時

【通釈】我が夫を馴れ親しませるという名のならしの岡の呼子鳥よ、あの人を呼び返してその名の通り私に馴れ親しませておくれ、夜の更けない内に。

ももしきの大宮人はいとまあれや桜かざして今日も暮らしつ

【通釈】宮廷に仕える人たちは暇があるのだろうか。桜の花を頭に挿して今日も一日遊び暮らしていた。

春雨はいたくなふりそ桜花まだ見ぬ人に散らまくも惜し

【通釈】春雨はひどく降らないでくれ。桜をまだ見ない人にとって、花が散ることは惜しい。

山の端に月のいざよふ夕暮は檜原がうへも霞みわたれり

【通釈】山の端に月が出るのをためらっている春の夕暮は、檜林の上もすっかり霞が立ちこめている。

あしびきの八重山こえてほととぎす卯の花がくれ鳴きわたるなり

【通釈】幾重もの山を超えて、時鳥は卯の花に隠れ、鳴き渡っている。

柿本人麻呂、山上 憶良の歌風など

柿本人麻呂(かきのもと の ひとまろ、斉明天皇6年(660年)頃 - 養老4年(720年)頃)は、飛鳥時代の歌人。名は「人麿」とも表記される。後世、山部赤人とともに歌聖と呼ばれ、称えられている。また三十六歌仙の一人

一般には天武天皇9年(680年)には出仕していたとみられ、天武朝から歌人としての活動をはじめ、持統朝に花開いたとみられることが多い。ただし、近江朝に仕えた宮女の死を悼む挽歌を詠んでいることから、近江朝にも出仕していたとする見解もある。確実に年代の判明している人麻呂の歌は持統天皇の即位からその崩御にほぼ重なっており、この女帝の存在が人麻呂の活動の原動力であったとみるのは不当ではないと思われる。

彼は『万葉集』第一の歌人といわれ、長歌19首・短歌75首が掲載されている。人麻呂の歌は、讃歌と挽歌、そして恋歌に特徴がある。格調の高い歌風

代表歌 [編集]

山上 憶良(やまのうえ の おくら、(斉明天皇6年(660年)? - 天平5年(733年)?)は、奈良時代初期の貴族・歌人。仏教や儒教の思想に傾倒していたことから、死や貧、老、病などといったものに敏感で、かつ社会的な矛盾を鋭く観察していた。そのため、官人という立場にありながら、重税に喘ぐ農民や防人に狩られる夫を見守る妻など社会的な弱者を鋭く観察した歌を多数詠んでおり、当時としては異色の社会派歌人として知られる。抒情的な感情描写に長けており、また一首の内に自分の感情も詠み込んだ歌も多い。

代表的な作品

以上柿本人麻呂、山上 憶良、山部 赤人の歌風が際立って違っているのが面白い。

大伴 旅人(おおとも の たびと、天智天皇4年(665年) - 天平3年7月25日(731年8月31日)は、奈良時代初期の貴族、歌人。大納言・大伴安麻呂の子。官位は従二位・大納言。養老5年(721年)正月5日に従三位に叙せられる。神亀年間(724年-729年)には、大宰帥として妻・大伴郎女を伴って大宰府に赴任し、山上憶良とともに筑紫歌壇を形成した。天平2年(730年)10月に大納言に任じられ京に戻り、翌天平3年(731年)従二位に昇進するが、まもなく病を得て没した。

『万葉集』に和歌作品が78首選出されているが、和歌の多くは大宰帥任官以後のものである。酒を讃むるの歌十三首を詠んでおり、酒をこよなく愛した人物として知られる。

歌風は、大陸的風雅心・老荘的自由思想と位置付けられている

以上が大伴旅人の解説に載っていた内容ですが、歌風どおりの人で大伴旅人の歌にはおおらかさと、風雅な情緒が溢れている様です。柿本人麻呂、山上 憶良、山部 赤人とは異質の歌人らしい。酒を讃むるの歌十三首を詠んでおり、酒をこよなく愛したとのこと。この辺がきになり、牧水の酒にかかわる歌と較べてみようと思いました。

以下某HPより抜粋

―太宰帥大伴の卿の酒を讃めたまふ歌十三首(338)

験(しるし)なき物を思はずは一坏(ひとつき)の濁れる酒を飲むべくあらし(339)

酒の名を聖(ひじり)と負ほせし古の大き聖の言の宣しさ(340)

古の七の賢(さか)しき人たちも欲(ほ)りせし物は酒にしあらし(341)

賢しみと物言はむよは酒飲みて酔哭(ゑひなき)するし勝りたるらし(342)

言はむすべ為むすべ知らに極りて貴き物は酒にしあらし(343)

中々に人とあらずは酒壷(さかつぼ)に成りてしかも酒に染みなむ(344)

あな醜(みにく)賢しらをすと酒飲まぬ人をよく見ば猿にかも似む(345)

価(あたひ)なき宝といふとも一坏の濁れる酒に豈(あに)勝らめや(346)

夜光る玉といふとも酒飲みて心を遣るに豈及(し)かめやも(347)

世間(よのなか)の遊びの道に洽(あまね)きは酔哭するにありぬべからし(348)

今代(このよ)にし楽しくあらば来生(こむよ)には虫に鳥にも吾は成りなむ(349)

生まるれば遂にも死ぬるものにあれば今生なる間は楽しくを有らな(350)

黙然(もだ)居りて賢しらするは酒飲みて酔泣するになほ及かずけり(351)

人麻呂の恋でもなく、赤人の自然でもなく、酒を詠んだこれらの歌は、万葉の世界の中に新しい息吹を持ち込んだ。広い意味では、述懐の歌といえようが、酒に寄せて人生の快楽を謳歌するような作品は、旅人以前の万葉の歌にはなかったものである。

酒は聖であるといい、古の七賢人も欲したといい、また言いようもなく尊いものであって、価なき玉や夜光る玉にも替えがたいものだと歌う。賢者ぶって生きているより、酒を飲んで酔泣きするほうがどれほどすばらしいことかわからない。賢者ぶって酒を飲まぬものをよくみれば、猿にそっくりではないか。さあさあ、酒を飲むべしというわけである。

以上

牧水の酒にかかわる歌が庶民的な酒飲みを歌った感がするが、こちらは酒賛歌そのもので、スケールが大きいのが解かる。やや独断的な気もするが。再度一首づつ味わってみます。酒飲みの正当化の武装理論の勉強を兼ねて。

大伴 家持(おおとも の やかもち、養老2年(718年)頃 - 延暦4年8月28日(785年10月5日))は奈良時代の貴族・歌人。大納言・大伴旅人の子。官位は従三位・中納言。三十六歌仙の一人。長歌・短歌など合計473首が『万葉集』に収められており、『万葉集』全体の1割を超えている。このことから家持が『万葉集』の編纂に拘わったと考えられている。・・・・・日本最古の歌集「万葉集」は、大伴家持という一官人の手によって集大成され、完成形を与えられた。全二十巻のうち、最後の四巻は家持自身が自分のために書きためた私的な歌日記である。・・・・・との解説もある。家持が旺盛な作歌活動を示し、また万葉集の編纂に取り組んだのは、越中国司時代だとされる。彼は29歳のときにこの任に赴き、数年間越中に留まった。この間に、彼は先人たちの残した業績を歌集として編纂すると同時に、身辺から集めた歌や、自ら歌った歌を精力的に書き溜めた。それらが、今日に伝わる万葉集として結実したのだと思われる。

以上参考に

某新聞に斉藤茂吉の記事があり、歌が幾つか載っており、それをきっかけに歌集に目を通していましたが、何が良くて、評価されているか恥ずかしながら読解力の無さか、よく解からず。以前箱根の強羅に紫陽花列車で行ったことがありますが(平成23年6月)、その時に歌碑(

おのづから寂しくもあるかゆふぐれて雲は大きく谿に沈みぬ

-大正14ともしび)のあったこともあり、茂吉の経歴を確認すると伴に、その時々の歌集を把握して行けばもう少し理解が出来るのではと思い、今まで同様簡単なメモ程度にここにまとめてみました。

某新聞とは

2013年6月1日 日本経済新聞「文化」にタイトル 斎藤茂吉 新たな輝き 歌集「赤光」刊行100年

---茂吉の業績を振り返る全国短歌コンクール、記念のシンポジウムが開かれ、ベテランから若手まで、茂吉の現代的な表現に改めて学ぼうとしている。---

この時に諸々の茂吉の短歌の見方を載せてありました。掻い摘んで見ると

若手の歌人には 自分の居場所をどうやって見つけるか手探りしている、自分の立ち位置の指標になっている。茂吉の歌には---見える我への執着と多様な表現への挑戦--があるとのこと

其の他幾つかの見方を歌を挙げて解説されていたので参考に載せました。

1 出し抜けの飛躍 茂吉の文学の不思議な魅力(実験的)「赤光」

ゴオガンの自画像みればみちのくに山蚕(やまこ)殺ししその日おもほゆ

2 映像的 走っている茂吉のカメラで暗い道だけを移動撮影しているような印象「赤光」

ひた走るわが道暗ししんしんと堪(こら)へかねたるわが道暗し

3 リアルの塊みたい 言葉の向こうに茂吉という生き物がうごめいている「赤光」

ひとり居て朝の飯(いい)食(は)む我が命は短かからむと思ひて飯はむ

自分としては写生短歌がMAINの人かと。柿本人麻呂の研究をしており、和歌の古典的なものを近代短歌として表現しているのではと思うのですが。歌の多くに自然と向き合い、それを素直に、日記調に詠っているのが目立つ。歌の師伊藤左千夫(その師は松岡子規)の影響がありそうなのでそのうち両人の歌も読んで見ようと思います。はっきりいえることは、以上の三首を読んでも解説にあるようには自分の力では理解は出来ず力量不足を痛感。自分としては「こころの琴線」に自然に触れてくるもの、「普遍的な歌」をよしとするので悲観するに当らずと自己弁護するしかない。

| 1882年(明15)5月14日(戸籍では7月27日 | 山形県南村山郡金瓶(かなかめ)村=現上山(かみのやま)市金瓶=の農家守谷伝右衛門の三男として生まれました。金瓶は蔵王連峰を東に仰ぐ仏教信仰の厚い養蚕の村で、その自然に親しみながら素朴な農家の子として育った茂吉は、菩提寺であった宝泉寺の住職や周囲の人々の影響で、宗教心や書画などへの関心を芽生えさせました |

| 1896年(明29)14歳 | 茂吉の資質を目にとめていた住職の仲介で、東京浅草で淺草医院を開業していた同郷出身の斎藤紀一のもとに寄寓し、開成尋常中学校(現在の開成中学校・高等学校)に編入学 上京した茂吉は開成中学から旧制第一高校(東京大学の前身)へと進学します。第三学部(医学部)の学生となった |

| 1905年(明38)23歳 | 斎藤家の婿養子として入籍(23歳)、1910年(明43)卒業 |

| 1906年(明39)24歳 | 子規の流れを汲む伊藤左千夫に入門し、本格的に短歌の道を歩み初めます。歌誌「馬酔木」が「アララギ」へと変わってからはその中心的な歌人となりました。 |

| 1910年(明43・28歳) | 東京帝国大学医科を卒業した茂吉は、同大学助手として付属巣鴨病院に勤め精神医学を専攻 |

| 1913年(大2)30歳 | 第一歌集『赤光』(しゃっこう)を発表し、大きな反響をよびました |

| 1914年(大3)31歳 | 斎藤紀一の二女輝子と結婚 |

| 1917年(大正6)35歳 | 長崎医学専門学校の教授に任じられ長崎に赴任 |

| 1921年(大10)39歳 | 精神医学と法医学を講じた後、同年10月渡欧留学。オーストリアのウィーン大学、その後ドイツのミュンヘンの国立精神病学研究所で研究を 第2歌集『あらたま』を出版 |

| 1927年(昭2)45歳 | 再建した帝国脳病院の院長となります。翌年、養父紀一が死去。そして戦時色が濃くなってゆくなか、平福百穂、中村憲吉など心を通じ合った歌友との死別、妻のスキャンダルなどの心痛事に次々と襲われます。それらを堪えるよすがとするかのように取り組んだのが柿本人麿の研究 |

| 1934年(昭9) | 『柿本人麻呂(総論篇)』をはじめ1940年(昭15)の『柿本人麻呂(雑纂篇)』まで全5冊の出版となって結実します。この業績により、帝国学士院賞を受賞しました。 |

| 1940年発刊58歳 | 歌集『暁紅』(1940年発刊)の作中に反映されることとなる永井ふさ子との出会いや、激しさを増してゆく戦時の色に準じて多くの戦争詠などの作品を残した |

| 1945年(昭20)63歳 | 3月の東京大空襲の翌月、茂吉はふるさとの金瓶に疎開、そこで終戦を迎えます。翌年、芭蕉の足跡が残る最上川畔の大石田町へと移り、蔵王や最上川の自然に育まれたふるさとの風土と人々の真心につつまれ、歌集『小園』・『白き山』(1949年出版)に結晶する数多くの秀歌を詠み続けたのでした。 |

| 1947年(昭22) | 11月に東京に戻る |

| 1949年出版 | 歌集『小園』・『白き山』 |

| 1951年(昭26)69歳 | 文化勲章を受章(69歳)。翌年には「斎藤茂吉全集」全56巻(岩波書店)も発行され、茂吉はようやく晴れがましい日々を取り戻します |

| 1953年(昭28)2月25日71歳 | 、新宿大京町の自宅で心臓ぜんそくに見舞われて死去 |

HP{短歌案内}に載っている歌集

| 赤光(しゃっこう) | 明治38年~大正2年8月(23歳~31歳)834首 |

本格的に作歌をはじめた頃の明治38年(23歳)から、実母いくと歌の師伊藤左千夫が死去した大正2年8月(31歳)に至る9年間の作品834首を逆年順に収載し、大正2年10月15日東雲堂書店よりアララギ叢書第2篇として発刊(初版)した。芥川龍之介・佐藤春夫など歌壇以外にも広く注目をあび高く評価され大正8年まで5版を重ねる。 歌集名『赤光』は、仏説阿弥陀経「黄色黄光赤色赤光白色白光」から採ったもの |

| あらたま | 大正2年9月~大正6年 746首 (31歳~35歳) |

東京帝国大学医科大学助手・付属病院勤務の頃の大正2年9月(31歳)から、養父紀一の次女輝子と結婚し青山脳病院を継ぐことが運命づけられた大正3年を経、長崎医学専門学校に赴任した大正6年12月(35歳)までの作品746首が作歌年順に収められている。 歌集名『あらたま』は、茂吉が敬愛する一人森鴎外の文章中「次第に璞(あらたま)から玉が出来るやうに…」から採ったことが編集手記に記されてあり、茂吉自身もその中で「僕は自分の歌集が佳い内容を有つてゐることを其の名が何となし指示してゐるやうな気がして秘かに喜んでゐた。云々」と述べている。 |

| ともしび | 大正14年1月~昭和3年 912首 (43歳~46歳) |

渡欧留学を終えて、神戸に帰着し上京途次の大正14年1月(43歳)から再建した病院の院長の職に就くなど多忙な生活を送っていた頃の昭和3年(46歳)までの歌907首。帰国途次に焼失した病院再建、歌友島木赤彦没後の「アララギ」発行に尽力、養父紀一の死去など、苦難の日々を送りながら作歌意欲に燃え、茂吉自身「辛うじて作歌をつづけることが出来、(中略)飛躍は無かつたが、西洋で作つたもののやうな、日記の域から脱することが出来た。」と述べている 集名『ともしび』は、「艱難暗澹たる生に、辛うじて『ともしび』をとぼして歩くといふやうな暗指でもあつただらうか。」と後記中に記している |

| 白桃(しろもも) | 昭和8年~昭和9年 1033首 (51歳~52歳) |

親交した平福百穂と中村憲吉との死別、妻の私行に関する新聞記事が出たりするなど、相次ぐ精神的負傷が多かった頃であったが、歌論研究に没頭して『柿本人麿』(総論編)の刊行と蔵王山上歌碑の一首「陸奥(みちのく)をふたわけざまに聳(そび)えたまふ蔵王(ざわう)の山(やま)の雲の中に立つ」など、代表的作品が多く作られた時期でもある。 『白桃』は歌集に収載されている歌「ただひとつ惜(を)しみて置きし白桃(しろもも)のゆたけきを吾(われ)は食(く)ひをはりけり」の一首に因んでつけられた名である |

| 暁紅(ぎょうこう) | 昭和10年~昭和11年 968首 (53歳~54歳) |

、「昭和八年昭和九年あたりの歌に比して、幾分変化の跡を見ることが出来るやうにおもふ。ひとつは抒情詩としての主観に少しく動きを認め得るのではないかと思ふ」と作者自らが或る新しい抒情の心持が現れて来たことを言っているとおり、「ガレージへトラックひとつ入らむとす少しためらひ入りて行きたり」などの意図ある作品が見られる |

| 白き山 | 昭和21年~昭和22年 850首 (64歳~65歳) |

郷里金瓶から大石田に移居した昭和21年(64歳)から、昭和22年

(65歳)暮に帰京するまでの大石田滞在期間の歌824首(『全集』では増補のため編集清書してあった「紅色の靄」23首と、「酒田」補遺3首を加え850首となる)を収め、昭和24年8月20日岩波書店よりアララギ叢書第138篇として発刊した 作歌については、「従来の手法どほりのものもあり、いくらか工夫、変化を試みたものもある。出来のわるいものもあり幾分出来のいいのもある」と自評しているが、「最上川逆白波(さかしらなみ)のたつまでにふぶくゆふべとなりにけるかも」など、この歌集の特徴とされる病臥後の新たな作歌意欲、積極的工夫・変化の努力と、ひたむきな最上川詠が各処に見られ、そのため茂吉の代表作とされる歌も多い 昭和23年7月から8月にかけて整理清書されたもので、歌集の名『白き山』は「別にたいした意味はない。大石田を中心とする山々に雪つもり、白くていかにも美しいからである。」と後記中で述べている |

某HPに茂吉の素顔を知る内容があり、参考になる

妻輝子とは

結婚前の歌2首

茂吉の結婚した相手は輝子(1914年斎藤紀一の二女輝子と結婚)

性格が全然違っていた様です。

二人の長男齋藤茂太さんが「茂吉と輝子」(『回想の父茂吉 母輝子』所収)に書いている。父は「内省的かつ非主導的であり、内向性」、母は「非内省的で主導権をにぎり、外向性」であると分析していう。「基本的には茂吉と輝子は「油と水」の関係である」「これは常識的に会いっこない夫婦である」「両者の最悪の要因はニュアンスは異なるが頑固で融通が利かない点にある。さらに要求水準が高い点も共通している」云々。そしてこう加えている。「輝子への不満が茂吉の文学活動を大きく推進したという考え方も成立する」

「医博、課長夫人等々 不倫・恋のステップ 銀座ホールの不良教師検挙で 有閑女群の醜行暴露」(東京朝日新聞)

有閑女群のなかに、青山脳病院長でアララギ派の歌人齋藤茂吉医学博士夫人の名前も……。

茂吉は輝子に別居を命じる。さらに反省を求め、輝子を郷里上山の弟が経営する旅館「山城屋」に預ける。そして茂吉は心痛を紛らわせるように人麿研究に邁進する

永井ふさこ との出会い

明治四十三年、ふさ子は愛媛県松山市に医院の四女として生まれる。子規と遠縁に当たる。アララギに入会したてで、歌会への参加は初めてだったが、子規との縁で話が弾んだらしい。ときに茂吉五十二歳、ふさ子二十四歳。ふさ子は茂吉の家庭事情を知り、同情がやがて恋情へとうつろってゆく。平成四年、生涯嫁ぐこなく、ふさ子死去。享年八十三。

合作の歌(上の句 茂吉 下の句 ふさこ)

光放つ神に守られもろともに あはれひとつの息を息づく

この一首を評して茂吉は言った。「人麿以上だ」

こんな一首も詠まれている

狼になりてねたましき咽笛を噛み切らむとき心和まむ

ふさ子に茂吉が送った書簡は百五十通にのぼり、その都度、恋歌が添えられてあった。読み終わった後は必ず焼却するように求められ、ふさ子はそれを誓った。(ふさ子が焼いたのは僅かで、百三十通余りは持ち続けた)

○四国なるをとめ恋しもぬば玉の夢にもわれにえみかたまけて

○こいしさのはげしき夜半は天雲をい飛びわたりて口吸わましを

○白玉のにほふをとめをあまのはらいくへのおくにおくぞかなしき

茂吉の十周忌にすべての恋文が「小説中央公論」に公表され、歌壇は騒然となる。ふさ子は終世、独り身を通す。「茂吉ほどの人に愛された以上、他の人の愛を受け入れることはできない」彼女はその信念を貫いたのである。平成五年、八十三歳で亡くなっている。松山市御幸の長建寺にふさ子の一人墓がある。永井家累代の墓に入らず、間を置いた場所に小さな墓はひっそりと佇む

以上こんなことがあったんだ。茂吉の歌を読む上での参考になれば

母を看取る

五十九歳で世を去った母親へ寄せる彼の想いは深く、「死に給う母」五十九首は不朽の名作として世評が高い。

「赤口」

齋藤茂吉「死にたまふ母」(初版『赤光』による)

死にたまふ母

大正2年5月16日、茂吉は母 ・守谷いく危篤の報に接し急遽帰省、23日その死を見送りました。

その後、酢川温泉(今の蔵王温泉)に2泊して 母を偲び、30日帰京しました。

茂吉31歳(満年齢)、東京帝国大学医科大 学の助手として附属病院(東京府巣鴨病院)に勤務

其の一 (母危篤の報を受けて上山停車場に着くまで)

ひろき葉は樹にひるがへり光りつつかくろひにつつしづ心なけれ

白ふぢの垂花(たりはな)ちればしみじみと今はその實(み)の見えそめしかも

みちのくの母のいのちを一目(ひとめ)見ん一目みんとぞいそぐなりけれ

うち日さす都の夜(よる)に灯(ひ)はともりあかかりければいそぐなりけり

ははが目を一目を見んと急ぎたるわが額(ぬか)のへに汗いでにけり

灯(ともし)あかき都をいでてゆく姿(すがた)かりそめ旅とひと見るらんか

たまゆらに眠(ねむ)りしかなや走りたる汽車ぬちにして眠りしかなや

吾妻(あづま)やまに雪かがやけばみちのくの我(わ)が母の國に汽車入りにけり

朝さむみ桑の木の葉に霜ふれど母にちかづく汽車走るなり

沼の上にかぎろふ靑き光よりわれの愁(うれへ)の來むと云(い)ふかや

上(かみ)の山(やま)の停車場に下り若(わか)くしていまは鰥夫(やもを)のおとうと見たり

其の二 (母の傍らにあっての看護とその死)

はるばると藥(くすり)をもちて來(こ)しわれを目守(まも)りたまへりわれは子(こ)なれば

寄り添へる吾を目守(まも)りて言ひたまふ何かいひたまふわれは子なれば

長押(なげし)なる丹(に)ぬりの槍に塵は見ゆ母の邊(べ)の我(わ)が朝目(あさめ)には見ゆ

山いづる太陽光(たいやうくわう)を拜みたりをだまきの花咲きつづきたり

死に近き母に添寝(そひね)のしんしんと遠田(とほた)のかはづ天(てん)に聞(きこ)ゆる

桑の香の靑くただよふ朝明(あさあけ)に堪(た)へがたければ母呼びにけり

死に近き母が目(め)に寄(よ)りをだまきの花咲きたりといひにけるかな

春なればひかり流れてうらがなし今は野(ぬ)のべに蟆子(ぶと)も生(あ)れしか

死に近き母が額(ひたひ)を撫(さす)りつつ涙ながれて居たりけるかな

母が目をしまし離(か)れ來て目守(まも)りたりあな悲しもよ?(かふこ)のねむり

我が母よ死にたまひゆく我(わ)が母よ我(わ)を生(う)まし乳足(ちた)らひし母よ

のど赤き玄鳥(つばくらめ)ふたつ屋梁(はり)にゐて足乳(たらち)ねの母は死にたまふなり

いのちある人あつまりて我が母のいのち死行(しゆ)くを見たり死ゆくを

ひとり來て?(かふこ)のへやに立ちたれば我(わ)が寂しさは極まりにけり

其の三 (母の火葬)

楢(なら)わか葉照りひるがへるうつつなに山?(やまこ)は靑(あを)く生(あ)れぬ山?は

日のひかり斑(はだ)らに漏りてうら悲(がな)し山?は未(いま)だ小さかりけり

葬(はふ)り道(みち)すかんぼの華(はな)ほほけつつ葬り道べに散りにけらずや

おきな草口(くち)あかく咲く野の道に光ながれて我(われ)ら行きつも

わが母を燒(や)かねばならぬ火を持てり天(あま)つ空(そら)には見るものもなし

星のゐる夜ぞらのもとに赤赤とははそはの母は燃えゆきにけり

さ夜ふかく母を葬(はふ)りの火を見ればただ赤くもぞ燃えにけるかも

はふり火を守(まも)りこよひは更けにけり今夜(こよひ)の天(てん)のいつくしきかも

火を守(も)りてさ夜ふけぬれば弟は現身(うつしみ)のうた歌ふかなしく

ひた心目守(まも)らんものかほの赤くのぼるけむりのその煙(けむり)はや

灰のなかに母をひろへり朝日子(あさひこ)ののぼるがなかに母をひろへり

蕗の葉に丁寧に集めし骨くづもみな骨瓶(こつがめ)に入れ仕舞ひけり

うらうらと天(てん)に雲雀は啼きのぼり雪斑(はだ)らなる山に雲ゐず

どくだみも薊(あざみ)の花も燒けゐたり人葬所(ひとはふりど)の天(あめ)明(あ)けぬれば

其の四 (酢川温泉(今の蔵王温泉)に2泊して母を偲び、30日帰京 茂吉31歳)

かぎろひの春なりければ木の芽みな吹き出(いづ)る山べ行きゆくわれよ

ほのかにも通草(あけび)の花の散りぬれば山鳩のこゑ現(うつつ)なるかな

山かげに雉子が啼きたり山かげの酸(す)つぱき湯こそかなしかりけれ

酸(さん)の湯に身はすつぽりと浸りゐて空にかがやく光を見たり

ふるさとのわぎへの里にかへり來て白ふぢの花ひでて食ひけり

山かげに消(け)のこる雪のかなしさに笹かき分けて急ぐなりけり

笹はらをただかき分けて行きゆけど母を尋ねんわれならなくに

火のやまの麓にいづる酸(さん)の温泉(ゆ)に一夜(ひとよ)ひたりてかなしみにけり

ほのかなる花の散りにし山のべを霞ながれて行きにけるはも

はるけくも峽(はざま)のやまに燃ゆる火のくれなゐと我(あ)が母と悲しき

山腹(やまはら)に燃ゆる火なれば赤赤とけむりはうごくかなしかれども

たらの芽を摘みつつ行けり寂しさはわれよりほかのものとかはしる

寂しさに堪へて分け入る我が目には黑ぐろと通草の花ちりにけり

見はるかす山腹なだり咲きてゐる辛夷(こぶし)の花はほのかなるかも

蔵王山(ざわうさん)に斑(はだ)ら雪かもかがやくと夕さりくれば岨(そば)ゆきにけり

しみじみと雨降りゐたり山のべの土赤くしてあはれなるかも

遠天(をんてん)を流らふ雲にたまきはる命(いのち)は無しと云へばかなしき

やま峽(かひ)に日はとつぷりと暮れたれば今は湯の香(か)の深かりしかも

湯どころに二夜(ふたよ)ねぶりて蓴菜(じゆんさい)を食へばさらさらに悲しみにけれ

山ゆゑに笹竹の子を食(く)ひにけりははそはの母よははそはの母よ (五月作)

「白き山」

(64歳~65歳)今の自分に近いころの作品で、最上川とか自分が昔3年を過ごした秋田の鳥海山、酒田、男鹿半島や田沢湖など懐かしく想い、この歌集を興味をもって読む。自分の生まれたころの作品でもあるらしい。自分には冨士の山や天城の山、愛鷹山や香貫山、箱根の山や駿河湾など自然との接点はいくつもありこの地で生まれたことを感謝感謝。以下に幾つかの歌を挙げてみました。

雪ふりて白き山よりいづる日の光に今朝は照らされてゐぬ

山峡を好みてわれはのぼり来ぬ雪の氷柱のうつくしくして

みちのくに生れしわれは親しみぬ蔵王のやま鳥海のやま

彼岸に何をもとむるよひ闇の最上川のうへのひとつ蛍は

うつせみは常なきものと知りしかど君みまかりてかかる悲しさ

ながらへてあれば涙のいづるまで最上の川の春ををしまむ

かぎりなく稔らむとする田のあひの秋の光にわれは歩める

秋の日は対岸の山に落ちゆきて一日ははやし日月ははやし

つばくらめいまだ最上川にひるがへり遊ぶを見れば物な思ひそ

日ごと夜毎いそぐがごとく赤くなりしもみぢの上に降る山の雨

いただきに黄金のごとき光もちて鳥海の山ゆふぐれむとす

栗の實の落ちつくしたる秋山をわれは歩めりときどきかがみて

最上川逆白波のたつまでにふぶくゆふべとなりにけるかも

人皆のなげく時代に生きのこりわが眉の毛も白くなりにき

あまづたふ日は高きより照らせども最上川の浪しづまりかねつ

最上川の流れのうへに浮かびゆけ行方なきわれのこころの貧困

最上川のながれの上に冬虹のたてるを見れば春は来むかふ

もも鳥が峡をいづらむ時とへど鳥海の山しろくかがやく

谷うつぎむらがり咲きて山越ゆるわれに見しむと言へるに似たり

猿羽根峠ののぼりきはめしひと時を汗はながれていにしへ思ほゆ

したしくも海苔につつみしにぎり飯さばね越えきて取りいだすなり

太蕗の並みたつうへに降りそそぐ秋田の梅雨見るべかりけり

あかあかと開けはじむる西ぞらに男鹿半島の低山うかぶ

おほどかに春は逝かむと田沢湖の大森山ゆ蝉のこゑする

山を越え峡をわたりて来し人らいつくしみあふ古りし代のごと

あけび一つ机の上に載せて見つ惜しみ居れども明日は食はむか

りんだうの匂へる山に入りにけり二たびを来む吾ならなくに

象潟の海のなぎさに人稀にそそぐ川ひとつ古き世よりの川

最上川の水嵩ましたる彼岸の高き平に穂萱なみだつ

もみぢ葉のからくれなゐの溶くるまで山の光はさしわたりけり

はるかなる南の方へ晴れとほる空ふりさけて名残を惜しむ

以前より童謡作家、作詞家として名は聞いており、啄木、牧水、茂吉を調べていると歌人としても取り上げられている。そこで改めて白秋について調べてみようと思いました。童謡をはじめ懐かしの童謡歌が相当にあり、新たな詠い方が展開されてはいないか、興味のあるところです。

年譜

| 1885年(明治18年)1月25日 | 熊本の南関に生まれ、まもなく福岡の柳川にある家に帰る。父・長太郎、母・シケ。北原家は江戸時代以来栄えた商家(油屋また古問屋と号し、海産物問屋であった)で、当時は主に酒造を業としていた |

| 1897年(明治30年) | 柳河高等小学校より県立伝習館中学(現・福岡県立伝習館高等学校)に進むも、1899年(明治32年)には成績下落のため落第。この頃より詩歌に熱中し、雑誌『文庫』『明星』などを濫読する。ことに明星派に傾倒したとされている。 |

| 1904年(明治37年) | 無断で中学を退学し、早稲田大学英文科予科に入学。上京後、同郷の好によって若山牧水と親しく交わるようになる。この頃、号を「射水(しゃすい)」と称し、同じく友人の中林蘇水・牧水と共に「早稲田の三水」と呼ばれた。 |

| 1906年(明治39年)21歳 | 与謝野鉄幹、与謝野晶子、木下杢太郎、石川啄木らと知り合う。 |

| 1907年(明治40年) | 鉄幹らと九州に遊び(『五足の靴』参照)、南蛮趣味に目覚める。また森鴎外によって観潮楼歌会に招かれ、斎藤茂吉らアララギ派歌人とも面識を得るようになった。 |

| 1908年(明治41年) | 新詩社を脱退した。木下杢太郎を介して、石井柏亭らのパンの会に参加。この会には吉井勇、高村光太郎らも加わり、象徴主義、耽美主義的詩風を志向する文学運動の拠点になった。 |

| 1909年(明治42年)24歳 | 処女詩集『邪宗門』上梓。官能的、唯美的な象徴詩作品が話題となるも、年末には実家が破産し、一時帰郷を余儀なくされた。 |

| 1912年(明治45年・大正元年) | 母と弟妹を東京に呼び寄せ、年末には一人故郷に残っていた父も上京する。白秋は隣家にいた松下俊子と恋に落ちたが、俊子は夫と別居中の人妻だった。2人は夫から姦通罪により告訴され、未決監に拘置された。2週間後、弟らの尽力により釈放され、後に和解が成立して告訴は取り下げられた |

| 1913年(大正2年)29歳 | 初めての歌集『桐の花』と、詩集『東京景物詩及其他』を刊行。特に『桐の花』で明星派のやわらかな抒情をよく咀嚼した歌風を見せ、これによって白秋は歌壇でも独特の位置を占めるようになる。春、俊子と結婚。 |

| 1914年(大正3年) | 肺結核に罹患した俊子のために小笠原父島に移住するも、ほどなく帰京。父母と俊子との折り合いが悪く、ついに離婚に至る。1916年(大正5年)、江口章子と結婚し、葛飾紫烟草舎に転居 |

| 1917年(大正6年)33歳 | 小田原に転居。鈴木三重吉の慫慂(しょうよう、しきりに強く勧める事の意味)により『赤い鳥』の童謡、児童詩欄を担当。優れた童謡作品を次々と発表 |

| 1920年(大正9年)35歳 | 『白秋詩集』刊行開始。伝肇寺境内の住宅の隣に山荘を新築した際の祝宴は、小田原の芸者総出という派手なものであった。それに白秋の生活を金銭的に支えて来た弟らが反発し、章子を非難する。着物ほとんどを質入れしたと言う章子は非難されるいわれもなく反発。章子はその晩行方をくらまし、白秋が不貞を疑い章子と離婚 |

| 1921年(大正10年) | 佐藤菊子(国柱会会員、田中智學のもとで仕事)と結婚。長男・隆太郎誕生。文化学院で講師となる。また山田耕筰と共に『詩と音楽』を創刊。山田とのコンビで数々の童謡の傑作を世に送り出す |

| 1924年(大正13年) | 田中智學の招きで両親、妻菊子、長男隆太郎らとともに静岡県三保の田中智學の最勝閣へ旅行、龍華寺、羽衣の松などを観光、長歌1首、短歌173首を作る。同年短歌雑誌『日光』を創刊。反アララギ派の歌人が大同団結し、象徴主義的歌風を目指す。 |

| 1930年(昭和5年) | 南満洲鉄道の招聘により満洲旅行 |

| 1935年(昭和10年)50歳 | 新幽玄体を標榜して多磨短歌会を結成し、歌誌『多磨』を創刊する。大阪毎日新聞の委託により朝鮮旅行。この年、50歳を祝う催しが盛大に行われる |

| 1937年(昭和12年)52歳 | 糖尿病および腎臓病の合併症のために眼底出血を引き起こし、入院。視力はほとんど失われたが、さらに歌作に没頭する |

| 1941年(昭和16年) | 、数十年ぶりに柳川に帰郷し、南関で叔父のお墓参りをし、さらに宮崎、奈良を巡遊。またこの年、芸術院会員に就任するも、年末にかけて病状が悪化 |

| 1942年(昭和17年)57歳 | 11月2日逝去。享年57。墓所は多磨霊園(東京都府中市)にある。 |

作品

歌集

北原白秋 歌集 解説に以下のコメント(某HPより)

白秋短歌の流れを全体的に眺めると,動から静へ,絢爛から枯淡へ,小から大へ,というふうに変化している.そうして,変わることなく一貫しているのは,言葉の響きの美しさ,しなやかさである.現実の強い手ざわり,という点では物足りなさを覚える人もあろうが,リアリズムは白秋の目指すところではなかった.自分の心をあらわす言葉をいかに〈音楽〉に近づけるか.それがこの歌人の最も究めたかったことのように私には思われる

以下に各々の歌集の中より幾つか独断で選歌してみました。

桐の花

白秋の隣家に俊子という美しい人妻が住んでいました。彼女は夫から暴力を受けており、白秋は彼女をいつも気遣っていました。ある日俊子への想いの強さに耐えきれなくなった白秋は、引っ越しをするのですが、しばらくすると夫に離婚宣言をされた俊子が転居先を訪ねてきます。離婚したと聞き白秋は俊子と一夜を共にするのですが、俊子の元夫は法的にはまだ離婚が成立していないことを理由に姦通罪で二人を訴えました。白秋は2週間ほど拘置されたのち、家族の尽力ものおかげで釈放されました。しかしこのスキャンダルによって、世間の評判はがた落ちし、同業の詩人・歌人からも罵倒されることになってしまいました。さらに同時期に裕福であった白秋の生家が没落し、莫大な借金が白秋の肩にのしかかってくることになります。

枇杷の木に黄なる枇杷の実かがやくとわれ驚きて飛びくつがへる 『桐の花』

君と見て一期の別れする時もダリヤは紅しダリヤは紅し 『桐の花』

わがゆめはおいらん草の香のごとし雨ふれば濡れ風吹けばちる 『桐の花』

雲母集

白秋は雲母集発表の際にこの作品についてこういう風に述べています。

『此の雲母集一巻は純然たる三崎歌集である。而してこれらの歌が全く自分のものであり、私の信念が又、真実に自分の心の底から燦めき出したものに相違ないといふ事は、自分ながらただただ難有く感謝してゐる。自分を救ふものは矢張自分自身である・』(雲母集余言より)

深潭(しんたん)の崖の上なる赤躑躅(あかつつじ)二人ばつかり照らしけるかも 『雲母集』

水の面に白きむく犬姿うつし口には燃ゆる紅の肉 『雲母集』

わが父を深く怨むと鰻籠蹴りころばしてゐたりけりわれ 『雲母集』

秋の田の稲の刈穂の新藁の積藁のかげに誰か居るぞも『雲母集』

しみじみと海に雨ふり澪の雨利休鼠となりてけるかも『雲母集』

一心に遊ぶ子どもの聲すなり赤きとまやの秋の夕ぐれ『雲母集』

雀の卵

二度目の妻を迎え、どん底生活と闘いながらも、新しい歌境を求めて苦吟に苦吟を重ねた時代でもあったのです。葛飾における苦境について自らこの歌集の大序の中で、「私と妻は食うや食わずになった。着のみ着のままになった。私は詩作のために親には不幸の子となった。弟妹には不信の兄になった。しかして私の妻を飢えさせ、その衣をはいだ」、「つくづく慕わしいのは芭蕉である。光悦である。利休である。私はどうかしてあそこまで行きたい」とも言ってます。白秋はこの歌集で日本的、古典的なものへの思慕を強め、新しい幽玄の境地を切り拓いています。この歌集における雀たちは、白秋をそうした幽玄の歌境に導く小さな天使たちであったのです。

父嶋よ仰ぎ見すれば父恋し母嶋見れば母ぞ恋しき『雀の卵』

しら玉の雀の卵寂しければ人に知られで春過ぎむとす『雀の卵』

寒天に吹きさらさるるいちゐの木いちゐひびけりふかき夜霜に『雀の卵』

薄野に白くかぼそく立つ煙あはれなれども消すよしもなし『雀の卵』

霧雨のこまかにかかる猫柳つくづく見れば春たけにけり『雀の卵』

貧しさに堪へてさびしく一本の竹を植ゑ居りこのあかつきに『雀の卵』

海阪(うなさか)

この空の澄みの寒さや満月の辺に立ち騰る黄金の火の立『海阪』

印旛沼津々の荻原風ふけば見ゆるかぎりが皆そよぐなり『海阪』

軒並は旅籠の名のみゆゆしくてこの追分の宿も荒れたり『海阪』

馬子ぶしの古き追分夕陽さしぺんぺん草の二三本の花『海阪』

雪しろくいとど晴れたれ御殿場の真上の不二は低く厚く見ゆ『海阪』

天つ辺にただに凌げば不二が嶺のいただき白う冴えにけるかも『海阪』

ひさかたの天つをとめがゆり掛けし羽ごろもの松はこれのこの松『海阪』

時化後の海ひたくらし向ひ立つ女の子がふふむほほづきの音『海阪』

まなかひに落ち来る濤の後濤の立ちきほひたる峯のゆゆしさ『海阪』

あの光るのは千曲川ですと指さした山高帽の野菜くさい手 『海阪』

黒檜

照る月の冷えさだかなるあかり戸に眼凝らしつつ盲ひてゆくなり『黒檜』

吾が犬の呆けてあくなきい寝ざまにうらら春日の照りこそなごめ『黒檜』

蝶の飛ぶ春なるかなと見てをるを小鳥ぞといふ微笑尽きず『黒檜』

鳥籠に黒き蔽布(おほひ)をかけしめて灯は消しにけり今は寝ななむ 『黒檜』

くわうくわうと鴨は呼べどもよるべなき池のまなかの水の上にして 『橡』

白秋の歌に付き、解説とか、感想は不要の気がします。言葉の響や表現はまさに作詞家のそれであり、十分に味わうことで彼の心情が理解できる。

歌人として「釈 迢空」(しゃくちょうくう)の名が気になっており、近代歌人のマトメとして知る必要があるようです。

折口 信夫(おりぐちしのぶ) 明治20年(1887年)2月11日~昭和28年(1953年)9月3日民俗学者、国文学者、「釈 迢空」と号した詩人、歌人。

歌人としては、正岡子規の「根岸短歌会」、後「アララギ」に「釈迢空」の名で参加し、作歌や選歌をしたが、やがて自己 の作風と乖離し、アララギを退会する。1924年(大正13年)北原白秋と同門の古泉千樫らと共に反アララギ派を結成して『日光』を創刊した。

経歴は後で調べるとして、気にかかっていることは彼の歌論、歌人論です。青空文庫で調べてみると

歌の円寂する時(歌論)

世々の人々(歌人論)

以上を万葉集の口語訳、国文学者としての知性からどのように考えているか、調べようと思いました。自分も最近歌の本質は何なのか疑問に思う時もあり、今までは歌の麗しさ、心の琴線に触れる歌、永遠性の歌、調べ、リズムのある歌が良いのかなと思っていました。現代の歌人は知らず、歌を読んだことがないのですが、色々新聞の文芸欄に投稿されている歌を目にするに付け感銘するとこもあるが、ちょっと違和感もある。自分の能力不足を感じているこの頃、この方の歌論、歌人論を理解することは今後の自分の指針になりはしないか。自分なりにここでまとめて見ようと思います。

とり合えず以下の歌集があるそうです。

以下の歌が代表歌として取り上げてあったHPがありました

海やまのあひだ

日本の歌人、釈迢空の最初の個人歌集。276頁、歌数691首。1925年5月30日に改造社より出版。

葛の花 踏みしだかれて、色あたらし。この山道を行きし人あり

たびごゝろもろくなり来ぬ。志摩のはて 安乗の崎に、灯の明り見ゆ

大正12年、釈迢空(シャクチョウクウ)は『供養塔』という五首の連作をしました。

その冒頭にある一首です。

ついている詞書(コトバガキ…説明文)です。

「数多い馬塚の中に、ま新しい馬頭観音(バトウカンノン…冠に馬がいる観音様)の石塔婆の立ってゐるのは、あはれである。

又殆(ホトン)ど、峠毎に、旅死にの墓がある。

中には、業病(ゴウビョウ…快癒の難しい病気)の姿を家から隠して、死ぬまでの出た人のなどもある。」

残りの4首

道に死ぬる馬は、仏となりにけり。行くとどまらむ旅ならなくに

邑(ムラ)山の松の木(コ)むらに、日はあたり ひそけきかもよ。旅人の墓

ひそかなる心をもりて、をはりけむ。命のきはに、言うこともなく

ゆきつきて 道にたふるゝ生き物のかそけき墓は、草つゝみたり

いきどほる心すべなし。手にすゑて、蟹のはさみをもぎはなちたり

水底に、うつそみの面わ沈透(シヅ)き見ゆ。來む世も、我の寂しくあらむ

谷々に、家居ちりぼひ ひそけさよ。山の木の間に息づく。われは

春のことぶれ

道なかに人かへりみずたちつくす道祖神とわれとさびしと言はむ

櫻の花ちりじりにしもわかれ行く遠きひとりと君もなりなむ

歌の円寂する時(歌論)

<<歌論の中で述べてある文章の一部部分を抜粋して、後で検討する時の参考までに載せました。>>

畏友(いゆう)島木赤彦を、湖に臨む山墓に葬った.

はなやかであった万葉復興の時勢が、ここに来て向きを換えるのではないか

批評のない歌壇

近い将来に、歌がどうなって行こうとして居るか、其が言うて見たい。まず歌壇の人たちの中で、憚(はばか)りなく言うてよいことは、歌はこの上伸びようがないと言うことである。更に、も少し臆面ない私見を申し上げれば、歌は既に滅びかけて居ると言う事である。

真の意味の批評の一向出て来ないことである

歌壇に唯今、専ら行われて居る、あの分解的な微に入り、細に入り、作者の内的な動揺を洞察――時としては邪推さえしてまで、丁寧心切を極めて居る批評は、批評と認めない

主題と言うものは、人生及び個々の生命の事に絡んで、主として作家の気分にのしかかって来た問題――と見る事すら作家の意識にはない事が多い――なのである。其をとり出して具体化する事が、批評家のほんとうの為事(しごと)である

批評家は此点で、やはり哲学者でなければならぬ。

当来の人生に対する暗示や、生命に絡んだ兆しが、作家の気分に融け込んで、出て来るものが主題である。

短詩形の持つ主題

俳句は遠心的であり、表現は撒叙式 短歌の方は、求心的であり、集注式の表現を採って居る。だから作物に出て来る拍子は、しなやかでいて弾力がある短歌は俳句よりも、一層生命に迫って行く適応性を持って居ることは訣(わか)るであろう。唯、明治・大正の新短歌以前は、その発生の因縁からして、かけあい・頓才(とんさい)問答・あげ足とり・感情誇張・劇的表出を採る癖が離れきらないで居た。短歌の匂いを襲(つ)いで、而も釈教歌から展開して来たさびを、凡人生活の上に移して基調とした芭蕉の出た所以(ゆえん)も、納得がゆく。同時に長い年月を空費した短歌から見ると、江戸の俳句の行きあしは遥かに進んで居る。

而も俳句がさびを芸の醍醐味(だいごみ)とし、人生に「ほっとした」味を寂しく哄笑(こうしょうして居る外なかった間に、短歌は自覚して来て、値うちの多い作物を多く出した。が、批評家は思うたようには現れなかった。

島木赤彦が苦しんで引き出した内律、そうして更に其に伴って出た生命は、一片の技工に化して了った様な場合の多かった事を思う。茂吉さんの見出した新生命は、其知識を愛する――と言うより、知識化しようと冀ねがう――性癖からして、『赤光』時代には概念となり、谷崎潤一郎の前型と現れた。

芭蕉には「さび」の意識があり過ぎて、概念に過ぎないものや、自分の心に動いた暗示を具体化し損じて、とんでもない見当違いの発想をしたものさえ多い。「くたぶれて、宿かる頃や 藤の花」などの「しおり」は、俳句にはじまったのではなく、短歌の引き継ぎに過ぎない。でも「さび」に囚(とら)われないで、ある生命――実は、既に拓かれた境地だが――を見ようとして居る。「山路来て 何やら、ゆかし。菫(すみれ)ぐさ」。これなどは確かに新しい開拓であった。「何やら」と概念的に言う外に、表し方の発見せられなかった処に、仄ほの)かな生命に動きが見える。これも「しおり」の領分である。歌は早くから「しおり」には長(た)けて居た。「さび」は芭蕉が完成者でもあり、批評家でもあったのだ。

注 さび---、寺田寅彦によれば、古いものの内側からにじみ出てくるような、外装などに関係しない美しさのことだという。古びた様子に美を見出す態度 茶の湯では「侘」の中に単に粗末であるというだけでなく質的に(美的に)優れたものであることを求める

しおり---山道などを歩く際、迷わないように木の枝を折って道しるべとする事から、目印にするという意味から「枝折」と書く。生命の暗示

子規の歌の暗示

子規は月並風の排除に努めて来た習わしから、ともすれば、脚をとる泥沼なる「さび」に囚われまいと努め努めして、とどのつまりは安らかな言語情調の上に、「しおり」を持ち来しそうになって居た

平明な表現や、とぼけた顔のうちに、何かを見つけようとしている。空虚な笑いをねらったばかりと見ることは出来ないが、尻きれとんぼうの「しおり」の欠けた姿

霜ふせぐ 菜畠の葉竹 早立てぬ。筑波嶺おろし 雁(がん)を吹くころ

若松の芽だちの葉黄(みどり) ながき日を 夕かたまけて、熱いでにけり

注 夕方まけて --- 夕方になって まく 推量の助動詞の「未然形」「ま」に活用語を名詞化する接尾語「く」が連なったもの

本質的に見た短歌としては、ある点まで完成に近づいたもの

此歌の如きは、主観融合の境に入って居ながら、序歌は調和以上に利いて居る。頓才さえ頭を出して居るではないか。「夕かたまけて……」も内律と調和せぬほどの朗らかさと張りとがある。

新生命の兆しは、完全に紙の上に移されて居る。根岸派では、子規はじめ門流一同進むべき方向を見つけた気のしたこと、正風に於ける「古池や」と一つ事情にあるものである 畳と藤の花ぶさの距離に注意が集って、そこに瞬間の驚異に似て、もっと安らかな気分に誘う発見感があったのである。これを淡い哀愁など言う語で表す事は出来ない。常臥(とこぶ)しの身の、臥しながら見る幽(かす)かな境地である 主観排除せられて、虚心坦懐きょしんたんかい)の気分にぽっかり浮き出た「非人情」なのではなかろうか。結局藤の花の歌は、こうした高士の幽情とは違った、凡人の感得出来る「かそけさ」の味いを詠んだものなのであろう。

最近の茂吉さんの歌に、良寛でもないある一つの境地が顕(あらわ)れかけたのは、これの具象せられて来たのではないかと心愉(こころたの)しんで見て居る。氏は用語に於いて、子規よりも内律を重んじた先師左千夫の気質を承(つ)いで、更に古語によらなければ表されない程の気魄(きはく)を持って居る

文芸の批評は単に作家の為に方角を示すのみならず、我々の生命に深さと新しさとを抽(ひ)き出して来ねばならぬ。その上、我々の生活の上に、進んだ型と、普通の様式とを示さねば、意義がない

私は、歌壇の批評が、実はあまりに原始の状態に止って居るのを恥じる。もっと人間としてのひろさと、祈りと、そうして美しい好しみがあってよいと思うのである。

歌人の生活態度から来る歌の塞り

短歌の前途を絶望と思わせる第二の理由は、歌人が人間として苦しみをして居な過ぎることである 生みの苦しみをわりあいに平気で過している人が多い 作物の短い形であると言う事は、安易な態度を誘い易いものと見えて、口から出任せや、小技工に住しながら、あっぱれ辛苦の固りと言った妄覚を持って居る人が多い

人間価値も技工過程に於て高められて来るのである。併しながらそこまでのこらえじょうのないのが、今の世の歌人たちの心いきである。それは鼻唄もどきの歌ばかり作って居た私自身の姿を解剖しても、わかることである。

この表現の苦悩を積むほかに、唯一つの違った方法が、技工の障壁を突破させるであろう。古代詩に著しく現れた情熱である。その激しい律動が、表現の段階を一挙に飛躍せしめたのである 我々の内生活を咄嗟(とっさ)に整理統一して、単純化してくれる感激を待ち望むことが出来ないとすれば、もっと深い反省、静かな観照から、ひそかな内律をひき出す様にする事が、更に歌をよくし、人間としての深みを加えることになる。

万葉集による文芸復興

赤彦が教職を棄てて上京して以来の辛苦は、誠に『十年』である。而も其間に、酬(むく)いられ過ぎるほどに、世間は響応した。却(かえっ)て、世間が文芸復興に似た気運に向いていた処だから、「アララギ」の働きが、有力にとりこまれたもの、と見る方が正しいのかも知れぬ

子規以来の努力は、万葉びとの気魄(きはく)を、今の心に生かそうとすることにあった。そうした「アララギ」歌風が世間にとり容れられ、もてはやされた。時勢が古代人の純な生命をとりこもうとし、又多少、そうした生活様式に近づいて来ていたから、とも言うことが出来よう

万葉の気魄や律動を、適当に感じ、受け入れることが出来る様になったとしても、短歌の作者が、必しも皆強く生きて居るものとは、きめられない。事実、流行化した文芸復興熱にひきずられた盲動に過ぎなかったことは、悲観する外はない

アララギ派ではすべての人が、新しい発想法を見出して貰った程の喜びで、なぞって行った。茂吉帰朝後、作る歌にも作る歌にも、すべての人が不満の意を示した。が、私は茂吉自身の心にひらめく暗示を、具体化しようとしてあせっているのだと思い、時としては、其が大分明らかに姿を見せかけて来るのを喜び眺めた。此が的をはずれて(?)、従来の持ち味及び、子規流の「とぼけ」からする、変態趣味の外皮を破って「家をいでてわが来し時に、渋谷川(?)卵の殻が流れ居にけり」の代表する一類の歌となって現れた

茂吉風・文明風が、今後「アララギ」の上で、著しい違い目を見せて来るであろうと思う。こうして懐しい万葉ぶりの歌風は過ぎ去って、竟(つい)におさまるべき処におさまる事になるのであろう。そうして、万葉調に追随して来た人々は、又更に新しい調子の跡を追おうとして居る。

歌の上に於て、我々を喜ばした文芸復興は、これで姑(しば)らくは、中入りになるのであろう。

歌人の享楽学問

信頼出来る様に見えた古人の気魄(きはく)再現の努力も、一般の歌人には、不易性を具(そな)えぬ流行として過ぎ去りそうである。其程感に堪えた万葉風の過ぎ去るのは、返す返すも惜しまれる

私の今一つ思案にあぐねて居るのは、歌人の間における学問ばやりの傾向である

此は一見頗(すこぶる)結構な事に似て、実は困った話なのである。文学の絶えざる源泉は古典である。だからどんな方法ででも、古典に近づく事は、文学者としてはわるい態度ではない。けれども、其も、断片知識の衒燿(ひけらかし)や、随筆的な気位の高い発表ばかりが多いのでは困る

私は、気鋭の若人どもの間に行き渉(わた)って居る一種の固定した気持ち、語を換えて言えば、宗匠風な態度に、ぞっとさせられる。こうした人々の試みる短歌の批評が、分解批評や、統一のない啓蒙(けいもう)知識の誇示以上に出ないのは、尤もっとも)である。私は、此等の人々に、ある期間先輩の作風をなぞった後、早く個性の方角を発見して、若きが故の賚(たまもの)なる鮮やかな感覚を自由に迸(ほとばし)らそう、となぜ努めないのか、と言いたい

何にしても、あまりに享楽者が多い。短詩国の日本に特有の、こうした「読者のない文学」と言った、状態から脱せない間は、清く厳かに澄みきった人々の気息までも、寝ぐさい息吹きが濁し勝ちなのである。

短歌の宿命

何物も、生れ落ちると同時に、「ことほぎ」を浴びると共に、「のろい」を負って来ないものはない。短歌は、ほぼ飛鳥(あすか呪言(じゅごん)・片哥(かたうた)・叙事詩の三系統の神言が、専門家の口頭に伝承せられていたのが、国家以前からの状態である。其が各、寿詞(よごと)・歌垣の唱和(かけあい)・新叙事詩などを分化した)朝の末に発生した

古く、片哥と旋頭歌(せどうか)を標準の形とした歌垣の唱和が、一変して短歌を尊ぶ様になって、ここに短歌は様式が定まったのである。だから発生的に、性欲恋愛の気分を離れることが出来ない。奈良朝になっても、そうした意味の贈答を主として居た為、兄妹・姉妹・姑姪(おばおい)の相聞往来にも、恋愛気分の豊かなものを含めた短歌が用いられている

民謡から段々遠くなって来ても、やはり恋愛気分は持ち続けられた。そう言う長い歴史が、短歌を宿命的に抒情詩とした。だから、抒情詩として作られたものでなくとも、抒情気分を脱却することが出来ないのである

短歌と近代詩と

古典としての短歌は、恋愛気分が約束として含まれていなければならなかったのである。こう言う本質を持った短歌は、叙事詩としては、極めて不都合な条件を具えて居る訣(わけ)だ。抒情に帰せなければならない短歌を、叙事詩に展開さしょうと試みて、私は非常に醜い作物を作り作りした。そうしてとどのつまり、短歌の宿命に思い臻(いた)った。

唯啄木のことは、自然主義の唱えた「平凡」に注意を蒐(あつ)めた点にある。彼は平凡として見逃され勝ちの心の微動を捉えて、抒情詩の上に一領域を拓(ひら)いたのであった

併し其も窮極境になれば、万葉人にも、平安歌人にも既に一致するものがあったのである。唯、新様式の生活をとり入れたものに、稍(やや)新鮮味が見えるばかりだ。そうして、全体としての気分に統一が失われている。此才人も、短歌の本質を出ることは出来なかったのである

古典なるが故に、稍変造せねば、新時代の生活はとり容れ難く、宿命的に纏綿(てんめん)している抒情の匂いの為に、叙事詩となることが出来ない。これでは短歌の寿命も知れて居る

抒情詩である短歌の今一つの欠陥は、理論を含む事が出来ない事だ

詩歌として概念を嫌わないものはないが、短歌は、亦病的な程である。概念的叙述のみか、概念をとりこんでも、歌の微妙な脈絡はこわれ勝ちなのである。近代生活も、短歌としての匂いに燻(いぶ)して後、はじめて完全にとりこまれ、理論の絶対に避けられねばならぬ詩形が、更に幾許(いくばく)の生命をつぐ事が出来よう。

口語歌と自由小曲と

単に形式が57577の三十一字詩形である、と言う点ばかりの一致を持っただけの口語歌が、これ程すき嫌いの激しい詩形の中に、割りこもうとしているのは、おか目の私共にとっては、あまりに前の見え透いた寂しい努力だと思われる。

言語を基礎とする詩歌が、言語・文章の根本的の制約なる韻律を無視してよい訣(わけ)はない。

口語歌は、一つの刺戟(しげき)である。けれども、永遠に一つの様式として、存在の価値を主張することは出来ない。私は、口語歌の進むべき道は、もっと外に在ると思う。自由な音律に任せて、小曲の形を採るのがほんとうだと思う。而も短歌の形を基準としておいて、自由に流れる拍子を把握するのが、肝腎かんじん)だと考える。将来の小曲が、短歌に則(のっと)るべきだと言うのは、琉歌・なげぶし等の形から見ても見当がつく。日本の歌謡は、古代には、偶数句並列であったものが、飛鳥・藤原に於て、奇数句の排列となり、其が又平安朝に入って、段々偶数句並列になって、後世に及んだ。私は民謡として(こうしょう)せられた短歌形式は、終に二句並列の四行詩になったのだと思う。それで試みに、音数も短歌に近く、唯自由を旨とした四行詩を作って見た。そうしてそこに、短歌の行くべき道があるのを見出した様に考えている

三十一字形の短歌は、おおよそは円寂(えんじゃく)の時に達している。祖先以来の久しい生活の伴奏者を失う前に、我々は出来るだけ味い尽して置きたい。或は残るかも知れないと思われるのは、芸術的の生命を失うた、旧派の短歌であろう。私どもにとっては、忌むべき寂しい議論であったけれども、何としよう。是非がない。

以上

世々の人々(歌人論)はネットで検索したが無し。機会があれば読んで見たい。ここで述べている「しおり」と「さび」との違いも未だはっきりしないのが本音。短歌は円寂に時に達しているとのこと。

以上の論文があり、折口信夫のアララギから半アララギに向かった動機の一片が垣間見れそうなので今後の検討事項も含めてここにメモとして載せました。

アララギ流 「かなし」「わびしの」使い方を「さびし」で表現。放散より抑制、外的なものより観照(本質を見極める)

「かなし」---異常な事象を通して「生の根源」へ切り込む先鋭な感覚

「さびし」---淡々とした日常の生活情調を通し「生の根源」に触れる要素を持つ

折口は島木赤彦から以下のことを教わったと言う

「感傷を沈潜させ、昇華した形で表出する」感傷そのものが文学価値を構成すると思っていた私を、根本から鍛えなおしてくれた

感傷---物事に感じて心を痛めること 物事に感じやすく、すぐ悲しんだり同情したりする心の傾向

昇華---物事が一段上の状態に高められること。気体が直接固体にまたはその逆のこと

そこから「かそけさ」「ひそけさ」により通常の意義内容を超え特殊な寂寥(せきりょう)の境地を現出

寂寥---心が満ち足りず、もの寂しいさま

補足 似た言葉に「せつなさ」などはどのように捕えればよいのかな

せつなさ---悲しさや恋しさで、胸が締め付けられる やりきれない、やるせない

短歌の観賞のサンプルに「

その子二十櫛に流るる黒髪のおごりの春の美しきかな

」とりあげてある。今まで自分とは関係のない歌人かと思い全然知識を得る気がなかた。鎌倉の大仏にある歌

などは以前鎌倉に訪れて知ってはいた。やはり一度は経歴を初め調べていく必要に駆られる。やっとその気になった(2017/01/06記)

与謝野 晶子

(正字: 與謝野 晶子、よさの あきこ、1878年(明治11年)12月7日 - 1942年(昭和17年)5月29日)は、日本の歌人、作家、思想家。

本名与謝野 志よう(よさの しょう)。旧姓鳳(ほう)。ペンネームの「晶子」の「晶」は、本名の「しょう」から取った。夫は与謝野鉄幹(与謝野寛)。

経歴

鳳志ようは、堺県和泉国第一大区甲斐町(現在の大阪府堺市堺区甲斐町東1丁・甲斐町西1)で老舗和菓子屋「駿河屋」を営む、父・鳳宗七、母・津祢の三女として生まれた。9歳で漢学塾に入り、琴・三味線も習った。堺市立堺女学校(現・大阪府立泉陽高等学校)に入学すると『源氏物語』などを読み始め古典に親しんだ。

20歳ごろより店番をしつつ和歌を投稿するようになる。浪華青年文学会に参加の後、1900年(明治33年)、浜寺公園の旅館で行なわれた歌会で歌人・与謝野鉄幹と不倫の関係になり、鉄幹が創立した新詩社の機関誌『明星』に短歌を発表。翌年家を出て東京に移り、女性の官能をおおらかに謳う処女歌集『みだれ髪』(鳳晶子)を刊行し、浪漫派の歌人としてのスタイルを確立した。のちに鉄幹と結婚、子供を12人出産している

1904年(明治37年)9月、『君死にたまふことなかれ』を『明星』に発表。1911年(明治44年)には史上初の女性文芸誌『青鞜』創刊号に「山の動く日きたる」で始まる詩を寄稿

1912年(明治45年)、晶子は鉄幹の後を追ってフランスのパリに行くことになった。洋行費の工面は、森鴎外が手助け

1921年(大正10年)に建築家の西村伊作と、画家の石井柏亭そして夫の鉄幹らとともにお茶の水駿河台に文化学院を創設する。男女平等教育を唱え、日本で最初の男女共学を成立させる。

1940年5月に脳出血で右半身不随になり、1942年(昭和17年)1月4日意識不明になる。同年5月、死去。墓は多磨霊園にある

作家・歌人

情熱的な作品が多いと評される歌集『みだれ髪』(1901年)や、日露戦争の時に歌った『君死にたまふことなかれ』が有名である。『源氏物語』の現代語訳でも知られる。

歌集『みだれ髪』では、女性が自我や性愛を表現するなど考えられなかった時代に女性の官能をおおらかに詠い、浪漫派歌人としてのスタイルを確立した。伝統的歌壇から反発を受けたが、世間の耳目を集めて熱狂的支持を受け、歌壇に多大な影響を及ぼすこととなった。所収の短歌にちなみ「やは肌の晶子」と呼ばれた。

1904年(明治37年)9月、半年前に召集され日露戦争の旅順攻囲戦に予備陸軍歩兵少尉として従軍していた弟を嘆いて『君死にたまふことなかれ』を『明星』に発表した

「嫌戦の歌人」という印象が強いが、1910年(明治43年)に発生した第六潜水艇の沈没事故の際には、「海底の 水の明りにしたためし 永き別れの ますら男の文」等約十篇の歌を詠み、第一次世界大戦の折は『戦争』という詩のなかで、「いまは戦ふ時である 戦嫌ひのわたしさへ 今日此頃は気が昂る」と極めて励戦的な戦争賛美の歌を作っている

日露戦争後から新聞や雑誌に警世の文を書くようになり、評論活動をはじめる。評論は、女性の自立論と政治評論に分類できる。教育問題なども評論している。女性の自立論は、女性が自分で自己鍛錬・自己修養し、人格陶冶することを説いた。英米思想的な個人主義である。数学が大変得意であり、女性も自然科学を学ぶべきと主張した

反良妻賢母主義を危険思想だと見ていた文部省の取り締まり強化に対し、妊娠・出産を国庫に補助させようとする平塚らいてうの唱える母性中心主義は、形を変えた新たな良妻賢母にすぎないと論評し、平塚らいてう、山田わからを相手に母性保護論争を挑んで「婦人は男子にも国家にも寄りかかるべきではない」と主張した。ここで論壇に登場した女性解放思想家・山川菊栄は、保護(平塚)か経済的自立(与謝野)かの対立に、婦人運動の歴史的文脈を明らかにし、差別のない社会でしか婦人の解放はありえないと社会主義の立場で整理した。文部省の意向とは全く違う次元で論争は終始した。

代表歌

・・・以上ウィキペディアより抜粋

歌集

「みだれ髪」から始まって「流星の道」「瑠璃光」まで20ほどの歌集がある。(某ホームページより)

「流星の道」「瑠璃光」は箱根、伊豆など自分の近場の歌が目立つがそれ程記憶には残らず。すべての歌集に目を通すのもつかれるので評判に合っている歌をネットから広い取りあえず観賞します。

「やは肌の晶子」と呼ばれていた与謝野晶子の短歌には、情熱的といわれるものが多くあります。その一方で、寂しさを感じるような自然の風景を詠んだものも多く残されています。そして、晶子が生涯で詠んだ短歌は5万首にも及ぶといわれています。

「ジャパノート-日本の文化と伝統を伝えるブログ」のカテゴリー「短歌」の100選より

【恋の歌】

美くしさ 恋のごとしとほめて見ぬ ほろびやすかる磁のうつはもの

清水へ 祇園をよぎる桜月夜 こよひ逢ふ人みなうつくしき

くろ髪の 千すじの髪のみだれ髪 かつおもひみだれおもいみだるる

小百合さく 小草がなかに君待てば 野末(のずえ)にほひて虹あらわれぬ

その子二十 櫛にながるる黒髪の おごりの春のうつくしきかな

罪おほき 男こらせと肌きよく 黒髪ながくつくられし我れ

なにとなく 君に待たるるここちして 出でし花野の夕月夜かな

春みじかし 何に不滅の命ぞと ちからある乳を手にさぐらせぬ

人の子の 恋をもとむる唇に 毒ある蜜をわれぬらむ願い

みだれ髪 おもひ動くぞ秋によき 恋の二十を袂(たもと)に秘めな

みだれ髪を 京の島田にかへし朝 ふしていませの君ゆりおこす

道を云はず 後を思はず名を問はず ここに恋ひ恋ふ君と我と見る

むねの清水 あふれてつひに濁りけり 君の罪の子我も罪の子

やは肌の あつき血汐にふれも見で さびしからずや道を説く君

わが恋は 虹にもまして美しき いなづまとこそ似むと願ひぬ

【その他】

六月の同じ夕ゆふべに簾しぬ娘かしづく絹屋と木屋と

人とわれおなじ十九のおもかげをうつせし水よ石津川の流れ

石津川ながれ砂川髪をめでてなでしこ添へし旅の子も見し

御供養の東寺舞楽の日を見せて桜ふくなり京の山かぜ

杉のうへに茅渟の海見るかつらぎや高間の山に朝立ちぬ我れ

瀬田いでて宇治に流るる春のみず柳ながうて京の子見えぬ

山山と湖水巴に身を組みて夜の景色となりにけるかな

心にも山にも雲のはびこりて風の冷たくなりにけるかな

山風の浴室に入るところより少し覗かる大ぞらの星

春の夜の月のひかりの

散ることと見えず盛りの余りをば人に贈れる桜ならまし

1912年(明治45年)5月5日日本を出発した与謝野晶子(34歳)は、5月19日、パリ北駅に到着した。 駅には、前年の11月、ひと足さきに渡欧した夫の寛が晶子を迎えてくれた。わずか半年ばかりの別離 ではあったが、夫を見送り、寛の居ない東京の家で淋しさをかこち、晶子は下記のように歌詠している。

君こひし寝てもさめてもくろ髪を梳きても筆の柄をながめても 晶子

ああ皐月仏蘭西の野は火の色す君の雛罌粟われも雛罌粟 晶子

雛罌粟(コクリコ)・・・ひなげし

私は『源氏物語』は知りませんが、晶子はそれの現代語訳をしたのだから、その物語から多くの影響を受けて人生の、青春の短歌を読み上げたとしか言いようがない。

今様ならばその内容もそれほど激しいものではないと思うが、綺麗に愛というか、性というか、その辺を詠んだものとして見事と思う。「流星の道」「瑠璃光」の歌集を一通り読んでは見た。紀行の歌も素直でいいかな。

この歌人はこれ以上は深読みは出来ないかも。『乱れ髪』イコール与謝野晶子です。

平成30年(2018)3月静岡新聞の夕刊に「歌人が語る ―正岡子規―(大辻隆弘)」が連載され、その中の「墨汁一滴」を読んで子規の歌も調べる気になった。今まで子規については俳句のヒトと思い、また古今集選者の紀貫之をぼろくそに批判する一風変わった人かなと避けていたが、夏目漱石の友人と聞き改めて近代の短歌の走りの人物とも思い(根岸会)、調べる必要性を感じる。

※日付は1872年までは旧暦

生年:慶応3.9.17(1867.10.14)

明治時代の俳人,歌人。本名常規。幼名は最初処之助,のち升。号は獺祭書屋主人,竹の里人ほか。伊予国(愛媛県)生まれ。常尚,八重の長男。松山藩の下級武士だった父は明治5(1872)年に40歳で死亡。母の裁縫の内職によって生計は支えられた。幼少時,外祖父大原観山(1875年死亡)の私塾で漢学を学ぶ。松山中学入学,明治16年同校退学,上京する。翌年松山藩常盤会給費生となり大学予備門(一高)に入学,夏目金之助(漱石)を知る。18年ごろから俳句,短歌の実作に入る。21年,前年に本郷で創立された常盤会寄宿舎に入舎。8月初めて喀血。22年内藤鳴雪が舎監として就任。鳴雪はのち子規の従弟藤野古白らと共に子規に俳句指導を受け,子規派の重鎮となる。5月約1週間にわたり喀血。血を吐くまで啼くと俗にいわれるホトトギスにちなんで「子規」と号する。23年帝大哲学科に入学。翌年2月国文科に転科。このころ松山中学の後輩河東秉五郎(碧梧桐),高浜清(虚子)が書を寄せ,指導を受ける。松山からはこうして明治の俳句革新運動の担い手が輩出した。 明治25年6月の試験に落第し,退学を決意(翌年3月中退),母と妹を東京に呼ぶ。母の弟加藤拓川の紹介で陸羯南の日本新聞社に入社。月給15円だった。子規は日本新聞社入社以前より「獺祭書屋俳話」を同紙に連載し,のち明治28年に,加筆された『増補再版獺祭書屋俳話』が同社より刊行された。これは子規の最初の評論集で,俳句革新の第一声となる。彼は同時代の俳句界に覚醒をうながす見解を次々に披瀝したが,その機知と諧謔に富んだ文章は,20代半ばですでに堂々たる指導者の風格を備えていた。この一書生の啓蒙的俳論がまきおこした反響は大きく,子規は驚くべき短期間に俳句革新の仕事を成しとげた。26年ごろから洋画家浅井忠,中村不折,下村為山らを知り,写生に眼を開かれた子規はこれを俳句の方法に応用する。28年,日清戦争に従軍記者として赴き,喀血,病を悪化させて帰国。当時松山中学で英語教師をしていた漱石の下宿に2カ月ほど同居,帰京後長い病床生活に入る。 30年,柳原極堂 が松山で『ほとゝぎす』を創刊,翌31年これが東京に移され,虚子により続刊,誌名は『ホトトギス』となる。同年「歌よみに与ふる書」を発表,短歌革新に乗り出し,根岸短歌会を始める。「歌よみに与ふる書」は書簡体の形式で,直截に思うところを述べようとするジャーナリストとしての子規の鋭い感覚がよくうかがえる。「貫之は下手な歌よみにて古今集はくだらぬ集に有之候」という冒頭の強烈な断定は有名である。31年ごろから写生文を試み,「墨汁一滴」(1901),「病牀六尺」(1902),「仰臥漫録」(1901~02)などを書く。晩年は脊椎カリエスによりほとんど病床で過ごすが,甚だしい痛苦のなか,不屈の意志力をもって,快活さと創造性を備えた韻文,散文作品を生みつづけ,その後の近代俳句,近代短歌史全体にはかり知れない影響を与えた。「いちはつの花咲きいでて我が目には今年ばかりの春行かんとす」(1901),「糸瓜咲て痰のつまりし仏かな」(1902,絶筆)などの作がある。

(大岡信)

「墨汁一滴」の随筆を読んでみた(以下その一辺を垣間見てみる))

出だしは1/16日(1901年)

病める

(一月十六日)

墨汁一滴を書く動機

年頃苦しみつる局部の

(一月二十四日)

人に物を贈るとて実用的の物を贈るは

(一月二十八日)

人の希望は初め漠然として大きく後

(一月三十一日)

平賀元義 ひらがもとよし 寛政十二~慶応一(1800-1865) 号:石楯(いわだて)・楯之舎(たてのや)ほか

備前岡山藩士平尾新兵衛長春の長男。岡山城下富田町で育つ。十九歳の時小林氏より妻を迎えるが、翌年離婚。以後、四十九歳まで独身であった。二人目の妻長浜富子との間には二人の男子をもうけた。

賀茂真淵などの影響を受け、若くして古学を独習し、文政三年(1820)、同士を集めて日本書紀の講義をするなどした。学問に志を立てて二十五歳の時家督を弟に譲り、祖母の実家に寄寓し興津(沖津)姓を名乗ったが、天保三年(1832)、三十三歳の時本姓に復し、以後平賀左衛門太郎源元義を名乗る(平賀氏は生家平尾氏の遠祖)。同年、脱藩し、備前・備中・美作などを放浪した。安政四年(1857)、五十八歳の時、美作勝田郡飯岡村に楯之舎塾を創設、古学を講じ、また歌会を開くなどした。学才を認められて岡山藩主に召されることに決まった矢先の慶応元年(1865)十二月二十日、備前上道郡(現岡山市内)の路上で倒死した。六十六歳。

兵学・神道・史学などに研鑽を重ねる一方、余技として万葉調の歌を作った。生前は無名に等しかったが、明治時代になって羽生永明により初めて世に紹介され、次いで正岡子規によって激賞され万葉調歌人として広く知られるようになった。家集は岡山の歌人有元稔らによって編集され、明治三十九年(1906)に初めて刊行された。

万葉以後において歌人四人を得たり。

曙覧は

四家の歌を見るに、実朝と宗武とは気高くして時に独造の処ある相似たり。

二月十三日~平賀左衛門太郎源元義の歌の万葉調を述べる

(二月二十六日)

菫謹勤などの終りの横画は三本なり。二本に書くは非なり。活字にもこの頃二本の者を

達の字の下の処の横画も三本なり、二本に非ず。

切の字の

助の字の扁は且なり。目扁に書く人多し。

一部抜粋

(三月一日)

不平十ヶ条

(三月十二日)

散歩の

(三月十五日)

ある日左千夫

三月二十六日)

『明星』所載落合氏の歌

(三月二十九日)~(四月三日)

をかしければ笑ふ。悲しければ泣く。しかし痛の烈しい時には仕様がないから、うめくか、叫ぶか、泣くか、または黙つてこらへて居るかする。その中で黙つてこらへて居るのが一番苦しい。盛んにうめき、盛んに叫び、盛んに泣くと少しく痛が減ずる。

(四月十九日)

夕餉したため了りて仰向に寝ながら左の方を見れば机の上に藤を活けたるいとよく水をあげて花は今を盛りの有様なり。

おだやかならぬふしもありがちながら病のひまの筆のすさみは日頃

(四月二十八日)

病室のガラス障子より見ゆる処に裏口の木戸あり。木戸の

(四月三十日)

しひて筆を取りて

心弱くとこそ人の見るらめ。

(五月四日)

今になりて思ひ得たる事あり、これまで余が

(五月九日)

根岸に移りてこのかた、

(五月十一日)

遠洋へ乗り出して

(五月二十二日)

こんなとこれで止めておきます。正岡子規の病状や、交友関係短歌や、俳句の意気込み、その他料理や漢字の注意点など取り上げて読むほどに楽しくなる。次にどんな歌を詠んでいたか抜粋入てみたい。(俳句は抜きに)

※以下の歌を 大辻隆弘は子規の最高傑作と言う

「歌よみに与ふる書」の戦略がことごとく変更され、短歌の結句に作者の詠嘆を表す終助詞「も」「かも」が頻出している

過剰な助辞の使用は和歌改革の中で否定していたと言う

しひて筆を取りて

佐保神の別れかなしも来ん春にふたゝび逢はんわれならなくに

いちはつの花咲きいでゝ我目には今年ばかりの春行かんとす

病む我をなぐさめがほに開きたる牡丹の花を見れば悲しも

世の中は常なきものと我愛づる山吹の花散りにけるかも

別れ行く春のかたみと藤波の花の長ふさ絵にかけるかも

夕顔の棚つくらんと思へども秋待ちがてぬ我いのちかも

くれなゐの薔薇ふゝみぬ我病いやまさるべき時のしるしに

薩摩下駄足にとりはき杖つきて萩の芽摘みし昔おもほゆ

若松の芽だちの緑長き日を夕かたまけて熱いでにけり

いたつきの癒ゆる日知らにさ庭べに秋草花の種を蒔かしむ

心弱くとこそ人の見るらめ。

◯その他の歌を取り上げてみました。

天つ空 青海原も 一つにて つらなる星か いさりする火か

朝日さす 小池の氷 半ば解けて 尾をふる鯉の うれしくもあるか

小鮒取る 童去りて 門川の 河骨の花に 目高群れつつ

春風の 利根のわたりに舟待てば 雲雀鳴くなり筵(むしろ)帆の上に

カナリヤの囀り高し 鳥彼も人わが如く 晴を喜ぶ

くれなゐの二尺伸びたる薔薇の芽の 針やはらかに 春雨のふる

一うねの 青菜の花の 咲き満つる 小庭(さには)の空に 鳶舞ふ春日

潮早き 淡路の瀬戸の海狭み 重なりあひて 白帆行くなり

もののふが 太刀沈めにし鎌倉の 稲村が崎に鴎飛ぶなり

久方の アメリカ人びとのはじめにし ベースボールは見れど飽かぬも

今やかの 三つのベースに人満ちて そぞろに胸のうたさわぐかな

義仲が 兎を狩りて遊びけん 木曾の深山は檜生いたり

真砂なす 数なき星の 其の中に 吾に向ひて 光る星あり

空はかる台うてなの上に登り立つ 我をめぐりて 星かがやけり

神の我に 歌をよめとぞのたまひし 病ひに死なじ 歌に死ぬとも

病みて臥す 窓の橘 花咲きて 散りて実になりて 猶病みて臥す

詩人去れば 歌人座にあり歌人去れば 俳人来り永き日暮れぬ

病みふせる わが枕辺に運びくる 鉢の牡丹の 花ゆれやまず

みずから病中の像をつくねて

わが心 世にしのこらば あら金の この土くれのほとりにかあらん

『歌よみに与ふる書』(うたよみに あたうる しょ)は、正岡子規が1898年(明治31年)2月から10回にわたって新聞「日本」紙上に発表した歌論。

それまで新聞「日本」や雑誌ホトトギスを中心に俳句の近代化に傾注していた子規が、短歌(和歌)の改革に軸足を移す決意表明とも言えるもので、それまでの伝統的な和歌から現在まで続く近代短歌への転機となった。

歌よみに与ふる書

仰《おおせ》の如《ごと》く近来和歌は一向に振ひ不申《もうさず》候。正直に申し候へば万葉以来|実朝《さねとも》以来一向に振ひ不申候。実朝といふ人は三十にも足らで、いざこれからといふ処にてあへなき最期を遂げられ誠に残念致し候。あの人をして今十年も活《い》かして置いたならどんなに名歌を沢山残したかも知れ不申候。とにかくに第一流の歌人と存《ぞんじ》候。強《あなが》ち人丸《ひとまろ》・赤人《あかひと》の余唾《よだ》を舐《ねぶ》るでもなく、固《もと》より貫之《つらゆき》・定家《ていか》の糟粕《そうはく》をしやぶるでもなく、自己の本領|屹然《きつぜん》として山岳《さんがく》と高きを争ひ日月と光を競ふ処、実に畏《おそ》るべく尊むべく、覚えず膝《ひざ》を屈するの思ひ有之《これあり》候。古来凡庸の人と評し来りしは必ず誤《あやまり》なるべく、北条氏を憚《はばか》りて韜晦《とうかい》せし人か、さらずば大器晩成の人なりしかと覚え候。人の上に立つ人にて文学技芸に達したらん者は、人間としては下等の地にをるが通例なれども、実朝は全く例外の人に相違|無之《これなく》候。何故と申すに実朝の歌はただ器用といふのではなく、力量あり見識あり威勢あり、時流に染まず世間に媚《こ》びざる処、例の物数奇《ものずき》連中や死に歌よみの公卿《くげ》たちととても同日には論じがたく、人間として立派な見識のある人間ならでは、実朝の歌の如き力ある歌は詠《よ》みいでられまじく候。真淵《まぶち》は力を極めて実朝をほめた人なれども、真淵のほめ方はまだ足らぬやうに存候。真淵は実朝の歌の妙味の半面を知りて、他の半面を知らざりし故に可有之《これあるべく》候。

真淵は歌につきては近世の達見家にて、万葉崇拝のところ抔《など》当時にありて実にえらいものに有之候へども、生《せい》らの眼より見ればなほ万葉をも褒《ほ》め足らぬ心地《ここち》致《いたし》候。真淵が万葉にも善き調《ちょう》あり悪《あし》き調ありといふことをいたく気にして繰り返し申し候は、世人が万葉中の佶屈《きっくつ》なる歌を取りて「これだから万葉はだめだ」などと攻撃するを恐れたるかと相見え申候。固より真淵自身もそれらを善き歌とは思はざりし故に弱みもいで候ひけん。しかしながら世人が佶屈と申す万葉の歌や、真淵が悪き調と申す万葉の歌の中には、生の最も好む歌も有之と存ぜられ候。そを如何《いか》にといふに、他の人は言ふまでもなく真淵の歌にも、生が好む所の万葉調といふ者は一向に見当り不申候。(尤《もっと》もこの辺の論は短歌につきての論と御承知|可被下《くださるべく》候)真淵の家集《かしゅう》を見て、真淵は存外に万葉の分らぬ人と呆《あき》れ申候。かく申し候とて全く真淵をけなす訳にては無之候。楫取魚彦《かとりなひこ》は万葉を模したる歌を多く詠みいでたれど、なほこれと思ふ者は極めて少く候。さほどに古調は擬しがたきにやと疑ひをり候処、近来生らの相知れる人の中に歌よみにはあらでかへつて古調を巧《たくみ》に模する人少からぬことを知り申候。これに由《よ》りて観れば昔の歌よみの歌は、今の歌よみならぬ人の歌よりも、遥《はるか》に劣り候やらんと心細く相成《あいなり》申候。さて今の歌よみの歌は昔の歌よみの歌よりも更に劣り候はんには如何《いかが》申すべき。

長歌のみはやや短歌と異なり申候。『古今集《こきんしゅう》』の長歌などは箸《はし》にも棒にもかからず候へども、箇様《かよう》な長歌は古今集時代にも後世にも余り流行《はや》らざりしこそもつけの幸《さいわい》と存ぜられ候なれ。されば後世にても長歌を詠む者には直《ただち》に万葉を師とする者多く、従つてかなりの作を見受け申候。今日とても長歌を好んで作る者は短歌に比すれば多少|手際《てぎわ》善く出来申候。(御歌会派《おうたかいは》の気まぐれに作る長歌などは端唄《はうた》にも劣り申候)しかし或《ある》人は難じて長歌が万葉の模型を離るる能《あた》はざるを笑ひ申候。それも尤《もっとも》には候へども歌よみにそんなむつかしい事を注文致し候はば、古今以後|殆《ほとん》ど新しい歌がないと申さねば相成|間敷《まじく》候。なほいろいろ申し残したる事は後鴻《こうこう》に譲《ゆず》り申候。不具。

[#地から2字上げ](明治三十一年二月十二日)

再び歌よみに与ふる書

貫之は下手な歌よみにて古今集はくだらぬ集に有之候。其貫之や古今集を崇拝するは誠に気の知れぬことなどと申すものゝ実は斯く申す生も数年前迄は古今集崇拝の一人にて候ひしかば今日世人が古今集を崇拝する気味合は能く存申候。崇拝して居る間は誠に歌といふものは優美にて古今集は殊に其粋を抜きたる者とのみ存候ひしも三年の恋一朝にさめて見ればあんな意気地の無い女に今迄ばかされて居つた事かとくやしくも腹立たしく相成候。先づ古今集といふ書を取りて第一枚を開くと直に「去年《こぞ》とやいはん今年とやいはん」といふ歌が出て来る実に呆れ返つた無趣味の歌に有之候。日本人と外国人との合の子を日本人とや申さん外国人とや申さんとしやれたると同じ事にてしやれにもならぬつまらぬ歌に候。此外の歌とても大同小異にて佗洒落か理窟ッぽい者のみに有之候。それでも強ひて古今集をほめて言はゞつまらぬ歌ながら万葉以外に一風を成したる処は取餌[#「餌」に「ママ」の注記]にて如何なる者にても始めての者は珍らしく覚え申候。只之を真似るをのみ芸とする後世の奴こそ気の知れぬ奴には候なれ。それも十年か二十年の事なら兎も角も二百年たつても三百年たつても其糟粕を嘗《な》めて居る不見識には驚き入候。何代集の彼ン代集のと申しても皆古今の糟粕の糟粕の糟粕の糟粕ばかりに御座候。

貫之とても同じ事に候。歌らしき歌は一首も相見え不申候。嘗《かつ》て或る人に斯く申し候処其人が「川風寒く千鳥鳴くなり」の歌は如何にやと申され閉口致候。此歌ばかりは趣味ある面白き歌に候。併し外にはこれ位のもの一首もあるまじく候。「空に知られぬ雪」とは佗洒落にて候。「人はいざ心もしらず」とは浅はかなる言ひざまと存候。但貫之は始めて箇様な事を申候者にて古人の糟粕にては無之候。詩にて申候へば古今集時代は宋時代にもたぐへ申すべく俗気紛々と致し居候処は迚も唐詩とくらぶべくも無之候得共さりとて其を宋の特色として見れば全体の上より変化あるも面白く宋はそれにてよろしく候ひなん。それを本尊にして人の短所を真似る寛政以後の詩人は善き笑ひ者に御座候。

古今集以後にては新古今稍すぐれたりと相見え候。古今よりも善き歌を見かけ申候。併し其善き歌と申すも指折りて数へる程の事に有之候。定家といふ人は上手か下手か訳の分らぬ人にて新古今の撰定を見れば少しは訳の分つて居るのかと思へば自分の歌にはろくな者無之「駒とめて袖うちはらふ」「見わたせば花も紅葉も」抔が人にもてはやさるゝ位の者に有之候。定家を狩野派の画師に比すれば探幽と善く相似たるかと存候。定家に傑作無く探幽にも傑作無し。併し定家も探幽も相当に練磨の力はありて如何なる場合にも可なりにやりこなし申候。両人の名誉は相|如《し》く程の位置に居りて〈定〉家以後歌の門閥を生じ探幽以後画の門閥を生じ両家とも門閥を生じたる後は歌も画も全く腐敗致候。いつの代如何なる技芸にても歌の格画の格などゝいふやうな格がきまつたら最早進歩致す間敷候。

香川景樹《かがはかげき》は古今貫之崇拝にて見識の低きことは今更申す迄も無之候。俗な歌の多き事も無論に候。併し景樹には善き歌も有之候。自己が崇拝する貫之よりも善き歌多く候。それは景樹が貫之よりえらかつたのかどうかは分らぬ只景樹時代には貫之時代よりも進歩して居る点があるといふ事は相違無ければ従て景樹に貫之よりも善き歌が出来るといふも自然の事と存候。景樹の歌がひどく玉石混淆である処は俳人でいふと蓼太《れうた》に比するが適当と被思《おもはれ》候。蓼太は雅俗巧拙の両極端を具へた男で其句に両極端が現れ居候。且満身の覇気でもつて世人を籠絡《ろうらく》し全国に夥《おびただ》しき門派の末流をもつて居た処なども善く似て居るかと存候。景樹を学ぶなら善き処を学ばねば甚だしき邪路に陥り可申今の景樹派などゝ申すは景樹の俗な処を学びて景樹よりも下手につらね申候。ちゞれ毛の人が束髪に結びしを善き事と思ひて束髪にいふ人はわざ/\毛をちゞらしたらんが如き趣有之候。こゝの処よくよく闊眼《くわつがん》を開いて御判別可有候。古今上下東西の文学など能く比較して御覧|可被成《なさるべく》くだらぬ歌書許り見て居つては容易に自己の謎を醒まし難く見る所狭ければ自分の汽車の動くのを知らで隣の汽車が動くやうに覚ゆる者に御座候。不尽。

香川景樹《かがはかげき》

鳥取藩軽輩荒井小三次の次男に生まれ、銀之助といったが、7歳で父に死別し、伯父奥村定賢の養子となって奥村純徳と改めた。年少のころから学問を好み、清水貞固(さだかた)に和歌を学んだ。26歳で和歌修業のため京都に上り、荒井玄蔵の変名で按摩(あんま)をしながら刻苦勉励し、29歳で二条派地下(じげ)の宗匠香川梅月堂景柄(かげもと)の養子となり、香川式部景樹といった。このころ小沢蘆庵(ろあん)の「ただこと歌」に啓発されて、古今伝授を伝統的権威とする二条派和歌に反発し、37歳で梅月堂を離縁となり、独立して桂園派の一派をたてた。景樹の主張の一つは中世的伝統歌学の否定であり、他の一つは復古主義歌学の否定である。賀茂真淵(かもまぶち)の『新学(にいまなび)』に対して『新学考』(1815年に『新学異見』として出版)を書いて、真淵の『万葉集』尊重と古代精神復活の主張を批判し、『古今集』を尊重しながらも「今の世の歌は今の世の詞(ことば)にして今の世の調(しらべ)にあるべし」と「調の説」をたてて和歌の現代性を強調し、近世歌論に新しい展開を示し、熊谷直好(くまがいなおよし)、木下幸文(たかふみ)をはじめとして概数1000人の門人たちは全国に桂園派の新歌風を拡大した。

三たび歌よみに与ふる書

前略。歌よみの如く馬鹿な、のんきなものは、またと無之候。歌よみのいふ事を聞き候へば和歌ほど善き者は他になき由いつでも誇り申候へども、歌よみは歌より外の者は何も知らぬ故に、歌が一番善きやうに自惚《うぬぼれ》候次第に有之候。彼らは歌に最も近き俳句すら少しも解せず、十七字でさへあれば川柳《せんりゅう》も俳句も同じと思ふほどの、のんきさ加減なれば、まして支那の詩を研究するでもなく、西洋には詩といふものがあるやらないやらそれも分らぬ文盲浅学、まして小説や院本《いんぽん》も、和歌と同じく文学といふ者に属すと聞かば、定めて目を剥《む》いて驚き可申候。かく申さば、讒謗《ざんぼう》罵詈《ばり》礼を知らぬしれ者と思ふ人もあるべけれど、実際なれば致方《いたしかた》無之候。もし生の言が誤れりと思《おぼ》さば、いはゆる歌よみの中よりただの一人にても、俳句を解する人を御指名|可被下《くださるべく》候。生は歌よみに向ひて何の恨《うらみ》も持たぬに、かく罵詈がましき言を放たねばならぬやうに相成候心のほど御察被下《おさっしくだされ》たく候。

歌を一番善いと申すは、固《もと》より理窟もなき事にて、一番善い訳は毫《ごう》も無之候。俳句には俳句の長所あり、支那の詩には支那の詩の長所あり、西洋の詩には西洋の詩の長所あり、戯曲院本には戯曲院本の長所あり、その長所は固より和歌の及ぶ所にあらず候。理窟は別とした処で、一体歌よみは和歌を一番善い者と考へた上でどうするつもりにや、歌が一番善い者ならば、どうでもかうでも上手でも下手でも三十一文字《みそひともじ》並べさへすりや、天下第一の者であつて、秀逸と称せらるる俳句にも、漢詩にも、洋詩にも優《まさ》りたる者と思ひ候者にや、その量見が聞きたく候。最も下手な歌も、最も善き俳句漢詩等に優り候ほどならば、誰も俳句漢詩等に骨折る馬鹿はあるまじく候。もしまた俳句漢詩等にも和歌より善き者あり、和歌にも俳句漢詩等より悪《あし》き者ありといふならば、和歌ばかりが一番善きにてもあるまじく候。歌よみの浅見《せんけん》には今更のやうに呆《あき》れ申候。

俳句には調がなくて和歌には調がある、故に和歌は俳句に勝《まさ》れりとある人は申し候。これは強《あなが》ち一人の論ではなく、歌よみ仲間には箇様《かよう》な説を抱く者多き事と存候。歌よみどもはいたく調といふ事を誤解致しをり候。調にはなだらかなる調も有之、迫りたる調も有之候。平和な長閑《のどか》な様を歌ふにはなだらかなる長き調を用うべく、悲哀とか慷慨《こうがい》とかにて情の迫りたる時、または天然にても人事にても、景象《けいしょう》の活動甚しく変化の急なる時、これを歌ふには迫りたる短き調を用うべきは論ずるまでもなく候。しかるに歌よみは、調は総《すべ》てなだらかなる者とのみ心得候と相見え申候。かかる誤《あやまり》を来すも、畢竟《ひっきょう》従来の和歌がなだらかなる調子のみを取り来りしに因《よ》る者にて、俳句も漢詩も見ず、歌集ばかり読みたる歌よみには、爾《し》か思はるるも無理ならぬ事と存候。さてさて困つた者に御座候。なだらかなる調が和歌の長所ならば、迫りたる調が俳句の長所なる事は分り申さざるやらん。しかし迫りたる調、強き調などいふ調の味は、いはゆる歌よみには到底分り申す間敷《まじき》か。真淵は雄々《おお》しく強き歌を好み候へども、さてその歌を見ると存外に雄々しく強き者は少く、実朝の歌の雄々しく強きが如きは真淵には一首も見あたらず候。「飛ぶ鷲《わし》の翼もたわに」などいへるは、真淵集中の佳什《かじゅう》にて強き方の歌なれども、意味ばかり強くて調子は弱く感ぜられ候。実朝をしてこの意匠を詠ましめば箇様な調子には詠むまじく候。「もののふの矢なみつくろふ」の歌の如き、鷲を吹き飛ばすほどの荒々しき趣向ならねど、調子の強き事は並ぶ者なく、この歌を誦《しょう》すれば霰《あられ》の音を聞くが如き心地致候。真淵既にしかりとせば真淵以下の歌よみは申すまでもなく候。かかる歌よみに、蕪村派《ぶそんは》の俳句集か盛唐《せいとう》の詩集か読ませたく存候へども、驕《おご》りきつたる歌よみどもは、宗旨以外の書を読むことは、承知致すまじく、勧めるだけが野暮《やぼ》にや候べき。

御承知の如く、生は歌よみよりは局外者とか素人《しろうと》とかいはるる身に有之、従つて詳《くわ》しき歌の学問は致さず、格が何だか文法が何だか少しも承知致さず候へども、大体の趣味|如何《いかん》においては自ら信ずる所あり、この点につきてかへつて専門の歌よみが不注意を責むる者に御座候。箇様に悪口をつき申さば生を弥次馬《やじうま》連と同様に見る人もあるべけれど、生の弥次馬連なるか否かは貴兄は御承知の事と存候。異論の人あらば何人《なんぴと》にても来訪あるやう貴兄より御伝へ被下《くだされ》たく、三日三夜なりともつづけさまに議論|可致《いたすべく》候。熱心の点においては決して普通の歌よみどもには負け不申候。情激し筆走り候まま失礼の語も多かるべく御海容可被下《ごかいようくださるべく》候。拝具。

(明治三十一年二月十八日)

四たび歌よみに与ふる書