|

奈良の薬師寺

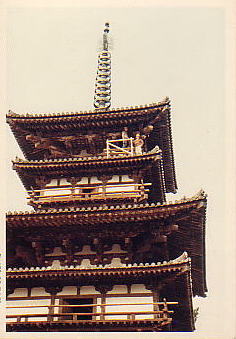

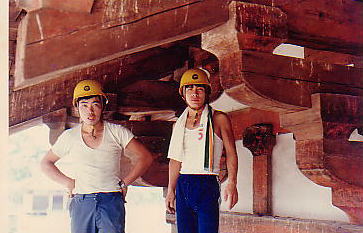

私は奈良の薬師寺の三重の西塔の再建に従事してきましたのでその記録をお見せします。

東塔は創建時の建築で,天平2年(730)の建立と考えられている

各重に裳階をつけるため,三重塔ですが,屋根は六重です

全体の安定した形態や,相輪の楽奏天人彫刻をもつ水煙です

旧塔は享禄元年(1528年)に戦災で焼失

工事は昭和52年の10月から始まり56年10月に完成です

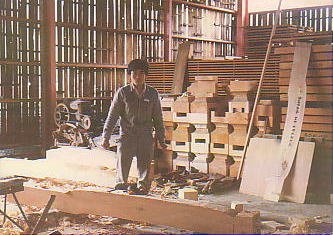

私は52年の2月から54年の8月まで従事していました、

昭和52年で今この様な風景は有りません。

。

当時の西塔の足場から見た国宝の東塔と奥のは、

やはり国宝の東院堂です.

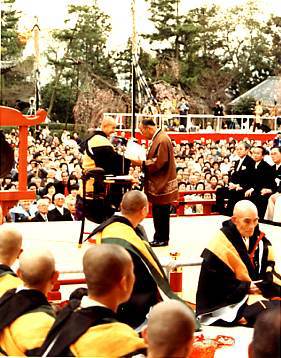

この絵は西塔の落慶法要の写真ですが、左が高田好胤さんで、

右が西岡常一棟梁の珍しいツーショットです。

西岡さんの人生訓は、

塔組は木組み 木組みは木の癖

組み木の癖を組むには人の心組、

これは今の時代にも当てはまり、

大手の自動車メーカーの社訓にもなっています。

高田後胤さんは色即是空 空即是色、

この世は無である物欲に走るなこの世は無である、

心の欲に走れ人の為に生きろ、

金を貯めてもあの世までは持ってはいけない、争いごとが残るだけです。

西岡棟梁の後を受け継ぎ薬師寺の講堂の棟梁で引退をしました

大分県出身の上原正徳薬師寺棟梁さんです

下の写真は西塔落慶法要の時のですが

我々大工はスタッフとして 白丁を着てお手伝いをしました。

薬師寺の半纏を着ているのは職方で

前列中央の赤い着物の人が西岡常一棟梁です。

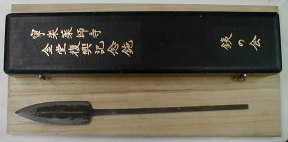

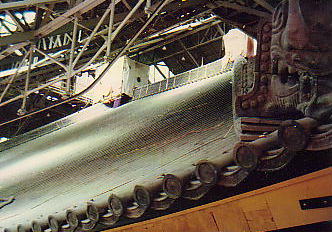

これが西塔の心柱の継ぎ手で貝の口継ぎ手と言います。

材質は台湾ヒノキですが 運搬が困難なので

西塔の場合は四本でつないで在ります。

塔と言うのはお釈迦様のお墓です。

祭って有るのは舎利と言ってお釈迦様のお骨です。

その上に円形の高さ二メートル余りの大谷石を乗せ

その上に心柱を屋根のお鉢まで、

いっきに建っています。

この大谷石が心柱の下に有り

この下に お釈迦様の舎利(インダス川の川砂利)

が祀られています。

今お寺とか文化財に悪戯書きをするとすぐに報道されて捕まりますが

西岡棟梁のお話で大工は沢山書けと言われました

何故かと言うとこれはタイムマシンなので当時の事件や

給料(物価)の話や世相が判るので今で言うタイムカプセルかな?

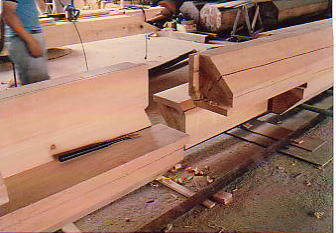

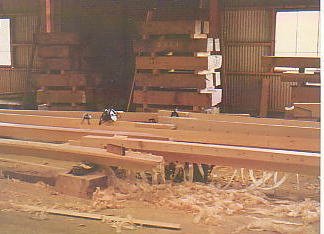

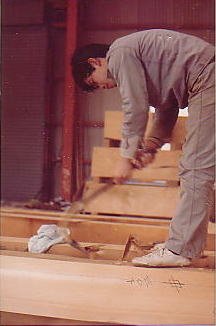

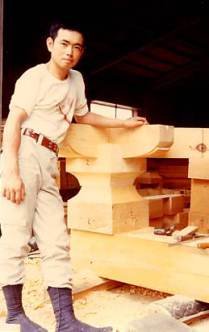

直径60センチの柱の加工です

製材所から来た時には8画でそれから16画にして

32画でその後 槍鉋で仕上げます

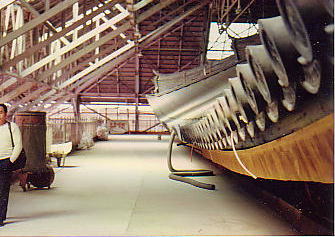

左側はこれは大輪と言い柱のすぐ上の横の材料で、

この上から大斗、肘木、小斗と段々組み上げて行きます

ここはその部分を支えている肘木とマス組みです。

ここは本立ちと言って、先ほどのスカートではなくもっと大きな屋根で、

塔と言う建物は天秤のような建物で一対六の割合で外に出ています

その元は少ししかないので、バランスを考えた建物の中で

最も難しい建物です。

右側はここは地垂木と言って元々は四角なのです

丸く加工ししかも反りをつけて、鼻先で直系15センチ 有ります

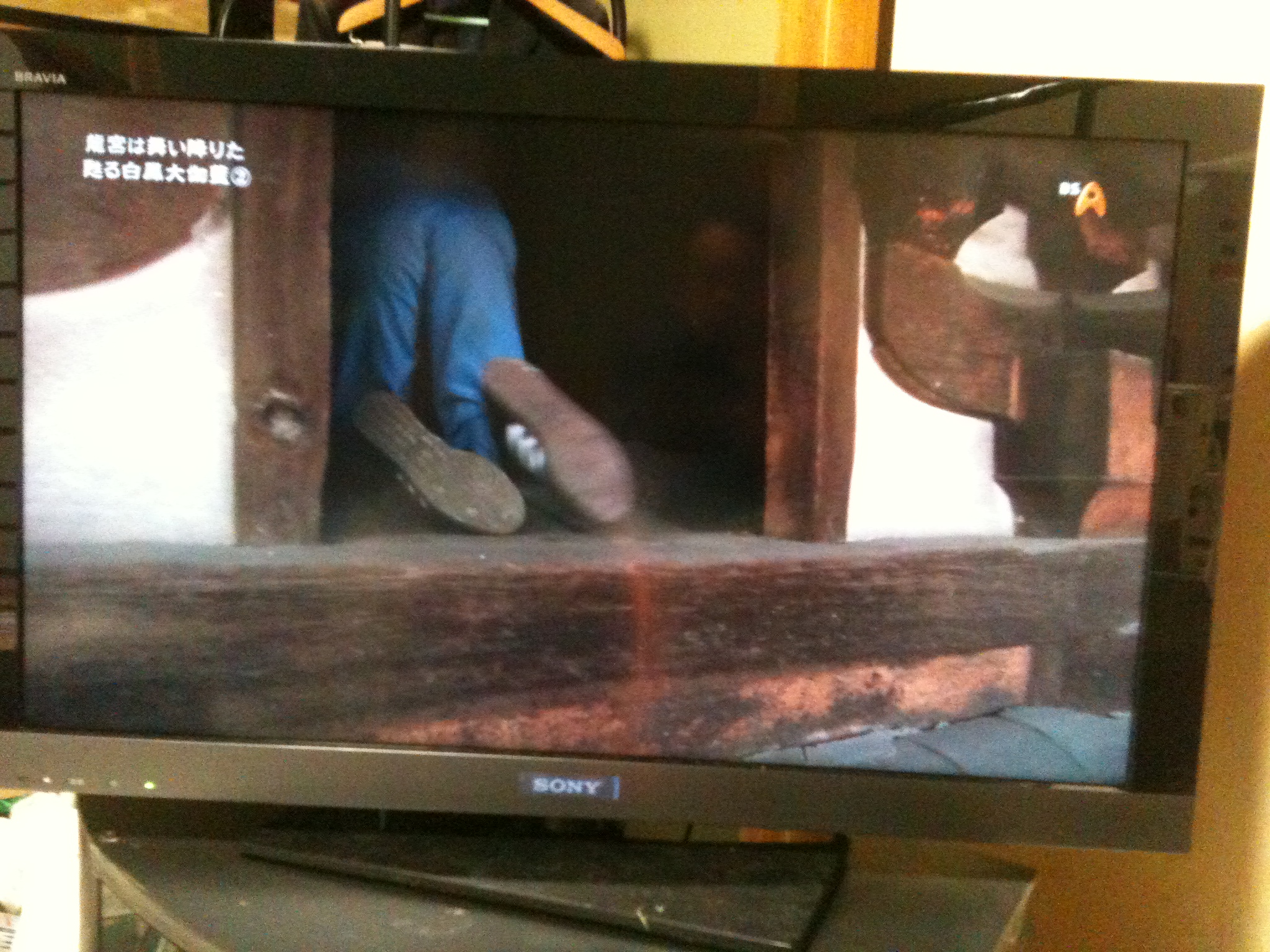

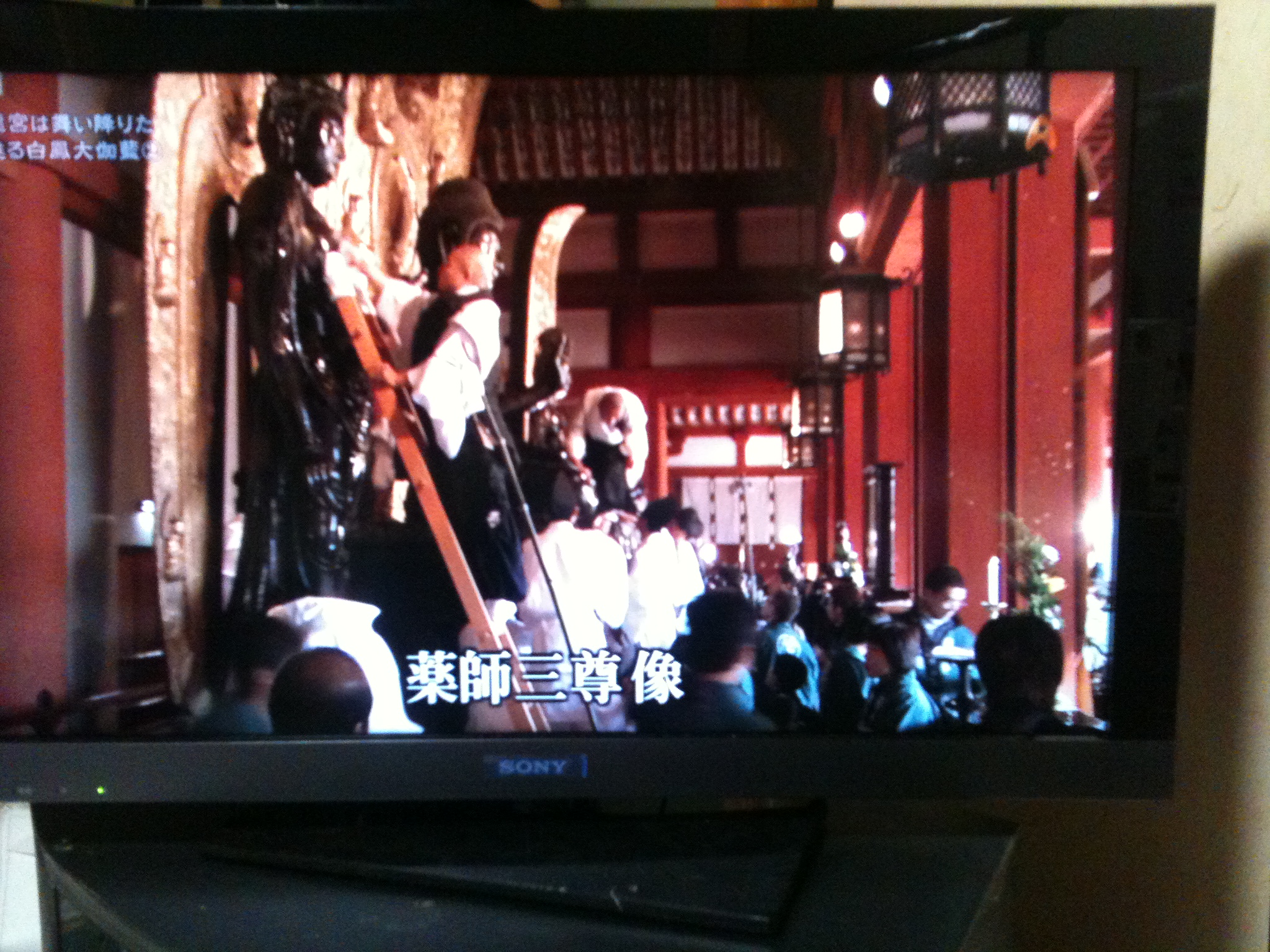

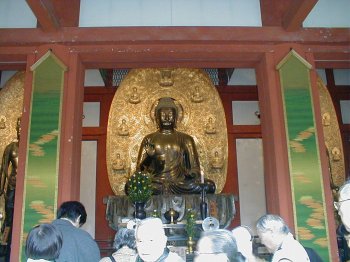

薬師寺三尊お身拭い

体を拭いているところです

金堂内で本尊薬師三尊像を、

浄布でお身拭いをする

薬師寺青年衆として全国からご奉仕の学生さんがしています

12月29日、午後1時より白鳳伽藍金堂において

仏さまのほこりを掃うお身拭いが行なわれます。

午前中にお正月用のお餅をつき、

その時に使用したお湯を使って僧侶が仏さまの

御体を浄布で拭き清める行事です。

金堂薬師如来像・日光菩薩像・月光菩薩像のお身拭い後は、

大講堂、東院堂など各諸堂でも引き続きお身拭いが行なわれます。

薬師寺三尊

中央に薬師瑠璃光如来、

向かって右に日光菩薩[にっこうぼさつ]、

向かって左に月光菩薩[がっこうぼさつ]がお祀りされています

これからは 東大寺の

屋根の修理の時の様子です。

東大寺と薬師寺は奈良の南都六大寺の中のお寺で、

。

丁度この時に東大寺の瓦の葺き替え工事が

ありましたので観て下さい。

これは皆さんがお寺に、瓦とか、裏板に名を書いて寄進してある所です。

東大寺の大仏殿は勾配がきつく本当に大きくて人間が小さく見えます。

材料の運搬は、スキー場のリフトと同じです。

この左の塔は斑鳩の三塔〔法隆寺、法輪寺、法起寺)

の中の法輪寺の模型で、

本物は小川さんが棟梁で作りました。

この寺は幸田露伴さんのゆかりのお寺です。

右側は東大寺の二月堂のお水取り時のものです。

この時には中に元首相の三木武夫さんがいました。

西塔を回り各持ち場に行く所です。

薬師寺の木遣りを歌って居る所です

右端が私で中央に棟梁が見えます

薬師寺 講堂落慶法要の様子です。

西岡棟梁生誕100周年で

このグループは西塔再建に従事した大工で

私たちは西塔組と言われました

この晩は奈良に泊まり次の日は

西岡さんの後の棟梁、大阪の上原さんのお墓参り

斑鳩の西岡棟梁のお墓参りに行きました

たじまもり たちばな

田道間守と橘

昔、上古第十一代の垂仁天皇は、

どこかに不老不死の国がある事をお聞きになり

田道間守を呼んで常世の国(とこよのくに)に行き

不老不死の実を探すように命じました。

そして十年、田道間守は海を越え谷を登り苦しみの多い旅を続けましたが

見つかりません。

ところがある時、田道間守は不思議な光景にでくわしました。

それは若い娘が老人を叱りつけているのです。

でも本当は若い娘が母親で、老人の方が娘の子供だというのです。

「この子だけが酸っぱくて嫌いだとこれを食べないので、

こんなに年をとってしまったので、叱っているのです」

娘はそう言って一つの木を差し出しました。田道間守は踊りあがって喜び、

それを不老不死の実と信じて

持ち帰ることにしました。

ところが帰ってみると、既に垂仁天皇はお亡くなりになっていたのです。

田道間守はお墓の前で泣き伏し、その木の実を両手でさしあげ

「天子さま、ご覧下さいませ」と繰り返し

泣き叫びました。そして叫びつづけながら、とうとう死んでしまったと言う事です。

この不老不死の木というのが、橘なのです。

垂仁天皇の御陵とされる奈良市の宝来山(ほうらいやま)古墳には、お堀に小さな島が浮かんでいます。忠臣・田道間守命の墓と伝えられています。

田道間守命が持ち帰った橘が最初に移植されたのが、

橘本神社近くの「六本樹の丘」であると橘本神社には言い伝えられています

奈良にまつわるその他のお話

http://homepage3.nifty.com/hakuhou/kume.htm

奈良の古話で久米の仙人の話です。

みかんの原種橘の効能です。

http://www.mynara.co.jp/1DPic/d1-28.html

奈良興福寺の五重の塔のお話です。

ここは十三重で有名な談山神社です。

もっと知られているのは

大化の改新の中心人物、

飛鳥法興寺の蹴鞠会(けまりえ)にて中大兄皇子と親交を結ぶ。

初夏、鎌足公と中大兄皇子、多武峰に登り、

藤の花の下にて大化改新の構想を談り合う。

多武峯妙楽寺(とうのみねみょうらくじ)

以後この地は談山(かたらいやま)と呼ばれ、談山神社の社号の起こりとなった。

6月、中大兄皇子・鎌足公ら、飛鳥板蓋宮にて蘇我入鹿を誅殺。

蘇我蝦夷、自殺。皇極天皇、軽皇子に譲位(孝徳天皇)。

奈良の談山神社の十三重の塔です。

30年後の今年の絵です平成19年去年桧肌葺きの屋根を代えたばかりです。

大変綺麗な屋根でした。

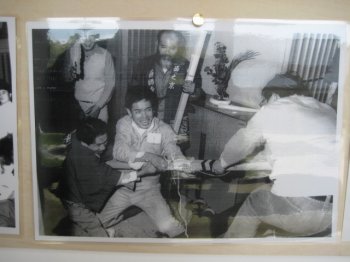

現場宿所で何かの祝いかな?皆 全国から集まり 西塔が終わった後

おのおの故郷に帰り、伝統の技術を伝えていくでしょう。しばし仲間同士の意気統合かな。

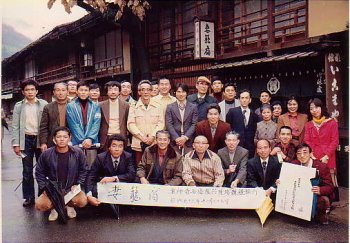

信州への旅行です

妻籠かな

大工は10人で

山本瓦

絵師

監督さんなど

こういう旅行は金堂再建の時は無かったそうです

|