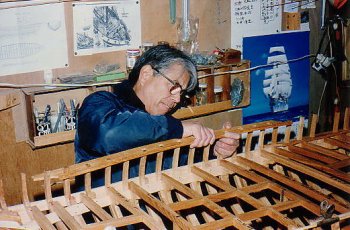

和船(千石船)とヘダ号(洋式帆船)の違い

この写真は東海大学海洋学部の

学芸さんが杉村さんと言う

清水市の船大工さんと全国を

調査してヘダ号の復元を

計画して完成した物です

何時もは東海大学に有りますが

新世紀創造祭西暦2000年の時

戸田造船博物館に特別展示

された時のです

日本で最初の洋式帆船の

骨組みが解りますかね? |

|

|

|

戸田号はロシア人の帰国船が地震の為の津波で結局駿河湾へ沈み、帰る為の船として造りましたが、

大変な難工事でした。例えば言葉の問題です。

ロシア語からオランダ語それから日本語、メートル法から尺貫法。

ヘダ号を造っている時に下田に於いて日露交渉をしていたので

オランダ語の通訳が下田に同行しているので

英語の通訳を通してヘダ号の図面 造船工事をしたようです

また幕府からの命令で、貰うな・やるな・付き合うな

船の構造が根本的に違うので理解をするのが大変でした。

しかしロシア人も早く帰りたい、日本の船大工も職人の誇りと、

外国へと安心して航海できる、丈夫な船をとの思いが通じ、わずか3ヶ月で出来ました。

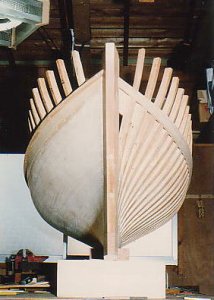

この設計図が一番大事です。

右側が船の前から見た人間で言う

あばら 骨の形です。

左側は船の後ろから見たものです。

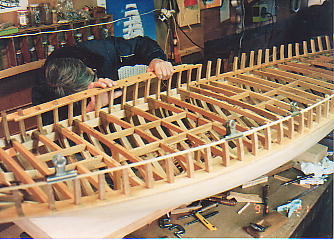

ではヘダ号(洋式帆船)の構造はどの様に成っているかと言いますと、

人間と同じ構造で、背骨があります。洋船の場合(キール・竜骨)と言います。

肋骨、あばら骨を(肋木・フレーム)と言います。鯨の剥製を見ると判りやすいです。

和船(千石船)は箱舟・樽などと同じです。

簡単に言いますと骨が無く、外板などで出来ています、丸木船など川船で使う、

鵜飼船などが同じです。

追い風 又は良い風向きの時しか走れません。

だから風待ち港が沢山有りました。

又洋式帆船(ヨット)は

向かい風でも走れますが(45度にジグザグに)

和船は向かい風では殆ど前には進めません。これは和船は骨が無いので、

構造が弱く三角マスト

|