氷見線の伏木駅から順徳天皇勅願所の勝興寺に向かう坂道を行くと左手の広場に気象資料館があった。こぢんまりした木造二階建てだが案内板は日英中韓にロシア語・ポルトガル語と立派なものである。ここがかって越中国守の官舎があった所と言う。家持はここに住んでその上の国庁で仕事をしていたらしい。広場からは小矢部川やその先の富山湾が一望である。小矢部川の下流は昔射水川と呼ばれていた。朝まだ寝ている家持の耳に舟人の唄声が聞こえてくる。

朝床に聞けば遙けし射水川

朝漕ぎしつつ唄ふ船人

のどかなものである。それにしてもスピーカーなしでここまで聞こえてくるとは日本的舟唄というよりイタリア的舟歌、万葉カンツォーネを朗々と歌っていたのだろうか。

庁舎のあった所は今は勝興寺で、唐門・本堂の他重文指定の建造物をいくつも擁する名刹。ガイドのおばさんが越中方言で懇切丁寧に説明してくれるのだが、懇切すぎて不勉強な余所者にはみんなこんがらがってしまう。最後までこんがらがったまま本堂の屋根の優美な曲線に感動して駅に戻った。

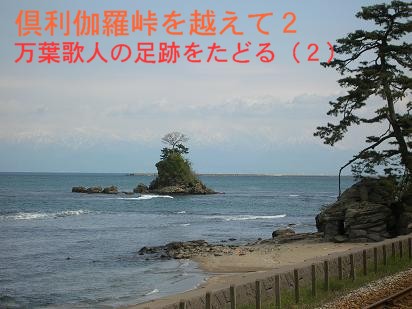

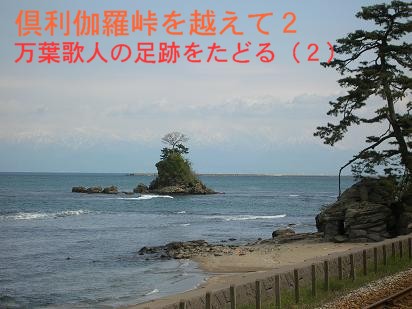

朝から動き通しなので早く雨晴海岸に行き、観光写真でおなじみの風景を眺め食事を楽しみたくなった。北前船の資料館も回船問屋も袖にして電車に乗った。乾いた喉に早くビールをおごってやろう。

ところが雨晴に着いて驚いたことに期待していたホテルは窓という窓に薄汚れたカーテンをかけ、電気の消えた館内は真っ暗である。人の気配もなくつぶれたとしか思えない。玄関脇に何台かトラックやバンが並んでいるのが不思議だ。バンの持ち主らしき人が来たので聞くとつぶれた訳ではないと言う。

「レストランはやっていないみたいですね」

「やってませんね」

「どこか飯食う所ありませんかね」

「こっちの方角にはありませんね」

「駅の向こう側にもないようだったけど」

「私はここの者じゃないので」

間の抜けたやりとりで埒があかない。要するにここは海の景色も食事も楽しむ所ではないということが分かった。海の向こうに白雪の立山連峰を望む観光写真は何だったのだ。たしかに同じ風景は線路脇から望むことが出来るが、腹はグーグー喉はカラカラの身にはうらめしい限りである。線路の向こうには雨晴の語源となった義経雨宿りの神社もあるのだが・・。

駅に戻って氷見に行こうか、戻ろうかと思案していたら高岡行きが来た。反射的に飛び乗って高岡まで無賃乗車、改札で清算してもらって町に出る。駅近くの平凡きわまりない店で生ビールを頼み、平凡きわまりないランチで一息ついて長すぎた午前の行程を終えた。

高岡は名にし負う銅器の町だが最近の不況で火の消えたようなさびれかたである。世界遺産を目指しているのだそうで駅の周りにはホテルが林立しているが、それに見合ったレストランも和食の店もない。コンビニを覗いたらいろんな年代の人で賑わっていたので、私も食料と酒を買い込んで夕食に代えた。ホテルは朝食だけサービスしてくれるので、パンとコーヒーという単純無類の食事を摂りながら支配人兼ウエーターの紳士と「地方は辛いよね」と語り合う。

「高岡を世界遺産をしようという運動があるようですね」

「実現しますかね。金沢もやってますからね」

「日本人はお墨付きをありがたがる国民だから」

「ホテルも増えすぎて大変です。うちは20年くらいですが、最近出来たのはどこも苦しいようですよ」

「ここも結構苦しいんじゃないの」と言いかけた言葉を飲み込んで町に出た。

|

| (左)越中国守官舎跡の気象資料館 (中)勝興寺唐門 (右)義経神社 |

(平成21年4月27-28日)