翌日、駅裏のコンビニで買っておいたお握りで朝食を済ませ、黒羽行きの市バスに乗った。郵便局前で雲厳寺行きに乗り換えたが、またしても貸し切り状態だった。擬宝珠のある立派な橋を渡り、木立の中、稲田の脇を走って30分で雲厳寺前の駐車場に着いた。このあたり紅葉の時期はさぞかし見物だろうと思ったが、寺は観光宣伝に消極的。禅宗四大道場の一つとして静寂な雲水修行の場を守っているのだと運転手さんは言う。

「帰りは9時20分です。発車まで30分ですけどゆっくり見て来てください。待ってますから」

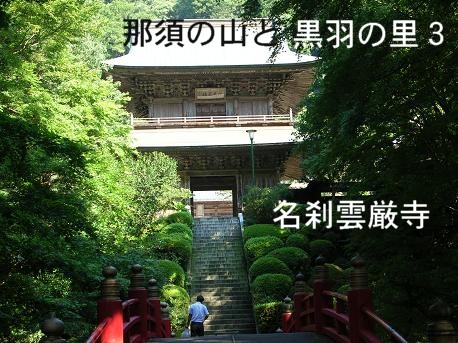

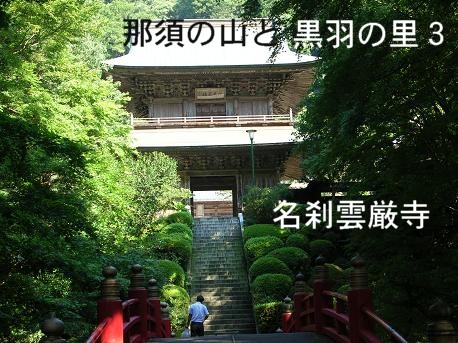

どうせ帰りもお客はあるまいと運転手さんは気前がいい。石門を入ると「照界」と彫った石燈籠が立ち、朱塗りの反り橋の下には武茂川の清流が岩を噛む。鬱蒼と茂る樹木の群、すでにして霊気ただよう雰囲気だ。高い石段の上に聳える山門は大田原市の文化財に指定されている。「神光不味」という扁額が掛かっていた。仏殿と本堂が山の方にだんだん高く一直線上に続く唐様の伽藍配置。「東山」と山号を掲げた仏殿の扉が開いていたので神妙にお詣りした。

|

| (左)雲厳寺への道 (中)山門の扁額 (右)仏殿 |

入口の霊気ただよう雰囲気に比べると境内は明るく開放的である。空はよく晴れ上がり山を埋める杉の緑が鮮やかだ。鐘楼の脇の石段を登って庫裏の前に出た。枝振りのいい木に赤い花が咲いていて、その向こうの本堂と相対し互いに景観を引き立てている。本堂の扁額に曰く。

人面不知去何處 桃花舊笑春風

何処に去るか知ろうとするから人は悩むのだ。桃の花にそんな悩みはない。春風のそよぐにまかせて微笑むのみと自己流に解釈して手を合わせる。

観音堂のそばに、アジサイに囲まれて仏頂和尚の歌と芭蕉の句を彫った苔むした碑がある。芭蕉の句は例の「木啄も庵はやぶらず」だが和尚の歌は

堅横の五尺にたらぬ草の庵

結ぶもくやし雨なかりせば

その庵跡というのは本堂の裏を登った所にあるらしいが、そこまでは開放されていない。なまじ開放して観光客に山を荒らされるよりはそっと残しておく方がいい。

|

| (左)本堂 (中)本堂の扁額 (右)和尚と芭蕉の碑 |

帰り道に昨日の温泉の味が忘れられず途中で降りた。稲刈り最中の田圃を見ながら3キロも歩いて温泉に着くと、前のグラウンドで小学生の陸上競技会をやっていた。元気な子ども達の歓声を聞きながら露天風呂に浸かっていると、雲厳寺で見たと同じような雲が空高く流れて行った。私の子ども時代はあの雲の向こうにあったのだった。子どもの頃を思い、扁額の言葉を反芻して時のたつのを忘れていた。

(平成19年9月21日ー22日)