関址を見たからには次は南湖公園に行かなくてはと、昼は一便しかない白河駅行きのバスに乗った。南湖とは李白が洞庭湖に遊んで詠んだ詩から取ったという。

「南湖秋水夜無煙」と格調高く吟じた詩人、澄み渡る湖面と冴え渡る月光を愛でつつ、結局は「将船買酒白雲辺」といつもの酒飲みに落ち着いてしまう。一方定信は沼地を浚渫して灌漑用水を確保し、併せてここに広大な庭園を作り、茶会を催して武士町人の別なく楽しむことを許した。定信亡き今もベンチには老人たちが憩い、芝を張った庭ではジーンズの娘が愛犬と戯れていた。白河の人々は今なおその徳を讃えてやまない。

湖畔の茶店で名物の南湖団子をほおばり茶を喫して、定信を祀った南湖神社にお詣りした。お福分けと称して地酒「仙齣」を振る舞われ、勧められるままにお代わりの杯を重ねてしまった。御礼のつもりで干支の土鈴を購う。ちょいと値は張ったが、ほろ酔い気分の足どりも軽く境内を出た。ところが市街地に行く途中に豆柄温泉という宿があると聞いて、住宅団地の中をうろうろ時間と労力を費やしたあげく訪ねてみれば、店番の婆さんに「うちは夜しかやってないよ」とつれなく断られ、仙齣の御利益もこれまで。

それでも坂道を下って谷津田川の遊歩道まで来れば商店街は近い。老舗通りという商店街の一角にある常端寺には、戊辰戦争で倒れた列藩同盟の戦死者が「戦死人供養」の名でまとめて葬られていた。戊辰戦争初戦の激戦地となった白河には、両軍の戦死者を葬った墓があちこちにあるが、ここもその一つ。官軍の薩長側が一人一人墓があるのに、賊軍にされた同盟側は「戦死墓」「戦死人供養」という名で一括されてしまうのである。現地の人たちにとっては大変な屈辱に違いない。

世の中の騒ぎとは縁のない脳天気な人の墓もあった。同じ通りの皇徳寺に眠っているのは、地元の話では小原庄助さんだそうである。羅漢山人と彫った大きな墓石の隣に、銚子の袴を台にして徳利に盃をかぶせた墓がそれ。会津の久五郎という塗師が、羅漢山人と号する酒好きの画人に弟子入りして絵付けを学び、この地で没したという。無類の酒豪で辞世に曰く「朝によし昼になほよし晩によし飯前飯後その間もよし」、戒名はなんと米汁呑了信士。久五郎がなんで庄助になるのか、その辺は説明してもらえなかった。

|

| (左)南湖公園 (中)列藩同盟戦死者の墓 (右)小原庄助の墓 |

白河の関址を訪ねてようやく旅心定まった芭蕉は、霧雨の中関山に登って満願寺を訪ね矢吹に向かった。城下町白河で時間をつぶす気はなかったようだ。初代藩主丹羽長重が幕命を受けて築城した小峰城が偉容を誇っていただろうに、「ほそ道」にも曽良のメモにも城のことは何も出て来ない。

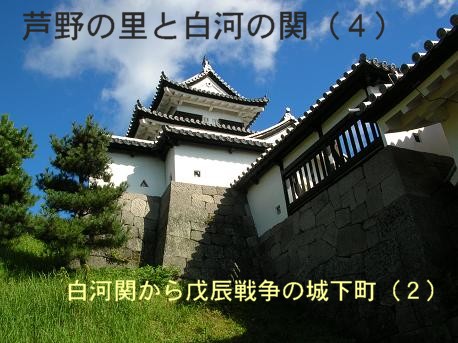

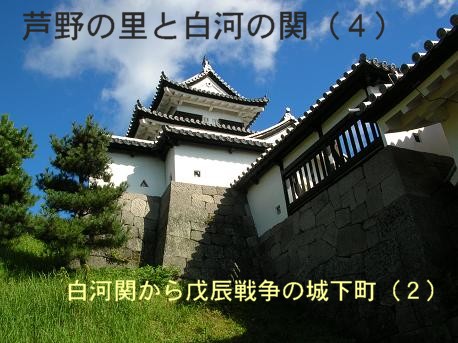

小峰城はJR白河駅北の丘を利用して築かれた。丘の北には阿武隈川が流れ天然の要害をなす。復原された前御門を入ると高い石垣が聳えているが、積まれた石が優美な曲線を描いていることに驚かされた。平和な時代の装飾的雰囲気が出ているのかと思ったら、ボランティアのガイド氏曰く

「とんでもない。幕府の基礎固めの大事な時です。伊達などの大名に見せつけるためですよ。こんなすごい石組が出来るんだぞってね」

すごい作業には犠牲も付き物で、ここでは若い娘が人柱にされてしまった。その霊を慰めるサクラが三重櫓の前に枝を伸ばしている。櫓は平成3年昔の絵図に基づいて正確に復原されたものだが、使った材木は市内稲荷山で伐採された杉の木。稲荷山は戊辰戦争白河口の戦いで最大の激戦地となった所である。だから床にも柱にも当時の弾痕が残っていて、ガイド氏の口調も悲愴味を帯びざるを得ない。

稲荷山には会津・仙台藩士の「戦死墓」と彫られた大きな石碑のそばに「田辺軍次君之墓」という特大の碑があった。稲荷山で列藩同盟軍が大敗したのは、白坂に住む大平八郎という男が薩長軍を間道に案内したからだという。戦後田辺は大平を斬殺し、自らも割腹して果てた。裏面にそのいきさつが細かく記してあったが所々文字が欠けている。ガイド氏に依れば、ここには「鬼畜に劣る」と彫ってあったのだそうだ。戦前の日本では列藩同盟は朝敵だから、官軍を手引きした男を鬼畜と呼ぶことは許されまい。碑にゆかりの人たちは悔し泣きしながら文字を削ったことであろう。

|

| (左)小峰城 (中)城の石垣 (右)天守閣からの眺望 |

(平成19年10月4日ー5日)