| 寄田城跡 城跡は「鹿児島県埋蔵文化財情報データベース」によると小学校西側台一帯(左下写真の白枠部分)に存在したとされ、遺跡としての地名は南仮屋園(※1)となっています。 城の様式は館で、規模は150m×300m、城主は寄田氏→執印氏→島津氏→入来院氏となっています。 現存する「入来院文書」(※2)によると、寄田信俊及び弥太郎信忠親子が、1250年(建長2年)、現在の樋脇町塔之原一帯の領有をめぐり渋谷氏(※3)と争い、 敗北したとあります。 このことから寄田氏は鎌倉時代の初めには、すでに荘園の管理者(地頭職?)として寄田町を含む広い地域を統治していたのではないかと推測されます。(※4) この戦いの後も、寄田氏はこの寄田城を拠点に南北朝(寄田松之助)の頃まで続いたものと思われます。 以後、この寄田城は江戸時代には薩摩藩の外城としての役割を明治維新まで続けます。 ※1 南仮屋園 「仮屋」の名称の由来は中世における荘園関連の役所(地頭仮屋)或いは薩摩藩時代の仮宿(仮の宿)からきたものか不明。「園」は荘園に関連するものか? ※2 入来院文書 鎌倉時代から明治維新まで薩摩の国、入来院(現薩摩川内市入来町)の地頭であった入来院家に関する文書で、日本の封建社会を研究する上で世界的にも有名な資料である。 ※3 渋谷氏 1247年の三浦氏の乱(北条氏が有力ご家人三浦氏を滅ぼした戦い)で功績のあった渋谷氏(のちの入来院定心)が関東から入来に地頭職として下向、以後、入来院氏は武家の名門として戦乱の世を生き延び明治維新まで続いた。 ※4 寄田という地名 鎌倉初期の建久4年(1193年)の薩摩国諸郡注文(文書?)の薩摩郡の分として初めて名田(※)としての寄田という名が見られる。(角川日本地名大辞典) ※ 名田(みょうでん)は日本の平安時代中期から中世を通じて見られる荘園公領制における支配・徴税の基礎単位(wikipediaより) |

|||

| 南(県道側)から見た城跡(白線で囲まれた地域) | 南西から見た城跡 | ||

|

|

||

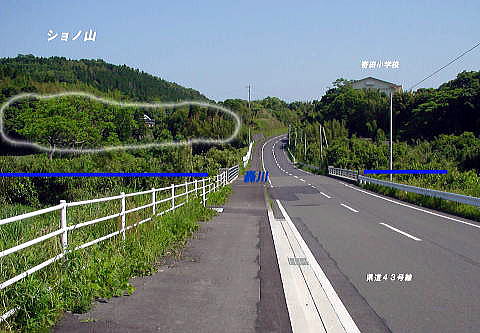

| 私は城跡が地形的に見て小学校付近と推測していましたが意外でした。(明治時代の小学校建設時、遺物(土累等)が破壊されて調査時にこれらが発見できなかった可能性もある。) 城は通称、※ショノ(薗)山 「標高約70m」に拠るようにして、北は池(現在の寄田運動広場付近)、南は轟川と潟(現在は水田)の自然の障害を活用して構築されたのではないかと考えています。 ※ ショノ山は昔あった小字名の薗山かも? |

|||

| 城の北東角から県道43号方向を望む | 運動広場近くの池からの小学校 | 県道43号からの小学校(左) | |

|

|

|

|

| 手前の畑はかってシラス台地で城の一部であったのではないかと思われます。左端に殆ど埋め立てられた池の一部が見えます。 | 小学校は高台(比高7〜8m)にあり、やはり城跡ではないかと推測されます。手前の池はお掘りとして活用された? ※昔の小字名に「東池」「西池」があり、これも関係しているかもしれません。 |

県道の右側に一部見えるシラス台地が史蹟として登録されている寄田城跡です。(現在の山之口集落) | |