|

| 終戦直前に郷里近辺であったできごと |

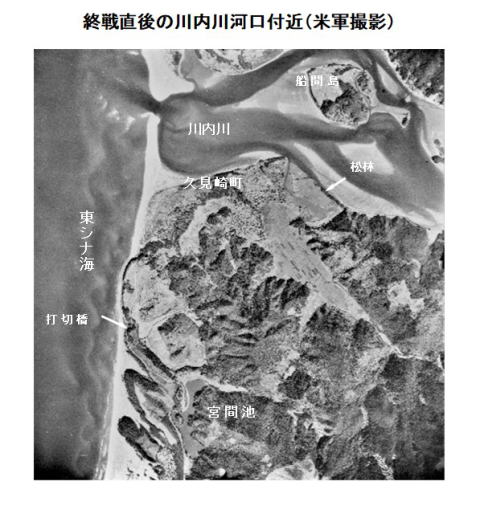

| ① 昭和20年5月26日、船間島に海軍第131震洋隊(特攻艇震洋25隻、兵員50数名)の基地が作られ、米軍の本土上陸作戦(オリンピック作戦)に備えていた。 ② 昭和20年7月から8月にかけて川内市街地の駅、学校、橋梁等に対する米軍の空襲が激しくなった。 特に昭和20年7月30日、久見崎町滄浪小学校の校庭に食糧増産のため集まっていた児童が米軍機による機銃掃射を受けて7名が死亡、9名が負傷するという痛ましい事案があった。 米軍機は松林の方向から襲来した。 ③ 日時は不明であるが、日本軍の戦闘機(機種不明)が寄田町池ノ段のゴシンダン(詳しい場所不明)に墜落したが、軍の捜索活動に集落全体で炊き出し等の支援を行った。この件についてはかん口令が敷かれた。 ④ 昭和20年5月13日川内川河口付近で米軍のF6F戦闘機(グラマンヘルキャット)を日本軍の第343海軍航空隊大村基地発進の紫電改が撃墜。米軍パイロット(中尉)は寄田海岸のコナベ(詳しい場所は不明)に漂着したが、当時海岸で釣りをしていた寄田の住民に見つかり投降した。 住民は足を負傷していたパイロットを背負って山道を一時間ほどかけて県道近くの民家まで運び、水を飲ませるなど手当をした後、警防団に引き渡した。 米軍パイロットは終戦後、米国に帰還している。(出所:「寄田小学校百十年と郷土」) |