|

寄田町には明治初期に甑島から移住した人々の歴史があります。

明治17年頃に甑島を襲った未曾有の飢饉により、「鹿子百合の根まで囓って飢えをしのいだ」とも言われるほどの劣悪環境であった島の人々は、時の政府の移住政策に基づき、鹿児島県本土の各所に移住したといわれています。

寄田町においては、当時の地元有力者の温かい配慮により、現在の公民会である上野、池野段などに入植し開拓を始めました。

※ 移住する前の明治初期の上野集落の小字名は上蕨野か? |

薩摩川内市の市花 鹿子百合 |

|

左:上野集落にある移住記念碑

記念碑は集落を見守るように高台に建っています。

碑文によると、この地区に移住してきたのは明治18年(1886年)で 入植者の代表者数名の中に私の曾祖父の名前も刻まれていました。

恥ずかしいことですが、この記念碑があることを私は56年間も知らず、今回、里帰りで見つけた次第です。 |

| 上野段(水ヶ段)について (2011/03/11追記) |

上野段(水ヶ段)は、甑島の島民が最初に移住した場所で、現在の上野集落より少し西側の鞍部付近にあったと伝えられています。記念碑の文言によると移住日が明治18年3月10日で、明治41年にはその一部が枯木川に移動しています。現在の上野集落の位置に移動した時期は不明で、その理由は水確保の必要性からと推測されます。

今回その場所を踏査してきました。

|

上野段(水ヶ段)の位置(中央の鞍部付近)

上野集落の北側の市道から撮影 |

住居の石垣若しくは串目の跡?

やや緩やかな斜面にこのような石垣が数カ所みられました。

|

水路若しくは串目の跡?

この付近には江戸時代の「寄田野牧」であったことから、再利用して構築した可能性もあるが、文献がないので定かではありません。

追記(2016/05/16):

「串目」とは寄田野牧の土塁の境目で、ここで逃げてくる馬を食い止めたとされる。馬追の日、ここに高江の士族の子弟を配置(串目立ち)し、馬を捕獲したり焼き印を押していたらしい。

参考文献:下野敏見氏著書「南九州の伝統文化」

|

| 空から見た上野段の推定位置(黒い円) 2014/06/18 追補 |

|

上の航空写真は昭和40年頃のものですが、現在の上野集落(黄色い円)と枯木川集落の間にある上野段に水田や畑が存在していたことが、よくわかります 。

それにしても、昭和40年頃までは、塩ヶ平の西側から上野集落の北側に広がる水田や畑の多さに先人の旺盛な開拓精神を感じとることができます。

下の航空写真は現在のものですが、、田畑は森林に戻りつつあります。 |

|

|

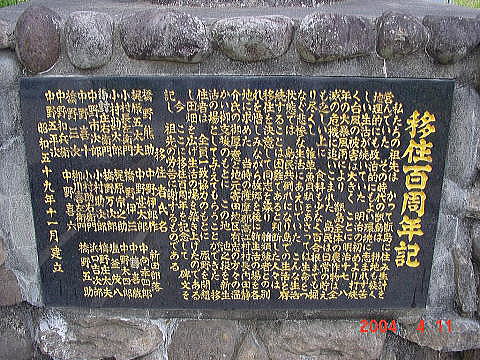

左:池野段集落にある移住百周年記

この記念碑は、公民館の敷地内に建っていました。

こちらの記念碑は移住100周年を記念として昭和59年に新しく建てられたものです。

移住者の氏名は、甑島の人に多い苗字の方が多くみられました。 |

【散策雑感】

① 集落の構成について

上野、池之段とも集落が東シナ海からの北西の風を避け、かつ、陽当たりのよい斜面に階段状に構成されて います。

また、上野集落は先祖がいる甑島が遠望できることも考慮されたのではないかと推測されます。

② 過去の教訓の活用

現在でも鹿子百合が家の周辺や畑、水田近くに沢山育っており、昔の飢饉の教訓が生かされ続けてきたのでは ないかと推測されます。

※ この鹿子百合の可憐さと逞しさにあやかり、新生薩摩川内市が市花として制定したことに感謝したい。

|