木曽町日義にある徳音寺に向かう。木曽義仲ゆかりの寺で、近くに木曽義仲館がある。山門迄の両側に桜並木が続く。寺の方が脚立にのって桜の枝を切っている。カビのついた枝を切っているとのことで、枝を見ると、花が付かず葉が出てしまっていた。花が付く時期でないと分からないので、この時期にやっているとのことだった。

岡谷市長地柴宮にある平福寺に向かう。旧街道沿いにはソメイヨシノ、本堂の前庭にはしだれ桜があるが、桜は満開を過ぎ葉桜になっていた。

2025.4.18~20

塩尻市大門町七番町にある塩尻市役所に向かう。樹齢100年以上、樹高15mのシダレザクラがある。見頃を過ぎ見物する人もいなかった。根元から幹が分かれ四方に枝を伸ばしている。

慈光院のシダレザクラ

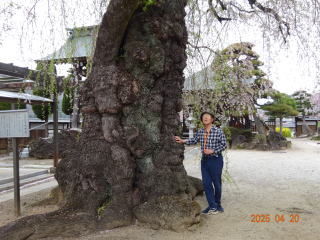

朝日将軍木曽義仲公手植桜(二代目)

塩尻市洗馬の東漸寺の先にある長興寺に向かう。シダレザクラは山門のすぐ横で、かなり傾いて立っている。かって幹がもう1本あったようで、その部分が削げて無くなり、いろいろな植物が寄生して育っている。

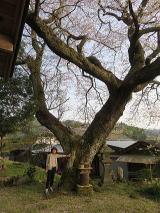

上松町瀬木にある玉林寺に向かう。上松駅から程近くにある。天神山は木曽氏19代の弟が居館を構えていたと伝えられる。その地に立つしだれ桜は、推定樹齢300年の大樹で、薄紅色の花をつけ、木曽路の空に聳えている。寺院裏の急な石段を上ったが、山を廻りこむ坂を上ると反対側から桜にたどり着けたようだ。上松館の跡地には小さなお堂・天神社や常夜燈が立っている。しだれ桜は上松町指定天然記念物である。

一石栃立場茶屋の前には八重の枝垂桜があり、

見頃は5月の�ゴールデンウイーク頃ということだが、もう咲きかけていた。

藤枝から新東名、東海環状自動車道を走り、瑞浪ICで降りる。岐阜県恵那市山岡町釜屋に向かう。道沿いに枝垂れ桜が見える。空き地に「桜を守る会」の案内板がある。(樹齢約400年と推定され、江戸、明治、大正、昭和と中馬の道を往く武士や旅人を眺めてきたと思われる。人々は、あまりの美しさに再び振り返ったといい、「見返り桜」と呼ばれている。)高台の個人宅の庭に立っている。2本の桜が立っているが、右のほうが太い。恵那市指定天然記念物である。

大桑村指定天然記念物・コウヤマキ

長野県南木曽町上在郷に向かう。妻籠宿から車で5分ほど、国道265号線沿いにある。崖の斜面の住宅の裏に3本の桜が立っている。満開だったが、近ずくことはできない。

塩尻市洗馬上組にある東漸寺に向かう。東漸寺は1767年に建立された寺院。寺の前にある桜はシダレザクラで幹回り4,4mあり、地上から速枝を出した花笠のような樹形。塩尻市指定天然記念物である。境内のシダレザクラは幹回り3.4mで、細い枝を長く下げている。樹齢400年、樹高20m。墓地の奥にはもう1本シダレザクラが立っている。

墓地奥のシダレザクラ

樹高 17m

目通り幹囲 3.3m

樹齢 推定300年以上

塩尻市上西条にある慈光院に向かう。慈光院は背後の山中にあった飯綱城の麓の居館・慈光院館の跡とされる。シダレザクラはいりぐちに幹周3mの古木、本堂裏にも樹勢の良いシダレザクラがあり、杉林の目立ちにくい寺院でひっそり満開の花をつけていた。

薬師堂は光輪寺の南約150m離れたところにある。長野県の県宝に指定されている。薬師堂横のしだれ桜は1180年(治承4)に以仁王が平氏追悼の令旨を全国の源氏に発し、木曾義仲公が木曽で挙兵する。鳥居峠、烏帽子岳、御馬越、鎖川右岸を経て現在の西洗馬地区に達する。現在の場所に薬師堂を建立し、平家討伐を祈願した。その時桜の若木を植えられたのが、朝日将軍木曾義仲公手植桜と伝わっている。初代は明治34年に枯死して終い、植え替えられたのが今の桜である。初代は幹周が8.4mもある大木だったようだ。

永福寺観音堂のしだれ桜

大桑村長野にある大野庚申堂に向かう。伊奈川神社社叢の下の庚申堂の傍らに、枝垂桜が自立している。たどり着くのが大変だった。最後に道を聞いた方が詳しく道を教えてくれた。伊奈川沿いに遡りジグザグの細い道を行くと神社が現れる。集落にある大野家の数代前の当主が四国八十八か所、西国三十三か所、坂東三十三ヶ所の各霊場を遥拝した記念に植樹された桜で、大桑村指定天然記念物である。

大野庚申堂のシダレザクラ

大桑村野尻にある妙覚寺に向かう。国道19号線沿いにあり、コヒガンザクラは国道から入った正面にある。前には石仏、石塔が並んでいる。裏庭につづく参道脇の石室にはマリア像が祀られている。両手に十字架を掲げた千手観音で,天保3年(1832)の作である。

上在郷のシダレザクラ

2日目

明知鉄道駅

釜屋のシダレザクラ

昌福寺の枝垂桜

新倉観音堂の枝垂桜

塩尻市役所のシダレザクラ

塩尻市塩尻町にある永福寺に向かう。永福寺の創建は元禄15年(1702)。木曾義仲縁の地である現在地に木曾義仲信仰の馬頭観世音を本尊として朝日観音を建立したことがはじまり。その後焼失したが、安政2年(1855)の現在の観音堂が再建された。建物は入母屋、茅葺。市の文化財の観音堂の横にシダレ桜があるが満開を過ぎ、葉桜になっていた。、

本堂裏の日本庭園

本堂前の梅、巴午前騎馬像

妙覚寺のコヒガンザクラ

樹高 12m

目通り幹囲 3.55m

樹齢 180年

南木曾町指定天然記念物

富田打杭阿弥陀堂の桜

恵那市岩村町殿町に向かう。藩主・町の偉人の墓がある大名墓地には樹齢200年を超える桜が3本立っている。

昭和60年にJRを引継ぎ開業した。恵那市から中津川市阿木を通り、明智町までの25.1kmのローカル路線である。駅舎を出ると日本大正村が広がっている。

恵那市明智町常盤町にある旧遠山邸跡に向かう。明智川沿いにあるエドヒガンの老木である。花の色が鮮やかだそうだが、もう散り始めて白色になっている。この桜は旧遠山邸内にある。旧旗本遠山家の最後の当主であった景福氏が明治15~31年まで在住されていたことから、「遠山桜」と言われるようになった。後に日清・日露の軍医であった鈴森氏の医院になっていたことから「鈴森の桜」とも言われる。恵那市の天然記念物に指定。

馬場桜

恵那市山岡町馬場山田にある萬勝寺に向かう。寺の馬場の南西に植えられた桜の1本が老木になり、その幹は枯れたが、根回りから枝が出て、大きくなった桜である。だいぶ葉桜になっていたが、根元で枝分かれした立派な桜で恵那市指定天然記念物である。。付近には、天然記念物「枝垂れ柿」の標柱が立つ柿が立っている。寺は少し行った所にあり、立派な境内の寺である。

木曽町福島門前にある興善寺に向かう。この寺は木曾義仲で知られる木曽家や代々木曽の代官を務めた山村家の菩提寺として知られる木曽三大寺のひとつ。木曾義仲の遺髪を納めたお墓がある。境内には木曾義仲公お手植え2代目の村雨桜がある。満開で、ピンクの花を咲かせていた。

玉林院天神山のしだれ桜

恵那市岩村に向かう。農村風景日本一である岩村地区にあるお堂のひとつ「阿弥陀堂」の桜は日本一の田園風景にふさわしく、ゆったりとおおらかに花を咲かせる。満開であった。

東漸寺の隣に福聚寺があり、その参道口にシダレザクラが立っている。幹はくねり、背が高い。

樹種 エドヒガンザクラ

樹高 25m

目通り幹囲 5.0m

樹齢 推定500年

恵那市指定天然記念物

乗政寺山の大名桜

にりんそう

岡谷市今井にある今井観音堂に向かう。しだれ桜

は地元の今井浩一郎氏が自庭より移築したもので、当時幹径15m、樹高3mだったことから推定樹齢は100年程度である。氏の祖母が熱心な聖観世音信仰者であったことから寄進したという。枝がさらに伐採され、かわいそうな姿になっている。

平福寺の桜

今井観音堂の枝垂桜

平出一里塚

吉田川経塚の枝垂れ桜

本堂裏のしだれ桜

興善寺のしだれ桜

八斗蒔の彼岸桜

河岸駅は天竜川の左岸(東岸)にある。JR中央線の駅であるが、飯田線も乗り入れている。

今回は、恵那市から木曽路を北上し、塩尻市、岡谷市まで足を伸ばし、3日間で26本の桜を訪ねた。半分は満開であったが、散り始めや桜吹雪の桜もあり、すっかり葉桜になってしまっている桜もあった。桜は地域や気候に左右され全てを最高の状態で見るのは難しい。

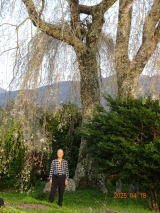

岡谷市河岸西にある新倉観音堂に向かう。境内には木曾義仲公手植の桜といわれているしだれ桜が立っている。幹がねじれふくらみ奇妙な形をしている。義仲伝説はなんの説明もなく、定かではない。

寺院境内のしだれ桜

永福寺に向かう途中の旧中山道沿いに平出遺跡や平出一里塚がある。平出遺跡は、縄文から平安時代の大集落の跡で、竪穴式住居などが復元されている。平出一里塚は、南北両塚が残っていて、塚には松が植えられている。

恵那市岩村にある枝垂桜に向かう。吉田川経塚付近の桜は春の農村日本一地区を彩る。車を止めさせていただいた方が、枝垂桜が終わると塚の山桜が咲きますと言っていた。経塚とは、経典を経箱に入れて、土中に埋納下塚を言う。上に五輪塔が立っていた。枝垂桜は終わりかけていた。

えんれいそう

集落にはフクジュソウの群生地がある。そう言えば道を聞いた方が「フクジュソウの神社」と言っていた。フクジュソウに交ってカタクリの花も咲いている。

一石栃の枝垂れ桜

木曽郡南木曾町吾妻にある子安観音堂に向かう。この枝垂れサクラは子安観音堂の境内にあって、1,868、1904年の大蛇抜けにも耐えてきた古木である。古くから一石栃沢の流域にすむ者は難産をしないと言われ、信仰の対象として子安観音が祀られている。大妻籠方面に向かい、進むと左側に一石栃子安観音の石碑があり、その坂を下りていくと、観音堂に至る。ここは馬籠宿と妻籠宿の間にある立場で、中仙道を歩いた時通ったことがある。

あみがさゆり

城主の墓 岩村城主・丹羽家廟所

恵那市矢作町本郷に向かう。個人のお宅にあり、家の周りには新田桜の子供達が育っていてサクラの園となっている。駐車場は無く、どこに置こうかと迷っていると「新田の桜を守る会」のパンフレットを持った方が来てくれた。桜祭りも終わって、静かになりましたと言っていた。昭和34年の伊勢湾台風で大枝が2本折れたが、その後自力で樹勢を回復した。蕾や花の色が濃く美しいとあったが、全体に白くなっている。

恵那市串原中沢に向かう。中沢地区で見事な花を咲かせるひよもの枝垂れ桜は推定樹齢250年と言われる古木。幹周は4.2m、全体の根張りは20m、高さ20m

岐阜県天然記念物に指定されている。頂上付近の白い花は遠くから眺めても格別である。地主が墓守桜として植えたとされる。ひよもとは地主の屋号である。分かりにくかったが,すぐ先に看板があり、その先の駐車場に車を止め、畑の間を歩いた。

ひよもの枝垂れ桜

新田の桜

光輪寺のシダレザクラ

長興寺のシダレザクラ

福聚寺のしだれ桜

3日目

東漸寺のシダレザクラ

徳音寺の桜

定勝寺のシダレザクラ

大桑村須原にある定勝寺に向かう。中山道の須原宿にあり、本堂、山門は重要文化財に指定されている。今日は改修ということで、山門が閉ざされ、中に入ることはできなかった。山門前のシダレザクラは樹齢400年と言われる。水舟はサワラの丸太をくり抜いて水をため、生活用水に使ったもので、須原宿には数か所復元されている。

伊奈川神社と神社社叢