CD-Rソフト付属のアナログ録音機能の比較

| PC録音用ソフトの使い勝手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■ここでは多くの方が利用していると思われる4種類のCD-Rライティングソフト(以下焼きソフト)に付属する「アナログ録音機能(ソフト)」の使い勝手についての情報を掲載します。 ■CD-Rドライブを購入したり、家庭用PCに最初から付属しているPCに内蔵のCD-Rドライブにバンドルされている焼きソフトは、「WinCDR」「B's Recorder Gold(以下B'sGold)」「Easy CD Creator※1(以下EasyCD)」「NERO」の4製品のいずれかがほとんどですのでCD-Rドライブ付属ソフトでアナログ録音までできれば別に用意する必要が無く※2楽です。 ※1 この中ではEasyCDの録音機能であるSpinDoctorは市販のPLATINUMでなければ利用できませんのでご注意ください。 ※2 Windows付属のサウンドレコーダでは、非常に短時間しかアナログ録音ができませんので実質「録音ソフト」からは除外して考えてよいでしょう。 ■録音ソフトはアナログ→デジタルの仲介役をつとめるソフトで、特別音質に影響をあたえるものではありません。音質は使用するサウンドカードやPC全体のスペック・電源・周囲の環境により左右される部分が多いので、録音ソフトの役割はあくまで使い勝手の良し悪しだと思います。 ■たまたま管理人はCD-Rドライブの都合で4種類の焼きソフトを使ってきており、付属録音機能も使い勝手という意味では、それぞれ随分異なった部分があります。この頁では、それぞれのソフトの特徴を比較して、使い勝手が悪い場合の対策を掲載しています。 【注意】 焼きソフトは使用しているCD-Rドライブによって限定される場合があります。これらの録音ソフトの機能だけを使いたいため複数の焼きソフトをインストールする事はやめた方が良い。最悪両方の焼き機能が利用できなくなる場合があるからです。 例えばEasyCDの焼き機能とWinCDRのアナログ録音機能をひとつのOSで使うことはできないと考えてください。 特にバンドル品はそのドライブでしか利用できない場合があります。(メーカーが保証しない) |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| POINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■付属録音ソフトはメインソフトの機能の一部であり単独では起動できない ■FMエアチェックのように1回限りの録音では、ソフトの使い勝手に左右される部分が特に多くなる ■レベルメータによる入力感度の設定がわかりやすいかを好みで選ぶ ■複数の焼きソフトを同時に使って録音機能を併用する事は基本的にできない ■フリーの録音ソフトと併用も考慮しておく |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| アナログ録音機能の有無の確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| 焼きソフトにとっては、アナログ録音機能はあくまで脇役です。そのため、録音機能自体の有無さえ前もって確認することが難しい状況です。一応各社ともマニュアルに掲載がありますが、アナログ音源のデジタル化をメインにCD-Rドライブを選ぶ場合(ごく少数派か(^^;)録音機能の有無はどうしても確認したいものです。 この場合直接ショップへいって箱を見て確認しようとしても、場合によっては掲載されていない。ましてやバルク品のドライブでは箱も無くソフトが何か判るだけなので前もって各社のWebサイトで確かめるのが確実です。

これは4社すべてのサイトに掲載がありました。中ではB'sGoldが画像入りでアナログ録音について説明されていました。逆にEasyCDでは初めて使う者が確認するには少しわかりづらいと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| ソフトの起動と利用方法のわかりやすさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||

アナログ録音機能が有ることは判っても、直感で起動できるかどうかも最初にトライする場合大切なポイントになってきます。この場合、「録音」「レコーダー」「アナログ」といった名称がメニューに使われると判りやすいのですが、同じ録音機能でも名称は各社異なっており初めて利用する場合戸惑うソフトもある。

録音機能は焼きソフトのメイン画面から起動できるもの(WinCDR・B's)と焼きソフト付属のソフトのさらに付属というややこしいものまで様々です。いずれもWindowsのサウンドレコーダーのように「専用ソフト」として独立しているわけでは無く、あくまで付属機能と理解すべきです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■以下に録音ソフトの入力画面を掲載します。EasyCDのみ録音時にはこの画面の上に重なるように別ウインドが開きます。 画像右にソフトの名称とバージョン並びに起動までの手順と特徴を掲載しています。いずれのソフトも単独で録音メニューを実行できない。したがって録音独自でショートカットを作って起動することもできないので以下に記載する順番をたどって起動する事になります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

「SoundStream-Spindoctor」 SoundStreamを起動→左上のボタンクリック→SpinDoctor(録音画面は別) ◆SoundStreamというハードディスク録音・編集ソフトを起動→SpinDoctorを起動という2段階に行う必要があります。2つのソフトの画面が重なって張り付くようになる。名称もなじみが無く実際の録音ではさらに別画面が表示されるため、初めて操作する者が失敗無く録音ファイルを作る事は難しい。 [特徴] ■録音機能にたどり着くまで直感では無理 ●サウンドカードからの入力では、唯一ソフトの画面で録音レベルの調整ができる。 ■レベルメータのストロークが短い、メータの赤の表示が0dbを超えている。 ■録音の際、別画面がレベルメータの前に表示され邪魔 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

WinCDR起動→「ツール」タグの「アナログ録音」 ◆メインソフト起動後、「ツール」のタグからズバリ「アナログ録音」を選択でき非常にわかりやすい。 [特徴] ●4つのソフトの中ではレベルメータのストロークが最も長くタテ表示のため、設定が容易 ■録音ボタンを押さないとレベルメータが振れない ■ファイル名をそのままにすると誤って上書きされてしまう |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

B'sGold「ダイレクトカット」 B'sGold「ダイレクトカット」B'sGold起動→メニューバー「ツール」→「ダイレクトカット」 ◆「ダイレクトカット」という名称は最初私には理解できなかった(焼き方と勘違いする(^^;)。用語がわかればオーソドックスな起動方法です。 [特徴] ●タイトル+数字を自動的に付加するのでファイル名を付けるのに楽 ■レベルメータ表示が短く色分けがグラデーションでわかりづらい ■録音保存先のディレクトリが常に起動ドライブのMyDocumentsに表示されてしまう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

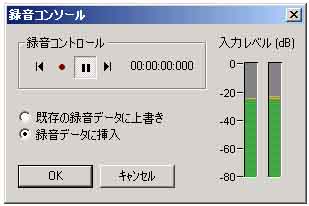

NEROの「録音コンソール」の特徴 NEROの「録音コンソール」の特徴ウエーブエディターを起動→メニューバー「ツール」→「サンプルフォーマットの設定」→「録音」 ◆「サンプルフォーマットの設定」はデフォルトで16bit・44.1KHzになっているのに、この画面で「OK」しないと「録音」画面が出ないのは不便。波形編集ソフトの中の機能として扱われており、録音が終了すると直ちに波形が表示されるため他の3社とやや使い勝手が異なります。 [特徴] ●メータにdb表示が付いていてわかりやすい ■録音までの手順がまどろっこしく、タイトルは録音後につける(仮ファイルとして録音される)ため、保存に時間がかかる。 ■波形編集ソフトの機能の一部のため、他のソフトに比べ使い勝手が異なる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【対策】 起動や利用方法の安易さは、初めて使う場合に重要なポイントですが使い慣れてしまえば特別難しく感じることは無い。 ※蛇足ですが「Rockoon」(ロックーンと読むそうです)というフリーの録音ソフトがありますが、これなど直感でRock on→録音と私には読めてしまい洒落が効いていて判りやすい名称だと思いました(^o^) |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| 録音の開始と終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

FMエアチェックのデジタル録音に便利なポーズや録音時間指定機能は各社完全に揃ってはいないようです。

録音はいずれのソフトも●の録音ボタンを押すと開始され、■ボタンで終了するようになるのですが、唯一EasyCDだけは別の画面が出て、ここでファイル名を指定し[録音開始]ボタンを再度押すようになっています。 その画面がレベルメータの前に表示されマウスで画面を移動させないと邪魔になってメータが見えないのが難点。 EasyCDとNEROは録音ポーズができるので、FMエアチェックで解説やCMをカットするのに便利。逆にWinCDRとB'sは録音の開始・終了時間(時刻ではない)の指定ができて番組録音に便利。それぞれ逆の機能が利用できないのが不便(^^; 【対策】 エアチェックを前提にすると容量の大きなHDに丸ごと録音して、後で不要部分をカットするなど編集する。終了時間の指定ができないソフトを使ってうっかり録音を止めないと超巨大ファイルになってしまうので録音してる事を忘れない、録音しながら寝てしまわないこと(^^; |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| レベルメータによる入力感度の設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| アナログ録音の使い勝手を最も左右するのがレベルメータの表示です。メータは大きく、ストロークが長く、デシベル数値の表示があり、反応が正確で速いのが理想ですが、最近の傾向はその逆をいっているようです。 [表示とストローク] メータ表示はタテ・ヨコ各社それぞれです。横向きの場合上が左、下が右チャネルとなります。これは各人の好みなので何とも言えませんが、人の耳は左右対称なのでメータも同じようにタテにLRが並んでいた方が見やすいと思います。 メーターのストロークは長ければ長い程レベル設定がしやすい。この中ではWinCDRのストロークが長く、しかもタテ表示なので最も使いやすいと思いました。 表示の反応は各社でそれほど差は無いようです(メータが小さくて差がわからないのが実情)。またPCのビデオカードの能力によっても反応は異なるのではないでしょうか? [レベルメータのピークの数値] 録音レベルピークが0(ゼロ)dbを示しているかどうかについては、ほとんどの録音・波形編集ソフトが0dbを最大値として表示しているのに対し、唯一SpinDoctorだけがオーバーレベルまで表示しています。 [レベルメータのデシベル値表記] db値表示はメーターに数値として0dbとか-10dbとかの表記があるかどうかという点。波形編集ソフトでは一般的ですが、どういう訳か録音ソフトではNERO以外表記がありません。多くのメータは緑→黄→赤と音量が上がる表記なのですが、いったいどのレベルかは各社マチマチでわかりづらい。特にB'sはグラデーションとして変化していくので設定が難しく感じます。 [録音前のモニタ] アナログ・デジタルを問わず、入力レベルをチェックするのに録音前のモニターは欠かせない作業です。音源の入力さえあれば普通は録音前にもレベルメータが振れるため、レベル調整ができるのですが、唯一WinCDRは実際に録音を始めないとメーターが動かない。 これは非常に不便です。カセットデッキにすら録音ポーズモードで入力調整ができるのに。。。 【対策】 先ずテスト入力を入念に行って、メータのどのレベルがどの程度の音量になるかをチェックしておくこと。WinCDRの場合は一度仮録音してレベル調整後、本録音という手順を必ず行う。いずれにせよ経験やカンも必要になる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| レコードコントロールの表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

は専用のボリュームボタン、B'sはスピーカ・アイコンボタンをクリックすれば表示されます。NEROは「録音コンソール」からは表示できません。 【対策】 大抵Windowsのタスクバー(画面右下)にスピーカアイコンが表示されているので、これをダブルクリックすればボリューム画面が出せるので、いずれのソフトでも特別不便な思いをすることは無いと思います。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| ファイル名の設定と保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| ファイル名の付け方と保存先フォルダの指定は重要です。時間をかけて制作した巨大ファイルが同一名ファイルによって上書きされてしまう危険があるからです。 これもソフトによって最初に付けた名前+1と順に自動でナンバーが振られるものがあり便利な機能です。 保存先フォルダはデフォルトでは起動ドライブのMyDocumentsの場合がほとんどですが、保存先変更の不可、前回の保存先を記憶しているかも使い勝手に影響します。

[ファイル名入力] ハードディスクへの録音で最もオーソドックスなのは最初にファイル保存先を指定し、自分で適当なタイトルを付けてから録音を開始するという手順ですが、NEROは無指定でもいきなり録音が可能です。他のソフトは全て録音前に指定しますがWinCDRでは、デフォルトで「新規ファイル」というファイル名が自動で付けられるのでとりあえずそのままでも録音可能。他のソフトはファイル名を手入力する必要があります。 [ファイル名連続自動入力] 録音の際、同じテープを最初から最後までひとつのファイルとして録音してしまうと大きなファイルになり、編集しづらいため複数回に分けて同じフォルダーに記録することがよくあります。この場合、タイトル名-1、タイトル名-2などと名前を付けていくのが普通ですが、EasyCDとB'sではタイトルを付けて、次にファイル名を入力しなくても自動的にファイル名の後に数字が記入されるため便利です。 逆にWinCDRでは、最初は「新規ファイル」というファイル名が自動で付けられるのは良いのですが、録音を一旦止めて何もせずに次の録音に移ると、警告も出ずに同一ファイル名で上書きされてしまいます。管理人は最初これで大失敗。1時間以上の大きなファイルを一瞬にしてフイにしました。(T_T) FMエアチェックなど、再録ができない場合はこれでは致命的です。 [フォルダの指定記憶] 前回保存したフォルダを、次回もファイル→新規作成などで指定して開くかどうかも使い勝手に影響します。録音以外の多くのソフトでも、前回終了時のフォルダを記憶していて、そのフォルダが開くのが通常です。ところがWinCDRでは、起動中は指定フォルダを開くのですが一旦終了して再起動するとデフォルトになってしまいます。 さらにB'sでは起動中、最初にデフォルトと別フォルダへファイル指定しても、次に新しいファイル名を記入しようとするとデフォルトが表示されてしまって非常に不便です。 【対策】 いずれもソフト固有の仕様でありこれといった対策は難しいのですがWinCDRでは必ずファイル名を変更する(名前の後に1、2と番号を振る)ようにクセをつけます。保存先フォルダを開いてファイル名を入力すれば同一ファイル名では警告が出ますから一度止めて再録音するときは面倒でもその都度、保存先フォルダで名前を入力し直した方が良い。 B'sの場合は逆に「ファイルを開く」をせず、録音画面に保存先パスまで表示されるので、この画面のままファイル名を入力する。 WinCDRも同様ですが、一度ソフトを終了するとデフォルトに戻ってしまうので対策はありません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

| これからの録音ソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■いずれのソフトも使い勝手に一長一短あるのは仕方がありませんが、私の印象ではバージョンが新しくなるほど、デザイン重視になり本来の機能は逆に退行していっているように思えてなりません。特にレベルメータは古いバージョンの方が大きくて見やすいソフトが多い。 ■焼きソフトの軸足がCD-Rから書き込み型DVDにシフトしていく中でアナログ録音ソフトが改良されていく余地は少ないものと思います。本来録音ソフトは、あくまで付属機能ですので、単体でフリーソフトを使うのもひとつの選択肢でしょう。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

(C)Fukutaro 2003.9