韮山 江川邸 見学

韮山 江川邸 見学

| 第115回20年2月26日 伊豆歴史散歩・長岡温泉寿荘1泊2日3食 富士市内から送迎バスつき |

|

|

|

| 玄関武家屋敷の正式な出入り口であり、身分のある来客と、主人が使う。 この写真は、’08年の大河ドラマ「篤姫」のシーンで、分家から本家への出立や、お嫁入りの時などは、女子も玄関から出発のようだ。 |

表門 元禄9年(1696年)に建てられ、文政6年(1823年)に修復され、平成12年に解体修理をした。門の形態(構造)は、薬医門と言われる。 |

|

|

| 玄関この場所は篤姫と西郷隆盛が対面した、あの撮影場面です。 武家屋敷の正式な出入り口であり、身分のある来客と、主人が使う。 この写真は、’08年の大河ドラマ「篤姫」のシーンで、分家から本家への出立や、お嫁入りの時などは、女子も玄関から出発のようだ。 |

篤姫の実家から、本家の島津家へ養女として出発するシーンはここで撮影された。玄関 |

|

|

| パン祖の碑 長崎のパン職人「作太郎」が江戸に来たことを知って、手代の柏木忠俊に、その製造法を学ばせた。 作太郎は、江川邸に来て、パン窯の作り方、パンの焼き方の実際を示した。全国より砲術を学びにきた多くの若者が、このパン焼き法を身に付け、それぞれの国に帰った。 全国パン協議会では、坦庵公が西洋式パンを全国に広めたこの功績を称え、昭和28年にこの碑を建てた。 |

江川邸内部 生き柱 文化年間の修理の時、不審に思い根元を130cmほど掘り下げたが、途中であきらめた。 江川家がこの地に移り住んだ時に、生えていた欅をそのまま柱として利用したものと考えられ、大事にされている柱で、生き柱とよばれている。 |

|

|

| 江川邸 屋根裏民家における50坪(約162㎡)の土間というものをご覧になったことがありますか? 小屋裏は、たくさんの桁・ 貫で組まれ、くぎや、ねじ類を使わない柔軟工法が耐震構造となっている。 | 1600年頃に建てられたもの ヘー ウーン と感心しながら 説明をききました。 |

|

|

| 熱心にガイドさんの説明を聞いてきました | 土間には大かまど、ぺりーの大砲、パン釜、生き柱 などの展示がある 床を土で固めた部屋を土間というが、コンクリートがない時代は、赤土、砂、石灰に苦汁を加えてねり、たたき固めたので「たたき」といわれ、 三和土と書いた。 土間は火を扱う台所や、藁仕事など作業場として使われ、苦汁が適当な湿気をよぶので、ほこりがたたない。 |

|

|

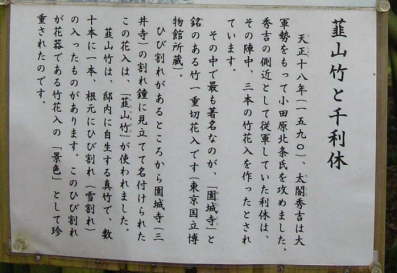

| 竹林にて 千利休で有名な韮山竹 | |

|

|

| 根元にひび割れ(雪割れ) 花器の景色として珍重されている | 韮山竹で作られた 花器 雪割れでできた ヒビ割れが 特徴です。 |

|

|

| 鎌倉時代には、日蓮上人を江川家に数日お迎えして、自筆の棟札(むなふだ)をいただいているのです。それで、そのご利益により、江川家は、以来700年以上火事などに遭わずに保たれているのだと・・・・。 | 韮山反射炉う |