9時からの竹の立込が終わり 加熱を始めました。お客様が見物 |

八木様からの差し入れのウバメガシ こちらではイマメと言います。 |

1号窯から出した炭 見た目はうまく焼けているようですが |

火を付けると少し燻ります。 とても売り物にはなりません。 |

今日の風は最高で、たき付けは順調 炎が窯の中に吸い込まれていきます。 |

お昼のカレーライスを食べ終わったら お師匠様が窯を見てくれました。 |

2号窯の煙は勢いよく出ています。 こちらの窯は大丈夫です。 |

窯と煙突の間の煙道に詰まっていた まだ柔らかいタールの塊です。 |

煙突に着いたタール滓も取り、 3時のお茶にしました。 |

1号窯不調の原因は、煙突と煙道の詰まりでした。

炭焼窯から煙突までの煙道の下部にタールが溜まって空気の流れを細くし、

煙突の壁にもスカスカになった焦げたタール滓が付いていました。

毎回きちんと窯と煙突を掃除する大切さを身をもって教わった一日でした。

1窯分無駄になり、高い授業料?になりました。

八木様、今回もお手伝いありがとうございました。

平成20年1月27日 炭焼体験教室

平成20年最初の体験者は牧之原市中のご家族です。

天気予報では快晴のはずが本降りとなり、とても寒い一日でしたが、

大塚様一家のパワーで楽しい一日となりました。

とても寒い朝なので まずはたき火で体を温めました。 |

十分暖まってから1号窯の 窯出しをしました。 |

炭は竹炭、割らずにそのまま入れて 1月22日に焼きました。 |

火を止めてから4日たっていますが、 窯の中はとてもあったかでした。 |

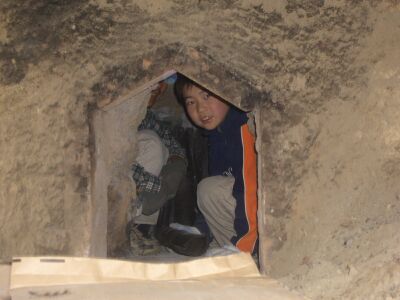

窯の中にはお兄ちゃんが助手に なり静かに手伝ってもらいました。 |

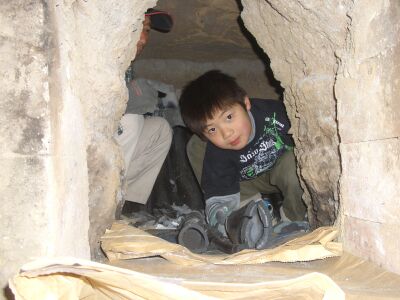

やっぱり弟も入りたくなって そっと静かにお手伝いをしました。 |

割れていない炭も結構あって まあまあの出来でした。 |

竹炭はていねいに袋に詰めました。 いつも家族で一緒の仕事です。 |

お土産の一袋は皆さんで相談して 決めて下さいね。 |

次は竹割です。 お父さん、一人じゃ大変でしょう。 |

えいっやっと、一人でも出来ますよ。 こうやって全体重をかけてやれば |

でもやっぱり二人の方が楽ですね。 こうやって息を合わせてやれば |

割った竹の節取りは子供の仕事 このナタさばきはただ者じゃないな。 |

今回の助っ人、八木様が ちょいとしたこつを教えてくれました。 |

二人が節を取った竹を炭焼窯に 入れやすいように縛ります。 |

高速カッターで次々と切られる竹、 仕事はたんとありますよ。 |

こちらは薪割りの準備をしています。 仕事に不足はさせません。 |

縛った竹をお母さんと運びます。 次はどんな仕事かな? |

のこぎりで炭材の準備をします。 慣れるまで大変でした。 |

やっぱりお兄ちゃん、力も有ります。 頼もしそうに見るお父さん。 |

家族全員の期待を一身に背負って 7本目(?)に挑戦します。 |

皆さんよく働いたのでここで 一服、動かないとやっぱり寒いね。 |

会長差し入れのもちを七輪で 焼きます。炭焼はなぜかおいしい。 |

炭焼き師匠、大石様差し入れの ネギを炭火で焼きました。うまい! |

休憩の後はちょっと散歩です。 何かありそうな山ですね。 |

掘ってみたらカブトムシの幼虫でした。 10匹ほどゲットして飼育に挑戦だ。 |

薪割り中に冷たい雨になりました。 屋根の下の昼食は「おでん」です。 |

お母さんおいしいね。 寒い時は暖かい食事が一番ですね。 |

年配の人は、火のそばが一番。 たき火が一番のご馳走です。 |

食事の後は炭焼窯へ立て込み、 炭の材料を詰め込みます。 |

立て込みを兄弟に手伝ってもらい、 最後の方は寝ころんで入れています。 |

重そうな木を運んできました。 これは次回の分になりそうです。 |

煙突を立ててから火を付けました。 お父さんが頑張っています。 |

炭焼の火は暖かくって気持ちいい、 こんな仕事ばかりなら楽しいね。 |

竹を整理して下さるお母さん。 雨の中、ありがとうございました。 |

最後に記念の撮影です。 よく来てくれました。また来てね。 |

例年以上の寒さの中、元気な子供達が炭焼き体験に来てくれました。

子供と一緒に張り切るお父さんと、いつも子供を優しく見守るお母さん。

桜会の会員も一日楽しい時間を過ごす事が出来ました。

ただ残念な事が一つ、薪割りを一緒になって楽しんだため写真を取り忘れてしまいました。

平成19年12月16日 炭焼窯の見学

牧之原市シルバー人材センター竹炭班の皆様の見学です。

竹炭を専門にドラム缶窯で焼いているメンバーの方々で、

本格土造りの炭焼窯の見学にいらっしゃいました。

名波班長さんと田方会長 まずは挨拶から |

竹炭の「燻煙熱処理」について いろいろ質問がありました。 |

木酢液の処理について いろいろ教えて頂きました。 |

木酢液の採集装置と 設置方法も熱心に見学 |

自作の道具で竹を実際に 割って説明しました。 |

本命の炭焼窯は中に入って しっかり調査しました。 |

お互いに炭を焼いている 同志、話も弾みます。 |

炭の焼け具合のチェック やはりドラム缶とは違う? |

1時間の予定が30分オーバー どちらも勉強になりました。 |

午前10時から話し始めて、あっという間に1時間30分が過ぎました。

同じ炭焼仲間、共通する問題点が多く、非常に参考になりました。

11時30分に解散となりましたが、5分後に参加予定の女性会員2名が来られました。

平成19年12月2日の炭焼体験教室

またまた八木様がやってきてくれました。

前回焼いた炭を出します。どんな具合に焼けていますやら?

やはり灰を被っています。 空気が少し入ったかな。 |

竹炭は割れもなく焼けました。 「燻煙熱処理」の成果かしら? |

良い材料を奥に入れたので 木炭もうまく焼けました。 |

どんどん外に出します。 桜会の会長もお手伝い。 |

全部出したら保管の為 袋にしまっておきます。 |

お昼はみんなで会食です。 今回は豚汁と生姜の佃煮です。 |

大きい方の2号窯で炭焼です。 焚きつけも八木様にお願いしました。 |

10時頃から加熱して 4時間以上、焚き口閉鎖です。 |

手際よく煉瓦を積みます。あと少しで 完成、これも八木様の仕事でした。 |

焚き口閉鎖後、焚きつけの材料を整理して午後3時頃解散しました。

平成19年11月4日の炭焼体験教室

静岡県「秋の森づくり県民大作戦」、時ヶ谷桜会の2回目です。

前回参加の八木様が今回も参加されます。やはり焼具合が気になりますか?

結構灰を被っています。 精錬時間が長すぎたかな。 |

今回は、立込をお願いしました。 窯の中は暗く、暑く大変です。 |

立込のお手伝いは杉山会員 太いの、短いの、次々と渡します。 |

点火です。これもお願いしました。 順調に燃えだすまでは苦労します。 |

良く燃えるように風送り 今度大うちわを作りましょう。 |

お昼のおかずは炭焼サンマ ちょっとした贅沢ですね? |

午後1時40分、焚き口閉鎖 熱いレンガ積みもお願いしました。 |

一段落したのでお茶の時間 炭、竹、農作業等話が弾みます。 |

次回窯詰めの為の炭材整理 炭材の準備もしました。 |

焚き口閉鎖後、お茶で一服してから少しお話しして、午後3時頃解散しました。

平成19年10月21日の炭焼体験教室

静岡県「秋の森づくり県民大作戦」が始まり、時ヶ谷桜会の初日です。

参加第一号のお客様をお迎えして炭焼体験教室を行いました。

炭焼びよりの晴天です。 まずは炭出しから始めます。 |

炭の山が出きていきます。 通りがかった人も珍しそうに見物 |

これは庭木の槇の木ですが あまり良い炭にはなりません。 |

樫などの重量感のある炭は 堅く締まっていて良い音がします。 |

これで全部です。 今回は120キロぐらいかな。 |

次は窯の掃除、底に敷いた 竹もクズ炭も全部出します。 |

次は立込です。奥の方には 上等の炭材を入れます。 |

点火して順調に火がついたら 次の炭材の準備、竹割です。 |

こちらでは燻り竹の加工中。 ボランティアで苔玉の受皿作りです。 |

前は竹の節取りと竹の結束中、 後ろは焚き口閉鎖用粘土の準備 |

煙も黄肌煙になってきました。 そろそろ焚き口を閉めます。 |

コスモスの揺れる秋空の元 のんびり炭焼体験の一日でした。 |

焚き口閉鎖後、いろいろおしゃべりをしてから、お客様に炭、木酢液、燻り竹をお渡しして午後3時頃解散しました。

平成19年1月28日の炭焼体験教室

炭焼窯の案内 炭焼窯の案内をたてました。 |

駐車場の案内 駐車場の案内もたてました。 |

竹割り 炭にする竹を割ります。力仕事です。 |

竹の節取り1 子供も沢山参加しています。 |

竹の節取り2 お父さんと一緒です。 |

竹の節取り3 この子は一人でだいじょうぶ? |

竹を束ねる お母さんを手伝って竹を集めます。 |

炭出し 前回焼いた炭を出します。 |

炭の整理、長い炭と 短い炭を分けて袋に入れます。 |

炭材の立て込み1 みんなお手伝い。とても重たいね。 |

さっき縛った竹も入れます。 隣は機械で薪割りです。 |

窯の口で点火 一杯になったら火を付けました。 |

ちょいと体験 大きなのこぎりで玉切りです。 |

炭化の始まり 煙突からもくもくと煙が出てきました。 |

焚き口封鎖、点火してから4時間、 炭化開始で焚き口を封鎖しました。 |

翌日(1月29日)の昼近く 煙の色が青くなりました。 |

精錬開始後、しばらくすると 炭材が真っ赤になります。 |

窯止めは、最後に土を盛って 完全に空気を遮断します。 |