位置決め 今の炭焼き窯の隣に造ります。 |

窯を埋める土台づくり 重機で炭窯の位置に土盛り |

窯用穴堀 炭窯全体が入る穴を掘ります。 |

窯用土運搬1 炭窯に適した土をダンプで運びます。 |

窯用土運搬2 ダンプ2台で何度も運びました。 |

排水管埋設 炭窯に配水用パイプを埋設します。 |

窯突き1 窯の壁部分を何度も突き固めます。 |

横6尺・縦8尺・深さ4尺の大きさです。 12月18日はここまでの作業でした。 |

平成18年12月23日 梁を支える柱を壁に沿って並べます |

天井造り準備です 微妙なカーブの梁を載せます。 |

天井に土を載せ、突き固めても 耐えられる強さにします。 |

天井造り準備は ほぼ、完成です。 |

8名で半日かかりました。 12月23日はここまでの作業でした。 |

平成19年1月7日 土ふるい用の機械を運んで設置 |

ふるい機に土を載せます。 載せすぎず、ほぐして載せます。 |

ほぐれた土を掻き出します。 土は、近くで取れる粘土です。 |

土に石灰と水分を加え うまく固まるようにします。 |

混ぜて調整した土を運びます。 天井の厚さは21センチです。 |

午後から8名で半日かかりました。 1月7日はここまでの作業でした。 |

平成19年1月8日 気分転換の土突きです。 |

「かけや」と専用の道具で みんなでたたきました。 |

どんどん突きます。 いやになった頃やっと終わりました。 |

天井突きが終わったら 石灰を混ぜて土を天井に塗ります。 |

10人で午前中かかりました。 天井の完成です。 |

屋根を作るため丸太を組み 番線で縛ります。 |

波板トタンをはっていきます。 簡単そうで大変な作業です。 |

協力して釘を打ちます。 |

地面すれすれで取付は大変でした。 6メートルほどの雨樋をつけました。 |

屋根完成記念写真 1月8日の作業はここまで | |

平成19年1月13日 乾いた天井にひびです。 |

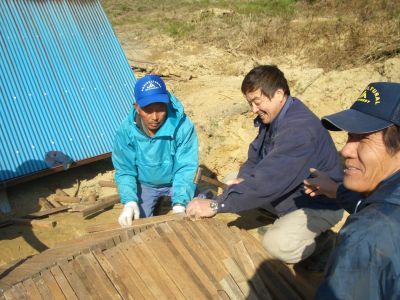

窯の入口を掘っています。 案外簡単に掘れます。 |

内部乾燥のため柱を撤去します。 窯底に食い込んだ柱は大変です。 |

窯の入り口から外に出します。 湿気で柱がぬれています。 |

柱を撤去した窯の内部です。 湿度が高く汗だくになります。 |

ひび割れ補修 煙突用の穴を仕上げました。 |

平成19年3月21日 入り口をレンガで仕上げます。 |

まず1段目、少し外へ傾けて レンガは粘土でつなぎます。 |

4段積み上げ、天井は傾けて 隙間を詰めてできあがり |

平成19年2月17日 雨天作業用の屋根の線引きです。 |

炭焼き窯1号と2号の前に 屋根をつけます。 |

柱の位置を決め 仮杭を打ちます。 |

柱を埋め込むための穴を掘ります。 バックホーの力を借りて荒堀です。 |

ここはバックホーの一人舞台です。 |

全部で9カ所の穴を仕上げます。 人力で仕上げます。 |

柱は廃棄した電柱です。 資材の有効活用です。 |

柱が重く簡単な様ですが大変です。 左右、角度等を見ながら立てます。 |

雨が降り始め、急ぎます。 安全第一、濡れてくると危険です。 |

9本の柱を立てました。 倒れないように止めておきます。 |

9名で朝から3時まで 2月17日はここまでの作業でした。 |

平成19年2月24日、8名で8時から 柱を所定の高さにレベルで測定 |

脚立の上でチェーンソーを使い水平 棟梁の出番、素人にはできません。 |

柱に載せる梁に穴を開けます。 梁は有線放送の廃鉄管支柱です。 |

羽子板ボルトで柱に固定します。 人力で上げるのは大変です。 |

梁と梁をつなぎ止める為の穴あけ 発電機で電動ドリルを2台使います。 |

両脇に2本、中に6本を載せてます。 高所作業で穴合わせが大変でした。 |

作業場所の南側からの遠景です。 炭焼き小屋が隠れてしまいます。 |

北側からの遠景です。 炭焼き小屋の南側に建てています。 |

ちょっと一服 寒いときの休憩は焚き火が一番です。 |

大勢が上に上がって垂木上げ トタン板を止める垂木を上げます。 |

垂木を鉄柱にタッピングで止めます。 あらかじめドリルで下穴を開けました。 |

共同作業で垂木を繋ぎました。 8時〜5時まで、2月24日はここまで |

平成19年2月25日、8時から7名で トタン屋根の墨入れは棟梁の仕事。 |

6尺、9尺の波板を上げます。 風も穏やかで仕事日和でした。 |

傘釘を打ちます。波板にかぶせと すくいの2種類がありました。 |

同時並行で風よけをつけます。 ここは西風か強く重宝します。 |

雨樋もつけます。 今日は若手が応援にきました。 |

物置も造ってしまいます。 残り物や廃棄前のものも利用します。 |

風よけの次は軒を造ります。 素人にはビックリの構造です。 |

物置の周りにトタンを貼ります。 古トタンなので切り貼りします。 |

軒のトタンもいろいろです。 お金が貯まったら新品にします。 |

軒の西側です。パッチワークの 様だと誰かが言いました。 |

物置も完成です。 格段の作業環境になりました。 |

今日も7名で5時までの作業でした。 作業場造りも一応これで終わりです。 |