煙の酸でボロボロです。 |

プラスチックの波板で補修。 |

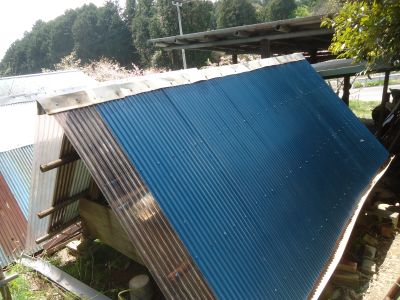

このような状況です。 |

片側のトタンを外しました。 |

丸太を組んで作ってあります。 |

両側のトタンを外しました。 |

4月2日、 柱が腐っていました。 |

濡れないようにブロックを。 |

全部で6箇所です。 |

4月6日、トタンを張りました。 |

6尺のトタンですが足りません。 |

ポリの波板を継ぎ足しました。 |

|

|

|

4月9日、窯の修理開始。 |

壁や天井を崩します。 |

土のう袋で保管します。 |

4月12日、天井を崩しました。 |

厚みはおよそ10センチ。 |

ここも同じようです。 |

穴の空いた方は5センチ。 |

天井を更に崩しました。 |

壁の上端が出ました。 |

4/21、前回修理した壁です。 |

この耐火レンガを再利用。 |

50個以上ありました。 |

土のう袋も80枚弱使いました。 |

レンガをこの形で使います。 |

入口に向かってこんな形です。 |

新しい粘土を篩ってきれいに。 |

半分は使った窯の土を使います。 |

捏ねた土をレンガに載せて。 |

またその上にレンガを載せて。 |

丈夫な壁を作ります。5月16日 |

2号窯の天井が落ちました。18日 |

まずは1号窯から直します。 |

今4段目を積んでいます。 |

新たに土を篩って準備。5月22日 |

石灰も少し入れて。 |

5段目を積みます。5月26日 |

入り口に向けて。 |

6段目を積んでいます。6月1日 |

壁の最上段になります。 |

湿った土を乾燥させてから |

篩います。6月5日 |

いよいよ左側の壁、完成。 |

土が大量に必要でした。6月9日 |

右3段目を積みます。6月13日 |

右6段目を積みます。6月25日 |

あと、1段積むかどうか思案中。 |

レンガはなしにしました。7月1日 |

こんな感じになりました。 |

左側も積直しをしました。7月7日 |

垂直に積めなかったためです。 |

右側に取り掛かりました。 |

少ししか積めません。7月18日 |

畑仕事の合間の仕事。8月3日 |

熱中症に気をつけて。 |

無理なく進めています。 |

あと少しで釜の淵完了。8月7日 |

8月中に壁を作る予定。 |

出入り口の作業にかかります。 |

出入り口の壁作り。8月20日 |

|

|

入り口の仕上げ。8月26日 |

天井を突くときの支え。 |

壁づくりの完成。 |

窯に竹を詰めました。12月17日 |

天井を突くときの土台です。 |

天井を固めるのに必要です。 |

3月1日、竹の上に丸太を置いて。 |

木の枝を置いて打ち付けました。 |

自然なカーブになるように |

上部は薄くカットして |

下部もカットして釘止め。 |

これぐらいでしょうか。 |

篩に穴が空きました。 |

新たに篩を作りました。 |

あとは土を篩って準備するだけ。 |

土を運ぶ、約80kg。4月12日 |