| 音速の測定のいろいろ(課題及び問題) | ||||||

| 中学校での音の速さの測定については、さまざまな方法が提案され実施されているが、学校現場や授業場所・授業形態でかなりの制約を受けており、必ずしもねらい通りの結果が得られていないの実情である。 そこで、中学校で行えるいろいろな測定方法について検討してみた。 |

||||||

| Ⅰ 学習指導要領上での扱いと問題 | ||||||

|

||||||

| さらに、解説書では、 | ||||||

|

||||||

| そして、 | ||||||

|

||||||

| ◆課題及び問題 | ||||||

| ① | 実験することになっているが → 教科書は、説明実験にとどまっている。 | |||||

| → 学校では、生徒実験としては、やりにくい実験で、 教師実験となるが、それも行われていないのが現状である。 |

||||||

| ② | 授業の展開は、教師の説明だけの授業になりがちになる。 |  |

||||

| しかし、次のような展開が、現実的であろう。 | ||||||

| 子供の体験の確認 → 測定方法を提示して教師実験(音速の測定) | ||||||

| ※すべての教科書で、子供の体験として、雷の光と音の遅れを扱っているが、 「雷は、光と音が同時に出ている」という確認がない。 これは、花火の打ち上げの例でも同じで、確認されていない。 |

||||||

| ③ | 中学校では、気柱共鳴やオシロスコープの使用は無理である。 | |||||

| ④ | 時間の測定には、1/1000秒計のストップウォッチが必要。 | |||||

| Ⅱ 測定のいろいろ | ||||||

| 1 光の速さと音の速さとの差を計測する方法 |  |

|||||

| A 雷の光と音 | ||||||

| ×授業の時間中には、実際に計測できない。 | ||||||

| △光と雷の到達に、ずれがあることはわかる。 → 光の方が速い | ||||||

| ○子供の体験(音に速さがある)の確認にはよい。 | ||||||

| △VTRにもとりにくい。・・・発生方向が予測できない。 | ||||||

| ×雷までの距離が測れない、わからない。 | ||||||

| B 打ち上げ花火ようすをVTRカメラで撮影する | ||||||

| ×授業の時間中には、実際に計測できない。 | ||||||

| △花火の光と音の到達に、ずれがあることはわかる。 → 光の方が速い | ||||||

| ○子供の体験(音に速さがある)の確認にはよい。 | ||||||

| △VTRにはとれるが、むずかしい。 | ||||||

| ×花火が爆発した位置(上空)までの距離が測れない、わからない。 | ||||||

| C 陸上競技のスタートピストルを使って、発生する光と音で実測する。 | ||||||

| → 運動場に100mの長さをとり、ピストルからでる光でスタートボタンを押し、音が聞こえたら、ストップボタンを押して、その時間から、音の速さを計算する。 | ||||||

| ×直線で、100mとれる運動場は少ない。 | ||||||

| ×100mぐらいでは、ストップウォッチのON、OFFは、非常にむずかしい。 | ||||||

| ×実験者が2人だけになりがちで、屋外授業では、他の生徒は、遊びがち。 | ||||||

| 2 音のずれ(2点間を進む音の速さ)を計測する方法 | ||||||

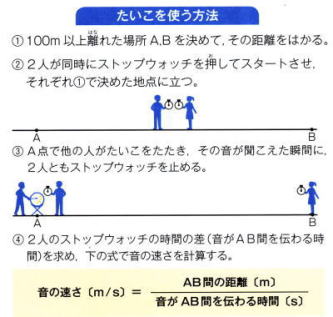

| D 2つのストップウォッチを使い、たいこの音が聞こえた時の時間の差を測定する方法(下図) | ||||||

| → Cの方法の変形である。 |  |

|||||

| ○2点の時間のずれから、音速を計算することは、生徒に理解されやすい。 | ||||||

| ×直線で、100mとれる運動場は少ない。 | ||||||

| △Cの方法より確実だが、同時にストップウォッチを押すには、練習がいる。 | ||||||

| ×実験者が3人だけになりがちで、屋外授業では、他の生徒は、遊びがち。 | ||||||

| E 人がストップウォッチを代わりに、音をマイク(音センサー)で受け、ストップウォッチ(1/1000秒計)で、時間を測定する。 | ||||||

| ○2点間の時間から、音速を計算することは、生徒に理解されやすい。 | ||||||

| △Dの方法より確実だが、特別な装置が必要である。 | ||||||

| △市販されている装置もあるが、確実なものはなく、実験室で可能な距離の4mぐらいの短い距離でできるは少ない。 | ||||||

| ○次のものは、よいと思われる。 |

||||||