| 温度計についての知識(特にガラス製温度計) | |||

| 理科の観察実験には、温度計は、基本的な測定器具であるが、温度計についての知識は薄弱で、そのために起こる誤解や問題がいろいろある。 | |||

| 1 まず、はじめに ――― 学校における温度計の取り汲い上の留意点 | |||

| 一般的に知られている温度計の正しい使い方などは、ここでは省略し、あまり知られていないことを概略あげておく。 | |||

| ① | アルコール温度計と言っているが、アルコールではなく、白灯油が中に入っている。 | ||

| ② | 赤い色の白灯油と、主に写真現像の暗室用の青い色の白灯油がある。 | ||

| ③ | 200℃まで測定できる温度計には、沸点が高い軽油が入っている。 ※ アルコールを使っていないのに、どうしてこのような名前が付いたのかはわからない。 |

||

| ④ | 精度は、JIS規格で、刻んである最小目盛りの±2目盛り以内と決まっている。 つまり、アルコール温度計も水銀温度計も、一目盛りが1℃タイプなら±2℃以内の精度を保っている。実際は、±1℃以内で出荷されている。 |

||

| ⑤ | 浸没線付温度計の利用も考えたい。 | ||

| ⑥ | 腐蝕目盛の温度計でなく、印刷目盛の温度計を購入したい。 ――→ 目盛のスミ落ちがない |

||

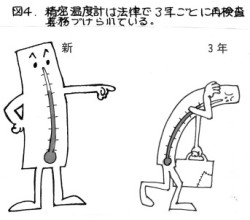

| ⑦ | 温度計は、ガラスの経年変化があるので、3年ぐらいで買替えるか、再検査をしなければならない。(精密測定の場合) | ||

| ⑧ | 温度計の液糸が途中で切れたとき、アルコール温度計は、軽くたたく。 水銀温度計は、ドライアイスを使って直せる。 |

||

| ⑨ | 赤い液の温度計は、紫外線に弱いので、屋外での使用はさけたい。 ――→ 青い液の温度計を'使用する. |

||

| 2 浸線(浸没線)付温度計の浸没条件による分類 | |||

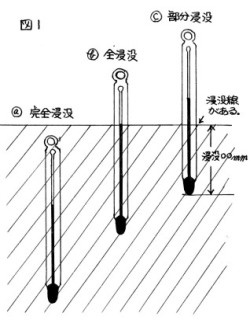

| ガラス製温度計で、温度を測る場合に、球部下端から温度計のどの位置までを測る温度に保つかの浸没の条件は、通常その位置の違いにより、温度計の示度に違いを生じるので、使用上とくに注意する必要がある。 |  |

||

| ◆ | 分類 | ||

| a 完全浸没(図1のa) | |||

| 温度計の球下端より、温度計上端までの温度計全体を測る温度に保つ状態をいう。 (例)気温を測る板付温度計 |

|||

| b 全浸没(図1のb) | |||

| 球下端より感温液柱頭部(水銀などの柱頭部)までの感温液全体を測る温度に保つ状態をいう。 (例)浸没線のない一般の温度計は、この状態で測らなければならない。 |

|||

|

c 部分浸没(図1のc) ―― 浸没線付温度計(水銀温度計のみ) |

|||

| 温度計を球下端より、ある距離までの部分を測る温度に保ち、感温液柱の一部を露出した状態をいう。 ※ 浸没する距離は、浸没○○mmと表すか、あるいは、温度計にその位置を線で刻み、「浸」または「没」と書いてある場合もある。 |

|||

| 3 補正(使い方の誤差) | |||

| 精密な測定値が必要な場合は、浸没のさせ方による誤差を補正しなければならないが、ここでは省略する。 | |||

| 4 その他、ガラス製温度計の示度に関連する事項 | |||

|

|||

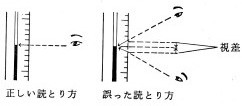

| (1) 視差 | |||

| とくに説明をしなくてもわかっていることであるが、目盛面と直角の方向から見ないと、その目の位置によって、示度の読み取りが違ってくる。 | |||

| (2) 零点降下 ――― 精密な測定以外は、無視してよい。 |

|||

| ガラス製温度計を高い温度で便用しに直後に、低い温度を測ると、その目盛が一時的に狂って、水銀柱頭の位置が、その使用前の位置より下方に位置する規象である。 つまり、例えば、温度計の氷点(0℃)を調べた後、これを高温にし、再び氷点を調べると、氷点の示度は、前より低くなっている。これは、高温度で膨張した温度計の球部が、冷却されても すぐにはもとの容積に収縮しないためである。 このような一時的に降下したものを、そのままにしておくと、数日後(3~4日)には、最初の示度にもどっている。この現象を零点降下の回復と称し、この日数が短いものほど、精密測定に適している。 温度計を100℃に30分間保ち、すぐに氷点を調べたときの氷点の示度の下がりを零点降下常数とよび、温度計に使用しているガラスの材質に起因する。 ※普通、学校で使用する温度計の零点降下常数は、0.04~0.08℃である。 また、回榎には、4~7日を必要とする。 |

|||

|

|||

| (3) 経年変化 ――― (零点上昇) | |||

| 温度計の材料であるガラスは、年月が経つと次第に収縮する性質をもっている。したがって、長年使っていると、温度計の球部に入っている感温液が上部の毛細管へ押し上られ、示度が高くなってしまう。 経年変化の示度の上がり方は、はじめは大きく、その後、だんだん小さくなっていく。また、使用温度が高いほど、変化の仕方もはやい。 |

|||

| (4) 遅れ | |||

| 測ろうとするものの中に温度計を入れたとき、温度計はすぐには正しい示度を示さず、ある時間がかかってはじめて正しい示度になる。 | |||

| この時間の遅れは、温度計の構造、感温液の種類、使用の状態などにによって異なる。 例えば、感温液が有機液体(白灯油など)のものは、水銀のものより遅れが大きい。これは、有機液体は、表面張力が小さく、管壁を濡らしながら移動するためである。 |

|||

| (5) 圧力の影響 ――― 学校では、あまり問題にしなくてよい。 | |||

| 一般に、ガラス製温度計は、球部を下にしに直立の状態で目盛定めがされている。 したがって、これを横にして使用したとき、球部が受ける内部の圧力が減少するので、示度が高くなる。この影響は感温液柱が長くなるほど大きい。 通常の温度計では、1mmHgの圧力変化に対して、示度の変化は、0.0001℃程度であるという。 |

|||

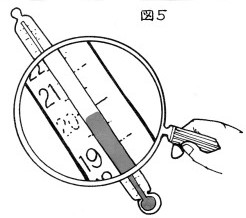

| 5 | 温度計の示度を最小目盛の1/10まで読むことは、正確さの問題では、あまリ意味がない。 | ||

| 学校では、示度を最小目盛の1/10まで読むことを指導するが、誤差から考えると、ほとんど無意味であることの根拠を次にあげておく。 | |||

| ① | ガラス製温度計の目盛付けは、目盛範囲のうちから、数ヶ所の基点を温度基準器を用いて目盛をつける温度計に印をつけ、その数ゲ所の基点の間を等間隔に分割して目盛付けを行う。 したがって、基点以外は、測定してつけた目盛でなく、すでにそれが目分量である。目分量の1/10を、さらに目分量で読むことに意味はない。 普通、学校で用いられている -20~100℃の温度計の基点は、0℃と、40℃と、80℃の3ヶ所であり、良いものでも、0、30、60、90℃ の4ヶ所である。 |

||

| ② | 公差(器差)は、最小目盛の巾だけ許容されている。 つまり、1度目盛の巾の温度計は、100℃のものを測定したときでも、99℃か、101℃の示度となってもよい。 |

||

| ③ | 白灯油の膨張は、水銀より、温度によるバラツキが大きい。 | ||

| ④ | 浸没のさせ方から起こる誤差 | ||

| 6 目盛のスミ落ちについて ――― 印刷目盛は、消えにくい | |||

| 温度計は、有機液体、酸、アルカリなどに浸して使うことが 多いが、腐蝕目盛に用いている塗料は、何回かそれらの液体に浸しているうちに劣化し、剥落してしまう。その場合、黒色の樹脂塗料などをすり込み、目盛以外の塗料を拭き取れば、元通りに使えるようになる。 市販されている温度計の印刷目盛は、金属顔料中の銀、および銅イオンを熱処i哩によってガラスの表面のアルカリイオンと置換反応を起こさせて着色させるもので、処理後のガラスの表面には凹凸がなく、またフッ化水素酸、濃アルカリ等のように、ガラスの表面を溶かす物質以外に対しては安全であり、耐薬品性、耐高熱性が高い。 |

|

||

| 7 温度計の液糸が、途中で切れてしまったらどうするか | |||

|

|||

| ① | 簡単な方法としては、ゴム板など柔らかいものの上に、球部を下にして温度計を立て、軽く垂直にトントンとたたく。 | ||

| ② | それでも直らないときは、ぬるま湯に感温部の一部を浸し、弱火で加熱して、切れた液糸の先を上部のタンク室に押しあげてつなぐ。 ※ただし、この場合、あまり急激に高温にすると、タンク室に液が充満し、温度計内の液圧が異常に高くなり、破損する。 |

||

| ③ | 感温液が水銀の場合は、上記の①、②の方法では無狸であり、また、直したとしても、すぐにまた切れてしまうので、ドライアイスを使う。 | ||

| 粉末にしたドライアイスの中に浸すと、水銀の液糸は全部球部に入ります。(凝固してしまう) ドライアイスが完全にとけてから常温に戻るまで放置すれば、液糸はつながる。 |

|||

| 8 屋外では、青液の湿度計を使う ――― 赤液は紫外線に弱い | |||

| 赤液に使う染料は、太陽光線(紫外線)を浴びると裾色する欠点を持っているので、赤液の温度計を紫外線の強い屋外で使うことはさけたい。 さらに、温度計のガラス自体が太陽光線を通しやすく、温度計の表面を通っに光線は、レンズと同じ作用で、中心の毛細管に集まるので、液糸の褪色はますます促される。 青色は紫外線に強く、褪せる心配がない。 |

|

||