| おきあがりこぼし |

|

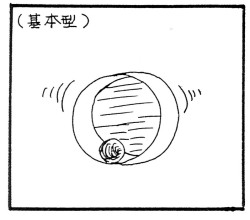

あきかんの中におもりをつけて、左右に傾けたり、ゆらしたり、ひっくり返しても、もとのような状態に戻る様子を楽しむものである。原名は、「起き上がり小法師」(おきあがりこぼうし)である。

だるまや、卵形のものが、幼児のおもちゃや民芸品の中に数多く見受けられ、日本人に古くから親しまれている。 |

|

|

| ◆しくみと動き |

|

|

○ |

転がったり、左右にゆれたりしても、必ず一定の位置に戻ることが基本である。 |

|

|

○ |

重心が低いところにあるものほど安定がよく、ゆらすと、支点は、左右に移動するが、最終的には、おもちゃの重心の真下に来てとまる。 |

|

○ |

つくりの上では、「ゆりかご」や「かんころがし」に類似しているが、おもりの数やはたらき、あるいは、求められている動き方などの点では、はっきりした違いがある。たとえば、「ゆりかご」は、揺れ続けることが生命であり、「かんころがし」は、転がり方の楽しさが生命である。そして、おきあがりこぼしは、必ず元にもどる、いわゆる復元力が生命である。 |

|

|

|

| ◆児童の自然認識 |

|

|

|

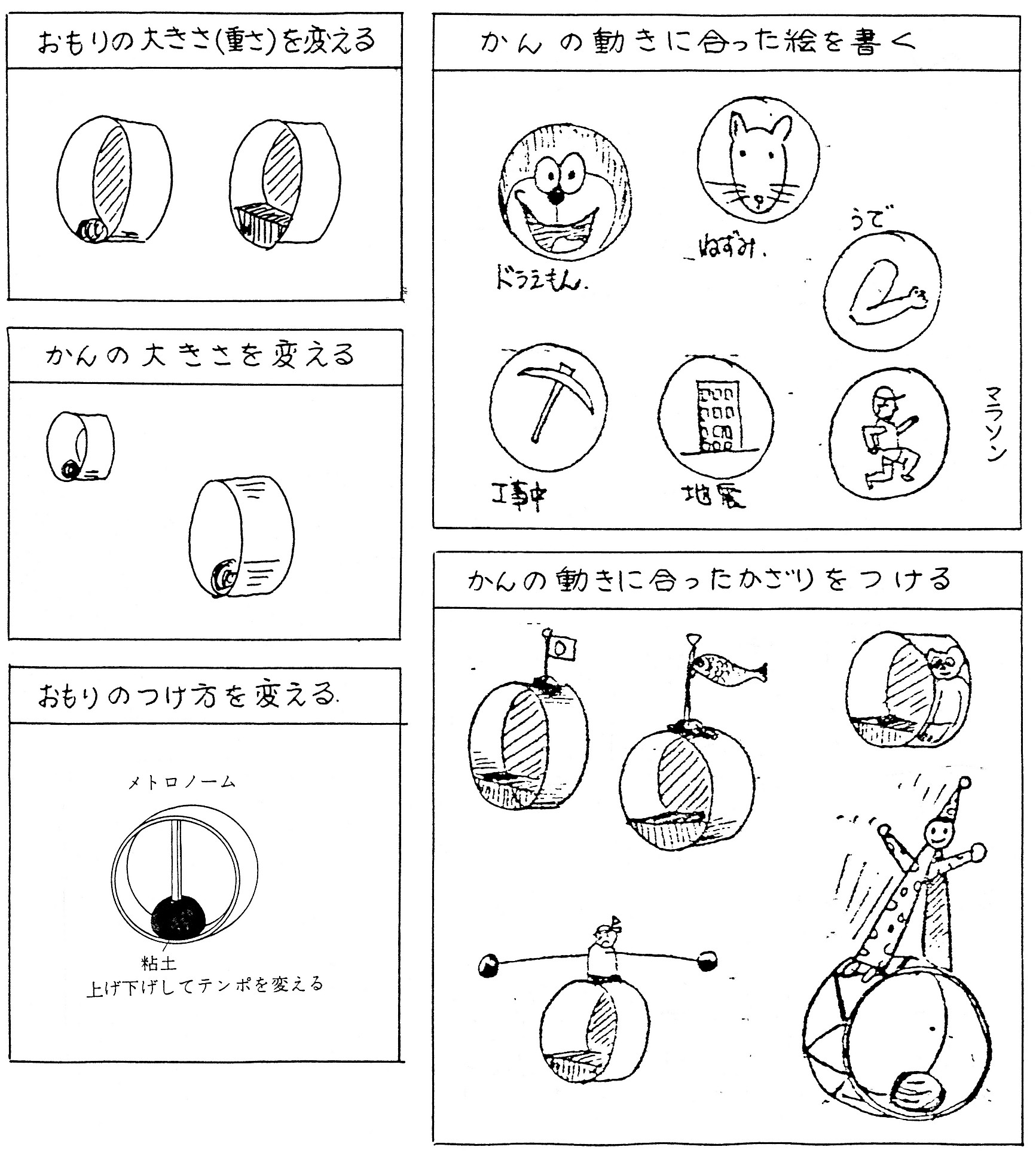

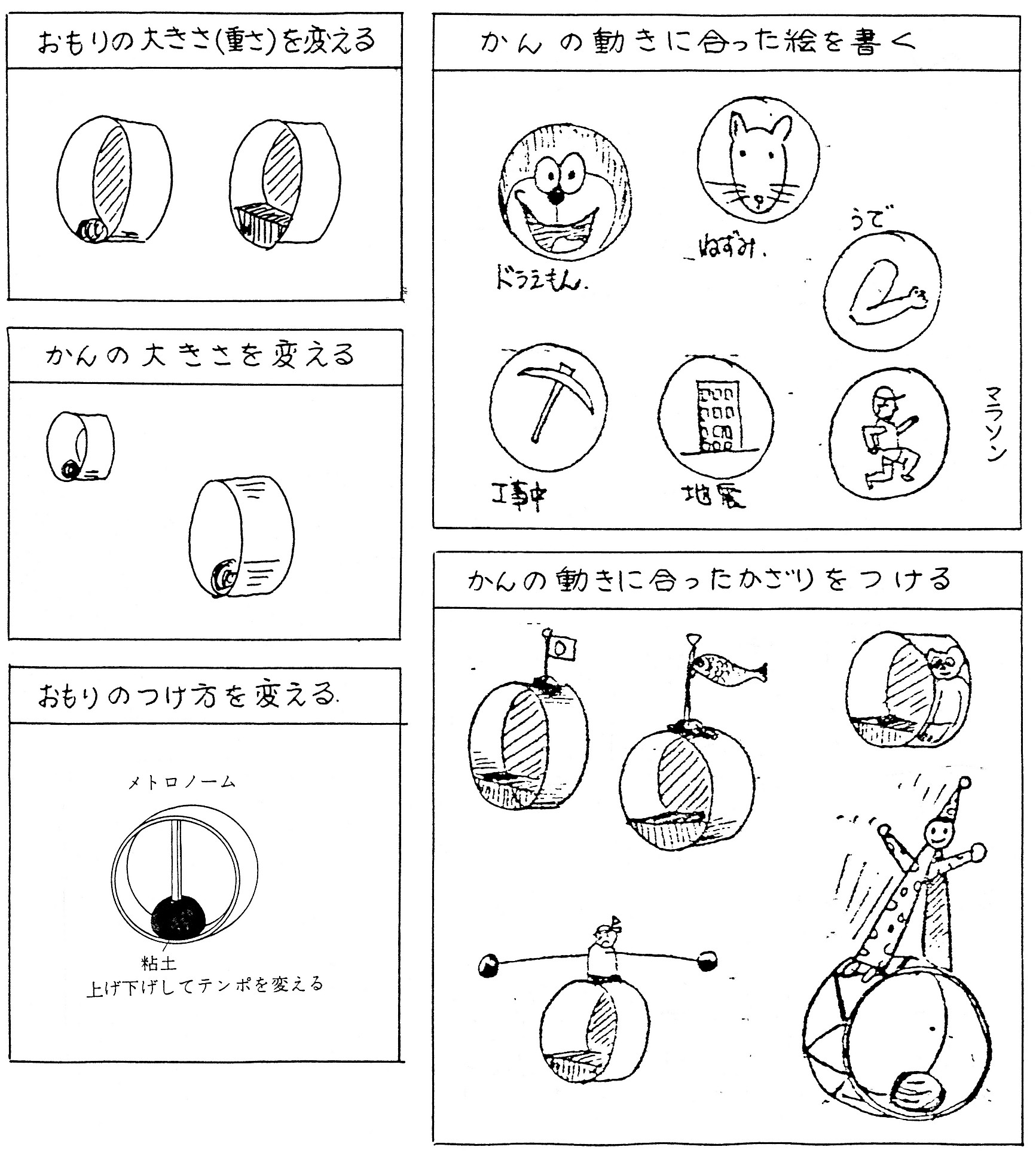

おもりの重さや位置を変えることによって、ゆれる速さや時間の長さを変わることに気付く。 |

| 1 材料と道具 |

|

|

|

あきかん(魚などの缶詰)

印画紙用芯、ガムテープの芯、厚紙 |

数種類 |

| 粘土、ビー玉、釣り用おもり |

数種類 |

| セロハンテープ |

少々 |

| 割りばし |

少々 |

|

| ABC 3段階 |

| 扱い |

作りやすさ |

A |

| 材料の入手しやすさ |

A |

| 安全性 |

A |

| 魅力 |

動きのおもしろさ |

A |

| 活動するおもしろさ |

A |

| 工夫 |

改良のしやすさ |

A |

| 発展性 |

A |

|

|

|

|

|

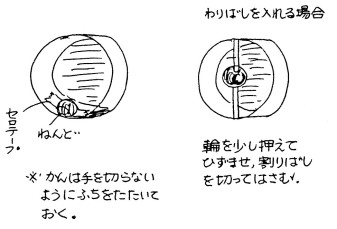

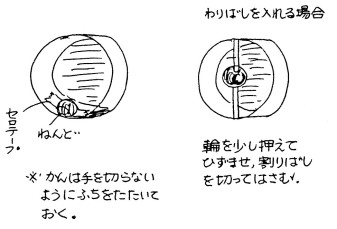

| 2 作り方 |

|

○ |

右の図のように作る。 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| 3 工夫できること |

|

|

|