| 三球儀 (月と金星の満ち欠け) | ||||||||||||||||

| 小学校では、月の動きについて学習するが、特に、満ち欠けについて、太陽・地球・月の相対的位置については学習しない。 中学校では、金星の満ち欠けについて、太陽・地球・金星の相対的位置を学習し、その学習または発展的学習として、月の満ち欠けの相対的位置について学習する。 |

||||||||||||||||

| 天体の学習において、子供が難解なことは、空間と時間の概念であるが、さらに、理解する上での座標の原点をどこにおくかで、子供はとまどう。 この学習を助けるために、三球儀などいろいろなモデルがあるが、演示実験が多いため、それを見る座標の原点は、依然として教師、つまり子供にない。 そこで、子供一人一人が手に持ち、様々な座標の原点を通して、月や金星の運動を理解できるよう三球儀を工夫してみた。 |

||||||||||||||||

| 1 工夫したところ | ||||||||||||||||

| ① | 月の太陽で明るくなる側が、太陽側になるように、太陽と月を輪ゴムを使ってつないだ。 しかし、そのために、公転する月の面が、地球に対していつも同じになるようにはなっていない。 |

|||||||||||||||

| ② | 子供が手にもっても、いろいろな方向から観察可能な大きさにした。 | |||||||||||||||

| 2 材料 | ||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

| 3 作り方 | ||||||||||||||||

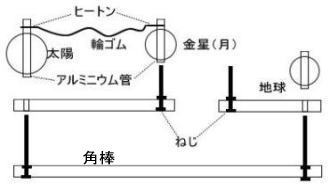

| ① | 右の図のように、3種類の角材をねじでとめる。 |  |

||||||||||||||

|

②

|

発泡スチロールの各球の中心にアルミニウム管を通す。 | |||||||||||||||

| ③ | 太陽と、金星(月としても使う)になる球にヒートン管をつける。 | |||||||||||||||

| ④ | 2本の輪ゴムの輪を切って1本とする。それを2本つなげて、太陽と金星のヒートン管にかける。 | |||||||||||||||

| 4 使い方 | ||||||||||||||||

| ① | 右の写真のように、金星に見立てた球を、太陽のまわりに回転させ、いつも地球の方から見るようにする。 |  |

|

|||||||||||||

| ② | 金星の位置によって、金星の形と見かけの大きさがわかる。 | |||||||||||||||

| ③ | 月の場合は、上の写真のように、地球のまわりに回転させる。このとき、輪ゴムの働きで、いつも月の明るい側が太陽の方へ向く。 | |||||||||||||||