| 慣性実験器(電磁石式) |

|

| 「慣性実験器」として、電磁石を利用したものは、約6万円ぐらいで市販されている。しかし、電源としては、100VACを整流し、一端コンデンサーに蓄え、それを放電する方式をとっている。走らせる台車と滑走台は、それぞれ専用となっている。ここでは、やや正確さに欠けるが、生徒が普段使用する「力学台車」にセットして、手軽にできるような工夫してみた。 |

|

|

|

|

| 1 問題点と工夫 |

| ① |

打ち上げる玉は、普通、鉄が封入されたプラスチック球であるが、かなりの電圧と電流が必要となり、また、危険である。ここでは、ネオジウム磁石球を使用する。 |

| ② |

コイルに電流を瞬間的に流したときの磁界によって、磁石球がコイル内に引き寄せられ、その勢いでコイルの反対側(上)から飛び出す。このとき、磁石球のスタート時の磁力の向きが、いつも同じになるようにする工夫が必要である。 |

| ③ |

コイルに電流を瞬間的に流し、そして、瞬間的に切れる工夫をしないと、磁石球は高く上がらない。 |

| ④ |

磁石球が回転すると、飛び出してから、野球のカーブと同じで、やや曲線を描いてしまう。なかなかこれを防ぐ方法が見あたらない。球を使わず、棒状の磁石を使うのも1つの方法かも知れない。 |

| |

※球の場合は、受け皿に落ちてから、コイルの中を下に自然と落ちるが、棒状の場合は、受け皿でとまったままで、繰り返しの実験はできない。 |

|

|

|

|

| 2 材 料 |

|

| エナメル線 0.65mmφ |

|

| アクリル板 厚さ3mm(コイルのボビン用など) |

1 |

| アクリルパイプ 内径 10mmφ 長さ20cm |

1 |

| ネオジウム磁石 10mmφと8mmφ |

各1 |

| アクリル板 厚さ 3mm |

|

| プラスチックロート(受け皿) |

1 |

| リレー(オムロン LY2 DC12V) |

1 |

| 押しボタンスイッチ |

1 |

| 抵抗 200オーム 3W |

1 |

| 配線用導線、ネジ類 |

|

|

|

|

|

| 3 作り方 |

|

|

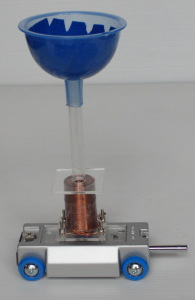

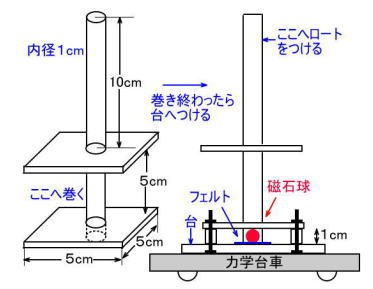

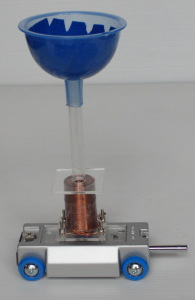

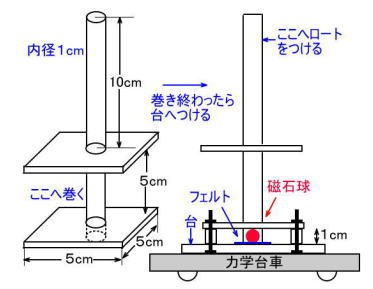

◆ボビンとコイルをつくる。 |

|

|

① |

コイルのボビンを右図のような寸法につくる。 |

| |

② |

0.65mmφのエナメル線をコイルのボビンに約600回(8段)巻く。 |

| |

③ |

巻き終わったら、台になるアクリル板に、ネジで固定する。 |

| |

|

※台の中央には、フェルトを貼る。 |

| |

④ |

そのネジを利用して、コイルの両端を半田付けし、端子にする。 |

| |

◆受け皿をつくる。 |

| |

⑤ |

リレー、押しボタンスイッチ、抵抗を使って、右下の回路図のように配線する。 |

| |

◆発射スイッチをつくる。 |

| |

⑥ |

リレー、押しボタンスイッチ、抵抗を使って、右の回路図のように配線する。 |

|

| |

|

| 4 実験の方法 |

|

| |

装置を力学台車に固定し、電源装置を用意する。 |

|

| |

① |

力学台車が静止している状態で、玉を打ち上げる。 |

|

| |

② |

力学台車を動かしながら、玉を発車する。 |

|

| |

③ |

②の状態のとき、つまり玉が空中にあるとき、力学台車を急にとめる。 |

|