| 電磁石(残留磁気を少なくする) | |||

|---|---|---|---|

| 小学校6年に「電磁石」の学習がある。エナメル線をストローに100回ほど巻き、鉄心として釘を使って電磁石を作る。その電磁石のはたらきをいろいろ調べていく学習である。 現行の指導要領では、「電流を流したとき磁石になり、電流を切ったときは磁石にならない」という、電磁石の性質の大事な部分がなくなり、「電流を流すと、磁石になる」とだけになってしまった。その理由は、鉄くぎの残留磁気が関係し、電流を切っても鉄くぎは、依然として磁石のままだからである。電磁石は、流す電流の強さや向きで、そのはたらきを変えることができることが最大の特徴であるので、「電流を切ったとき、電磁石でなくなること」、そして、「物質の中には、磁気が残る」ことを扱わないと、 目の前の現象をきちんと説明できないことになる。つまり、残留磁気の問題は避けて通れないなのである。 そこで、まずは、残留磁気が極力少ない状態で学習し、ついで残留磁気がある状況で理解を深めていくいけるよう、磁石の芯の工夫をした。 |

|||

| 1 課題点と工夫点 | |||

| 残留磁気の問題点は、次のとおりである。 | |||

| ① | 鉄くぎをガスバーナーで焼き、空気中で冷やしても、残留磁気はある。 | ||

| ② | 柵をしばる:結束なまし軟鉄線は、残留磁気が少ない。 | ||

| ③ | 電磁石に吸い付けられるもの(例えばゼムクリップ)も、一度、電磁石につくと磁化されてしまうため、クリップが磁石になってしまう。 | ||

| 2 残留磁気を少なくする方法(材料)をさがす。 | |||

| 鉄くぎはだめ、結束なまし軟鉄線がよい |  |

||

| 残留磁気を少なくするためには、焼きなました鉄をつかわなければならない。 | |||

| ① | 鉄くぎは軟鉄であるが、焼きなましが十分な軟鉄ではない。 | ||

| ② | 鉄くぎをガスバーナなどで赤熱(約800℃)させて、空気中で冷やしても焼きなましでなく、急冷になることから、むしろ焼き入れである。 | ||

| ③ | 鉄くぎを焼きなますには、ガスバーナなどで赤熱(約800℃)させたあと、電気炉などを使い、12時間ぐらいかけて徐々温度を下げていかないならない。 学校現場では、到底できない。代わりになるものを見つける。 |

|

|

| ④ | 建築現場で使用されている結束なまし軟鉄線が、比較的よい。 | ||

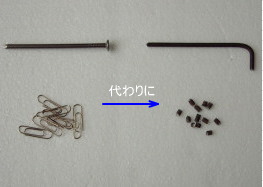

| ⑤ | 鉄心に使うだけでなく、吸い寄せられるゼムクリップの代わりとして使用する。(両方取り替えないとうまくいかない。) | ||

| 3 作り方 | |||

| ① | 上の写真のように、鉄心に使う軟鉄線は、一方をL字形にまげる。 | ||

| ② | ゼムクリップの代わりとして使用する軟鉄線は、細かく切る。 | ||