前書き

私自身VOX Cambridge 30R(シングル・スピーカー)とRT(ツイン・スピーカー)の2台を所有しているが、設計から販売までの時間的問題なのかシリアルNo600番までのチャンネル2のトーン(音色)が不評でこれ以降、抵抗、コンデンサーなど手直しが行われている。

また、アンプの高出力時(温まってくると)出力が不安定(レベルダウン)になり歪みだすという症状を全機種もっている。出力関連ではオールチューブタイプの30Wとトランジスタ・タイプのケンブリッジでは実際耳で聞いた音圧に差があり過ぎて非力過ぎるとの意見も続出。

このような噂が飛び交い短命のまま現在製造中止に追い込まれてしまっている、しかし手ごろな重さと大きさ、バランスの取れたVOX LOOK、チャンネル1のナイスなトーン、チャンネル2のゲイン・ブースターを入れた時の強力なドライブトーン、またミッド・ブースター時の過激に歪まず中域に倍音が加わった太いVOXサウンドは今だにメインアンプとして使っている人がいるのも事実である。

そこで今回、回路図、修正改造点などを集めVOX Cambridge 30R/RTをストレス無く使えるアンプにグレードアップする事にした。但し、純正部品以外のパーツを使用する為メーカー保証、その他のトラブルに於いて全て自己責任となるのでこの記載を実行しようとする方、特に自作などやった事の無い方にはお薦めいたしません。

1.高出力(アンプが温まる)際の不安定なボリュームと歪みの原因を修正

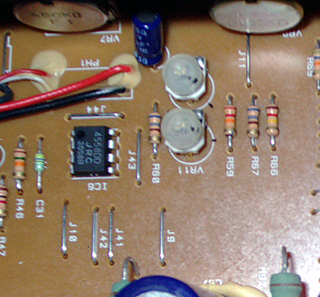

これは全ケンブリッジが抱える問題で、改造と言うより修理と言った方がいいです。ではインプットジャツク側のチャンネル1のボリユーム(VR1)からリバーブ(VR10)と基盤上チャンネル2のボリュームポット下辺りにVR11とVR12の可変抵抗あります。今回チャンネル2のボリューム(VR7)下のOptocouple(フォトカプラ)LT9914(トレモロを制御する部品)がこの問題を引き起こしている根源の為、このパーツを他のパーツと交換します。

中央のポット下がLT9914(30RTのシリアル2000番台は回路図通りにメイン基盤上カプラがある)

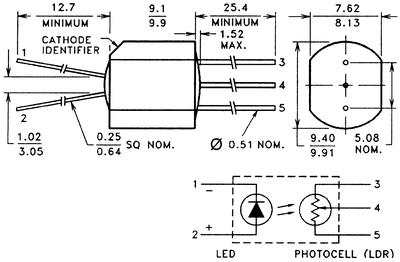

Optocouple(フォトカプラ)LT9914をVTL5C3/2(VTL5C3)に変更します。

メイン基盤上のカプラ(4足)を外して取り換えますが、極性があるので取り付け方向を間違わないように注意して下さい。

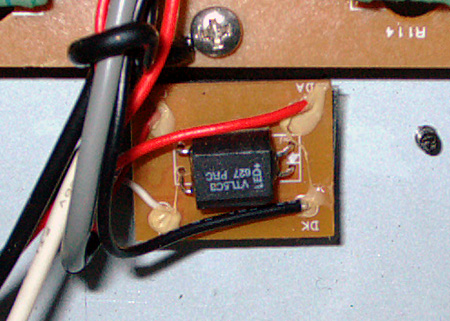

VTL5C3/2(30RTは直接メイン基盤へ、3本の真中の足は使わないので下のように折り曲げます

VTL5C3(30Rのシリアル6000番台では回路図通りでは無く、サブ基盤上にカプラがありメイン基盤から配線されていた)

まず、両面テープ で止めてあるこの基盤を下のウレタン台から剥がします。

次に基盤裏の両面テープを綺麗に取り除き、元のLT9914の4足のはんだを溶かして取りはずします。

VTL5C3/2(VTL5C3)を下記のような方向ではんだ付けし基盤裏に新し両面テープを貼り

元のとおりウレタン台に貼り付けて終了です。

次にVR11、VR12を調節しますがまず、外したアンプ部を上部2本の木ねじでキャビネットに取り付け、スピーカーケーブルとスピーカーを接続します。リアの板は外した状態で電源を入れて調節すると楽ですが、調節の際は他の部分にドライバー(金属製)が触れると大変危険なので十分注意して下さい。

回路図からするとIC6B でトレモロ回路のアウトプット関係、VR12はトレモロディープス(VR9)量関係、VR11でアンプICに送る量をコントロールしています。

調節ですが

出力が大きくスピーカーが割れるようでしたらVR11を下方向に回し、大きくしたい場合は上方向へ回してください。VR12(VR11の上)は上方向に回すとトレモロが効かなくなりローカットされた様なサウンドになります、逆に回すと効きが大きくなりまたローがのって音が前に出てきます。この2つとアンプトップのボリューム等で自分のトーンとトレモロの掛かり具合をお好みで調節(プラマイ1〜2程度に)してみてください。(下の写真のVR11などの目印はノーマル状態の位置です)

この改造は自己責任において行って下さい。

また改造後、元の状態が良かったと判断される方もいると思います、もちろん付け直せば簡単に元にもどりますが、取り外した部品の足を切ったり抜いてしまうと戻せなくなりますので慎重に行って下さい。

また、LT9914は黒のカバーで覆われているだけなので極性が分からなくなってしまう人もいるかもしれません、外す前には元の状態が分かるような目印等をされる事を推奨します。

VTL5C3/2・・・フェンダーアンプに搭載されていたタイプで5足のカプラで、3足側の真ん中は使わない。

VTL5C3・・・上記より変調の効きが大きくLT9914と同じ4足です。

注)VR11を上げすぎると歪みが増し、シグナルのオーバーロード(クリップ)を伴いますので注意してください。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

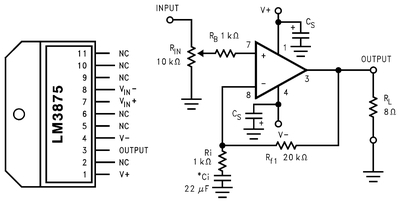

2.TDA 2050のアンプICをLM3875TFに交換して58Wへ出力アップ

ケンブリッジの出力は上記のカプラ及びVR11(VR12)の調節である程度上げる事が出来ます。これでもまだ上げたいという方はチャレンジして下さい。

今回使用するLM3875TFは絶縁仕様です、またTDA 2050は5足、LM3875TFは11足(上参)です。

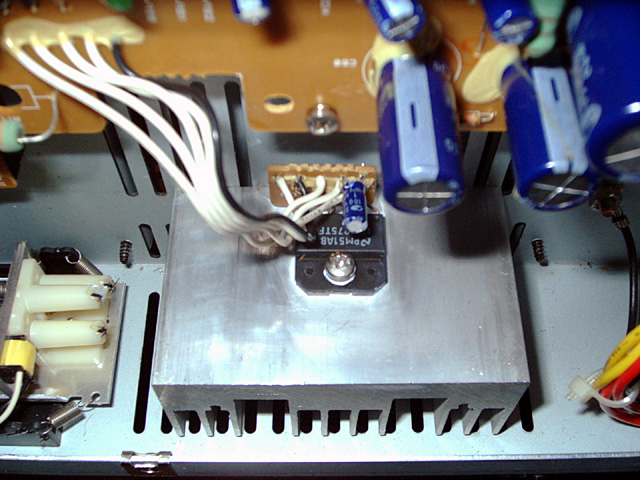

下の写真がTDA 2050

手順ですが、まずこの基盤上のリボンケーブル(5線)、TDA 2050、コンデンサー全て基盤からはずします。

見ての通りTDA 2050は5足ですがLM3875TFは11足なので1、3、4、7、8だけ残してカットします。

元の5穴の内手前に3穴、後ろに2穴がくるように基板をセットし、手前3穴の左から1、3、8、後ろ2穴の左から4、7、とICの足を調節しながら入れてはんだ付けします(ここは慎重に曲げながらゆっくりと)

次にリボンケーブル(5線)はメイン基板の左側からAW(1)黒い線です、BW(2)ここから白い線です、CW(3)、DW(4)、EW(5)、を確認してください。サブ基板を先ほどと同じ状態で見ると左からWA、WB、WC、WD、WE、と書かれていますね。ここで配線です(括弧内は左側から見た通し番号です)

メイン基盤の AW(1)黒い線 _-> サブ基板のWD(4)へ

BW(2)以下白い線 -> WE(5)

CW(3) -> WA(1)

DW(4) -> WB(2)

EW(5) -> WC(3)

次に先ほど外したコンデンサーをサブ基板のWA(1)、WB(2)にはんだ付けします(極性があるので注意してください側面に白いラインのある電極(-)がWA(1)になります)

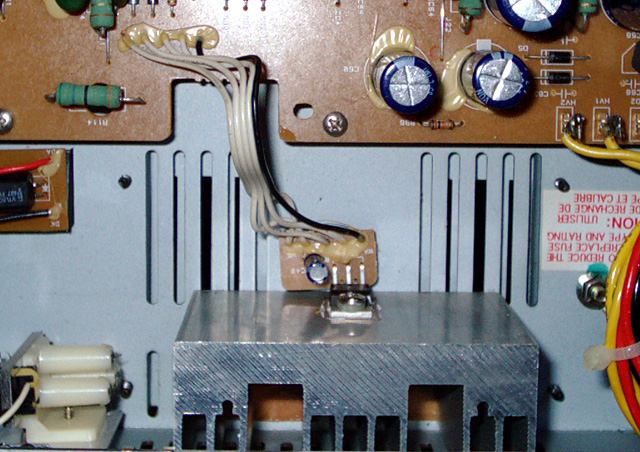

後はシリコングリスを薄く塗ってしっかりヒートシンクへ取り付けます(パソコンのCPUの要領です)、前記のVR11とVR12を調節し完成です。今回絶縁仕様のLM3875TFを使いましたが絶縁仕様でないLM3875やLM3876を使う事も出来ますが、必ずIC用絶縁シートをチップとヒートシンクの間に入れて下さい。又、58Wのチップに換えたからいって単純に2倍の出力になる訳ではありません。

こちらは改造後のLM3875TF

この改造をネット上で公開されている方がいます。(写真入りで) この場をお借りしてお礼をを申し上げるとともに、チャレンジされる方の為にURLを載せておきますので参考にして下さい。 http://voxman3.tripod.com

後記

ケンブリッジはCh1のボリュームを上げていくと滑らかに歪んだドライブサウンドが得られます(これは仕様です)

。しかしあくまでクリーンサウンドを維持しながら生ドラムと一緒に演奏するような状況化でボリュームは上げたいけど出来るだけ歪ませたくないケースなどが出てきます。

この場合、VR11(VR12)調整を試みましょう、その結果まだもう少し・・・という場合にはこの60W改造は実を結びます。スピーカーの容量もあり、明らかにアンプ側には十分な余裕があるのでボリュームを3〜5程度に抑えた状態でも十分な出力が出せます。またより容量の大きい外部スピーカーに接続される方はこの恩恵を最大限受けられると思います。

補足

Cambridge 30R(V9310)は付属Celestionシングル・スピーカー、10インチ8Ω 許容入力 30W(プログラム)RMS、40W(ピーク)、Cambridge 30RT(V9320)はCelestionツイン・スピーカー、10インチ16Ω 許容入力 30W(プログラム)RMS、40W(ピーク)を並列接続し8Ωとしています。

スピーカーが比較的低許容の為、VR11や各チャンネルのボリュームをを上げすぎると歪みが増しオーバーロード(クリップ)してしまいます。改造後のこのアンプを最大限に使おうと思うならより容量の大きなスピーカーと交換すると良いでしょう。実例としてシングルスピーカーなら10インチ8Ω 許容入力 60W(プログラム)RMS、80W(ピーク)は欲しいところですね。

左が30R(シングル)、右は30RT(ツイン)スピーカー

これから使用した感想なども随時掲載いたします。